DTFA Times

展望

2025年、国内外のビジネスは大きな変化に直面しました。米国では第2次トランプ政権が発足し、日本では高市早苗氏が女性初の首相に就任。人工知能(AI)の発展とサイバー空間の拡大が急激に進む一方、地政学リスクを背景として造船、金属などの伝統的産業への関心も高まっています。人口減少が進む日本において2026年はこれまで以上に成長戦略が問われる一年になりそうです。今年最後の特集「展望」は、25年を振り返るとともに、26年、ビジネス・公共サービスを展開される皆様にとって、ヒントになる情報をお届けします。

FA topics

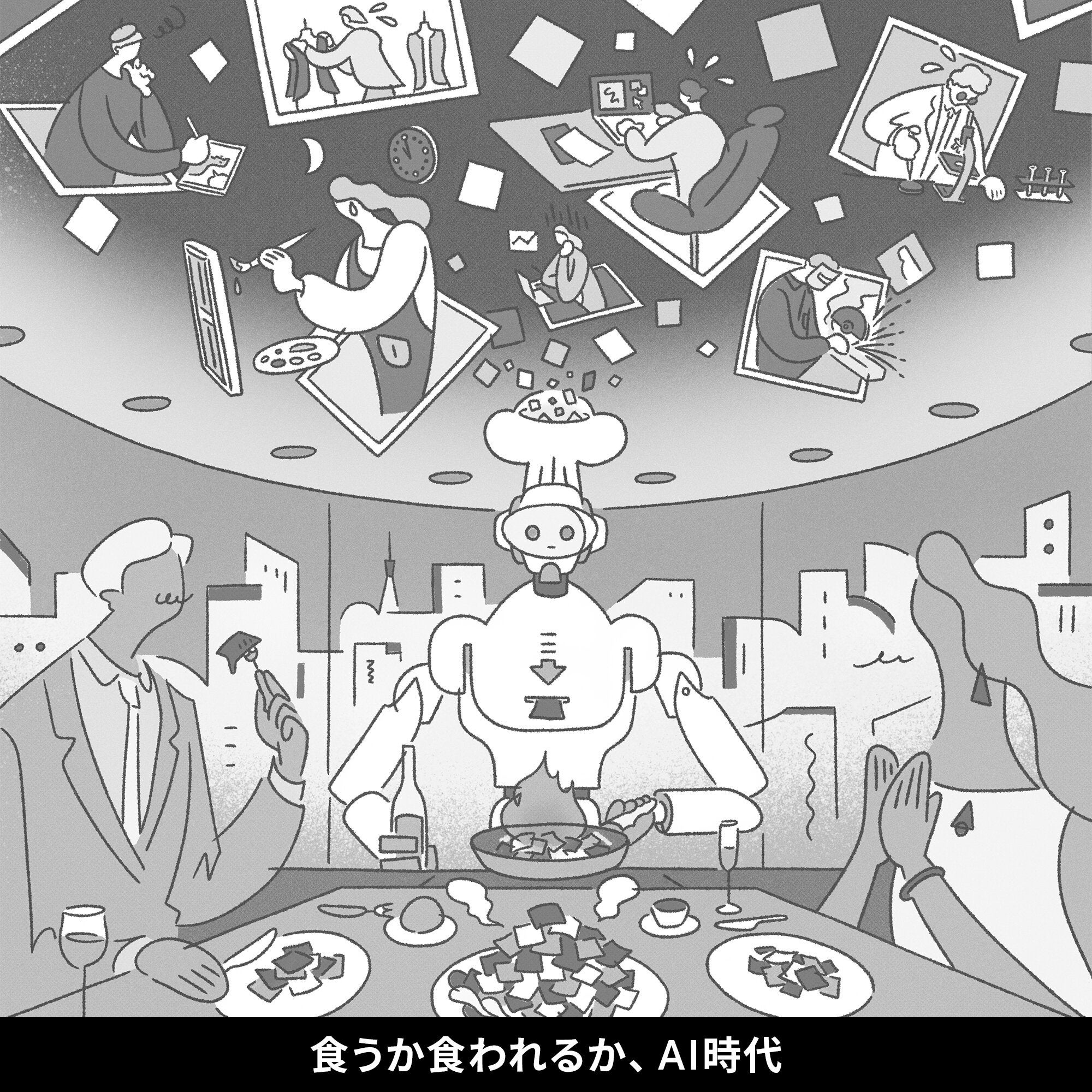

「バズるのは良いが、炎上はごめんだ」。投稿ひとつで人生が変わる時代、SNSのクリエイターたちは心の中でそうつぶやく。AIはこの“火事場”にどこまで予防力を発揮できるのだろう。ふと考えてみた。▼現状、AIはすでに“炎上の予兆”を嗅ぎ分ける鼻を手に入れつつある。感情分析は投稿文を読み取り、ネガティブな反応が集まる確率を算出し、どの言葉が危険因子かを可視化する。たとえば「不適切と誤解されやすい言い回し」や「特定コミュニティへの配慮不足」を自動検知し、「そこ、ちょっと角が立ちますよ」と事前にアラートを出してくれる。いわば“公開前の添削係”がいる状態だ。▼さらに進化すると、AIがユーザーごとの受け取り方の差異を予測するようになるだろう。年齢層、地域、価値観の違いで「同じ文章でも火種になる相手」が変わる。将来のAIはそれらを踏まえ、「あなたのこの一文、特定クラスタに刺さりすぎます。表現をゆるめますか?」と、ワインの渋みを調整するように文章を調整してくれるだろう。▼極めつけはシミュレーション技術だ。投稿前に「もし公開したら、拡散経路はこうで、反応はこの分布で、批判が集中するのはここです」と“炎上の未来”を先取りできる。もはやSNS投稿前のA/Bテストになるだろう。▼結局のところ、AIは炎上そのものをゼロにはできないが、“意図しない炎上”をかなり減らすことが可能だ。つまり、私たちはより自由かつ安心して表現できる世界に近づくのかもしれない。▼火の用心。未来のSNSではAIがいち早く炎上を予防してくれる。(デロイト トーマツ ディープスクエア株式会社 代表取締役社長 小林 寛幸)

バックナンバー