海洋国家日本から世界へ、イノベーションでブルーエコノミーの未来に挑む

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

DTFAインスティテュート

小林 明子

海洋資源の持続可能な利用と環境保護を両立するブルーエコノミー。海に囲まれた島国日本にとっては、新たなビジネスフロンティアになるという期待が高まっています。伝統的な業界である水産業から最新の環境保全まで、ブルーエコノミーに革新をもたらすスタートアップが世界に挑もうとしています。身近な海とイノベーションが交差する未来を展望します。

目次

水産業や海の生物多様性に取り組む注目のスタートアップ

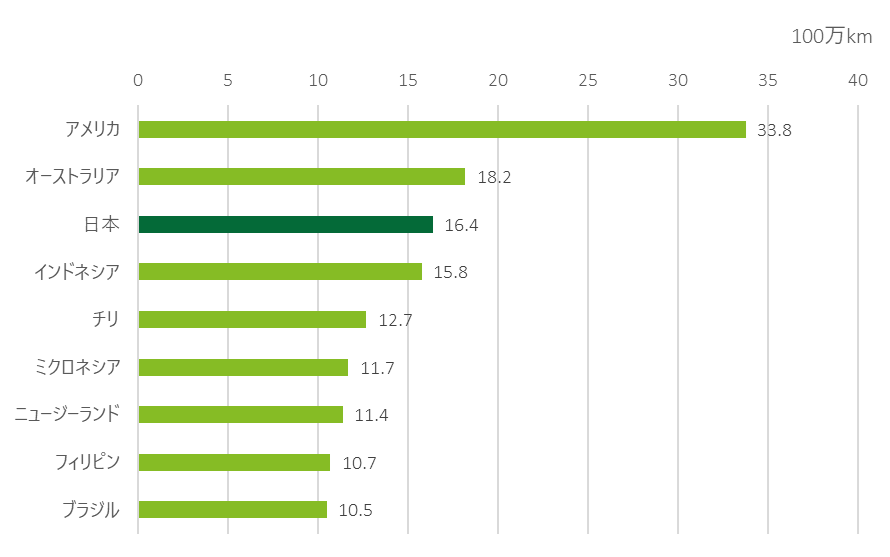

日本は、国土面積は世界61位の島国ですが、排他的経済水域の面積では世界6位となる海洋国家です。さらに、日本は大深度水域を広く保有しているため、排他的経済水域の体積では世界4位に浮上します。日本にとって、食料、資源・エネルギーの確保、地球環境の維持、物資の輸送等、海は大きな役割を果たしています。一方で、気候変動による生態系の変化、プラスチックごみなどによる海洋汚染、世界的な人口増と乱獲などによる水産資源の減少など、海の環境は多面的な危機に直面しています。

図 1:排他的経済水域の海洋体積

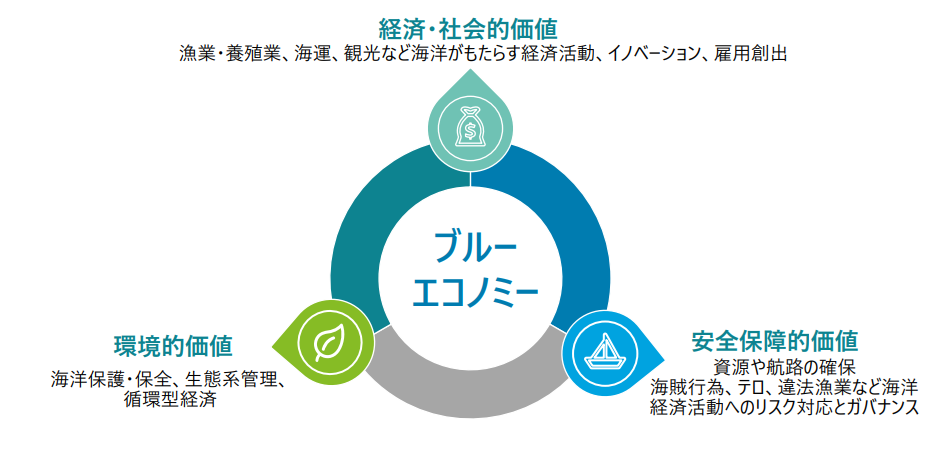

近年、海洋の生態系や環境の保護・維持・回復によって、経済成長や生活の向上を促進する、ブルーエコノミーへの関心が高まっています。漁業や海運などの経済活動に関わる価値創出に留まらず、生物多様性、循環型経済(サーキュラーエコノミー)、藻場やマングローブでのCO2吸収(ブル―カーボン)、経済安全保障などとも深い関係があります。海洋国家の日本はブルーエコノミーとの親和性が高く、海は身近なビジネスフロンティアになり得るポテンシャルを持っています。

図 2 ブルーエコノミーの概念図

ブルーエコノミーのステークホルダーは、企業、自治体、研究機関など多岐にわたります。どの主体にとっても、革新的なビジネスモデルや技術を持つスタートアップとのオープンイノベーションは重要な要素の一つとなるでしょう。本稿では世界市場を見据えて事業を展開するスタートアップ2社を紹介します。イノカの海の生き物が好きという熱意、ベンナーズの水産系企業3代目としての思いなど、熱意を持った起業家が社会と環境にインパクトをもたらすことが期待されます。(掲載は企業名50音順)

【株式会社イノカ】海の生物多様性を守るため自然の環境を再現する「環境移送技術」を開発

竹内 四季氏

株式会社イノカ COO

東京大学在学中に障がい者雇用に関する先進企業事例を研究し、社会起業家を志す。人材系メガベンチャーでの営業経験を経て、2020年2月にイノカに合流し、COOとして事業開発・パブリックリレーションズ全般を管掌。

イノカは、代表の高倉氏が、趣味だったアクアリウム(水槽で水生生物を飼育し鑑賞すること)から社会に価値を生み出すことを目的に2019年に創業しました。イノカCOOの竹内氏は、「ソーシャルビジネスに携わりたいと考えていましたが、大学のサークル仲間だった高倉から最初に話を聞いた時は、ずいぶんニッチな領域だと思いました。しかし、自然資本を経済活動に組み込むというアイデアに魅力を感じたのです」と創業当時を振り返ります。

高度な生態系飼育技術を持つCAO(Chief Aquarium Officer)の増田氏を筆頭に、自然の海の水温・明るさ・水流・水質・生物などの複雑な要素をパラメーターとしてIoTや機械学習などのテクノロジーを使って制御し、水槽の中で自然の環境を再現する独自の「環境移送技術」を開発しています。飼育が容易ではないサンゴを、人工海水を使った閉鎖的な環境で、時期を管理して産卵させることにも成功しました。

竹内氏は技術の事業化を担っています。「初めは我々の技術をどう役立てられるか手探りでしたが、生物多様性やネイチャーポジティブへの関心の高まりが追い風になりました。事業化に取り組む企業が増えている実感があります」といいます。自然の海では実験や研究に手間やコストがかかるうえに地域、天候など諸条件が不安定ですが、環境移送技術を使った人工的な環境は、安定して比較検証を行えるメリットがあります。資生堂との提携で日焼け止めなどの成分がサンゴ礁に与える影響の研究、JFEスチールの鉄鋼製造の副産物である鉄鋼スラグを使ったサンゴ再生の研究などの事例が生まれており、共同研究が売上の7割を占めます。2022年にはデロイト トーマツ コンサルティングともアライアンスを締結し、ブルーエコノミーについてのセミナーを行うなど様々な活動を行っています(*1)。

テクノロジーのフィールドはサンゴ礁に留まらず、藻場の再生、汽水湖(海水と淡水が混ざり合った湖)に生息するアサリ、マングローブ林など、幅広い水場の生態系へと広がっています。日本中のアクアリストが集うイベントも開催し、様々な生き物の生態に関する知見が集まるエコシステムの構築にも取り組んでいます。

図 3 イノカのラボ風景

海洋大国である日本発で国際的なルールメイキングを推進したい

気候変動、海洋汚染、開発などにより、サンゴの死滅や藻場の減少などの問題が深刻化しています。企業活動に関連して海にネガティブな影響を与える物質には、事業所からの排水、農薬・洗剤・船の塗装剤などの化学物質、日焼け止めや化粧品、洗濯した衣類からも出るマイクロプラスチックなど数多くあります。環境への負担を軽減するための具体的なアクションにつなげるためには、官民を挙げた取り組みが必要となります。イノカは2024年9月に企業、自治体、アカデミアが参画するプロジェクト「瀬戸内渚フォーラム」を立ち上げ、産官学共同で瀬戸内海の環境保全や海洋関係ビジネスの創出を目指しています。

さらに、グローバルではGHG(温室効果ガス)における取り組みと同様、国際標準となる枠組みの構築に関する議論が活発化しています。竹内氏は「アジアは海洋生物多様性のホットスポットです。日本は海洋大国ですし、フィリピン、インドネシア、マレーシアなどにはコーラルトライアングルと呼ばれる生物多様性の宝庫の海域があります。GHGのルールメイキングは欧州が牽引していますが、海の生物多様性に関しては、日本発となるグローバルスタンダードを発信したいのです」とビジョンを示します。イノカは自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)」のTNFDデータカタリストに参画しているほか、竹内氏は環境省ISO/TC331(生物多様性の標準化)審議委員会の委員も務めています。「グローバル標準が確立すれば、『この商品は海に優しいから買おう』など、消費者の行動変容につながる可能性もあります。企業、消費者双方のポジティブな選択につながるオープンイノベーションを実現します」と力強く語りました。

またイノカは、大阪・関西万博で、8/4~8/17にブルーオーシャン・ドームでサンゴの生態調査に関するシチズンサイエンス(市民の研究活動参加)プログラムの実施、8/5~8/11に大阪ヘルスケアパビリオンでサンゴ礁の再生に関する関西大学との共同研究の展示を行う予定です。

【ベンナーズ】「魚を美味しく加工して食べる」技術で魚食普及に取り組み世界を目指す

井口 剛志氏

株式会社ベンナーズ 代表取締役社長

福岡の高校を中退しアメリカの高校へ編入。ボストン大学で起業学(アントレプレナーシップ)を専攻。日本の食と漁業を守ることをビジョンとし、2018年4月に福岡で株式会社ベンナーズを創業。

井口氏の祖父母は水産加工業、父親が水産卸業を経営しており、水産業は身近な事業であったとともに、消費者の魚離れ、漁業者の高齢化と担い手不足、漁獲量の減少など多くの課題を抱えていることも間近に見てきました。祖母からは「水産業に関わるな」とも言われていたそうです。しかし、ボストン大学の起業学で「起業とは社会の課題を解決すること。課題が大きいほど社会に与えるインパクトが大きい」と学び、複雑な問題が絡み合っている水産業で起業することを決めました。

最初は、複雑でブラックボックス化している水産業の流通に注目し、漁業者と購入者をマッチングするB2Bのプラットフォームの提供を行いました。しかし新しい仕組みが受け入れにくかったことに加えコロナ禍で売り上げが9割減少する事態に直面しました。スーパーのバイヤーなどから「末端の消費者が魚を食べなくなっている」という声を聞いた経験も踏まえ、需要を創出するための新規事業に乗り出します。2021年3月にB2Cで魚のミールパックを定額配送するEC事業「フィシュル!」を開始しました。

フィシュル!事業の入り口となった特徴の一つは「未利用魚」の提供です。水揚げ量が少ない、傷があるなどの理由で流通しない魚を指し、通常は水揚げ量の3~4割が破棄されており消費者の目に触れません。フィシュル!は、未利用魚を漁師や市場などから買い付け、新鮮な状態で工場にて加工し下味をつけ、ミールパックの状態でネット販売します。あまり知られていない美味しい魚を提供できる一方で、食材としては、狙って捕るものではなく安定しない、まとまった量がない、加工にコストがかかるなどの課題もあります。未利用魚の利用は、限られた水産資源の有効活用、廃棄ロスの削減、漁業者の収入増などの社会的意義が大きく、メディアの注目も集めました。

フィシュル!のサブスクリプション会員は順調に増加し、2025年6月時点で累計5万5千人に達しました。福岡の自社工場以外に、委託工場が全国13カ所にあり、各地方の様々な水産物を提供する仕組みを整えています。現在は、未利用魚を積極的に利用しつつも、「全国の美味しい魚を美味しく加工する」という、総合的なコンセプトのもとにサービスを展開しています。バラエティに富んだ味付け、手軽さ、SNSでのアレンジレシピの発信など商品企画やマーケティングに工夫を凝らしています。

大手企業との提携や海外事業など、新たな事業の柱を育成

食品メーカー、外食、商社など大手企業との連携も進めています。株式会社Mizkanの味ぽん発売60周年を記念したコラボ商品の企画、株式会社ピエトロが運営するレストランで未利用魚を使ったメニューの提供、企業との連携による学生向けの食育の実施などが実現しています。企業がSDGsを推進する中で、ベンナーズの取り組みに関心が高まっており、これらの実績につながっているといいます。

さらに、2024年4月には、京都に直営の海鮮丼専門店「玄海丼」をオープンしました。井口氏は、海外を訪れた際に外食市場での日本食人気の高さに感銘を受け、海外に新たな商機があると考えました。最初の出店にインバウンドが多い京都を選び、自社の商品とサプライチェーンを活かしつつ効率的なオペレーションが可能なメニューとして海鮮丼に特化しました。狙い通り外食産業としては利益率が高い事業となっており、既に京都で2店目を開設し、2025年中に大阪と東京に出店する予定です。2026年以降には海外進出を計画しています。

井口氏は「日本には、世界トップクラスの魚の加工や管理、低温物流などの技術があります。海外には水産業が成長産業となっている国も多く、外食だけではなく魚を美味しく食べるための技術もトータルに展開していきたい。これまで新鮮な魚を食べていなかった人の食生活が変わるかもしれません。世界に目を向けるとポテンシャルは大きいのです」と言います。魚食文化を世界へ広めることを目指し、準備を進めています。

<参考>

*1

笹川平和財団 Ocean Newsletter 123号「わが国の200海里水域の体積は?」(2005年9月)

https://www.spf.org/opri/newsletter/123_3.html

*2

イノカと デロイト トーマツ、海洋資源の保全と活用を両立させる「ブルーエコノミー」推進に向けたアライアンスを締結(2022年7月)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000047217.html

TMIP「Blue Economyサークル勉強会」開催(2023年4月)

https://www.tmip.jp/ja/report/3669