自由民主党総裁の高市早苗氏を首班とした新内閣が発足し、新たな政策テーマが相次ぎ打ち出されている。労働分野で注目すべきは「労働時間規制の緩和の検討」だろう。本稿では、2019年施行の働き方改革関連法によって、正社員の労働時間がどのように変化したのかまず確認したうえで、規制緩和のポイントを整理する。そこから見えてくるのは、人口が減少する日本で潜在成長率を引き上げるには、労働時間の規制緩和は避けて通れないテーマではないかということだ。

労働基準法(第32条)では、労働時間は1日8時間、1週間に40時間が原則だ。時間外労働(残業)は労使協定があれば、認められる。働き方改革関連法はそれまで事実上の青天井だった労働時間に罰則付きの上限を設け、最大でも年720時間とした。一部の業種を除き、大企業は2019年4月から施行、中小企業は1年遅れで2020年4月から施行した。

この規制強化によって、月間の就業時間に変化が生じたのかどうかを総務省の労働力調査を用いて調べた。2024年度の正社員の平均月間就業時間は174.9時間で、働き方改革法施行前の2018年度から9.4時間減った。

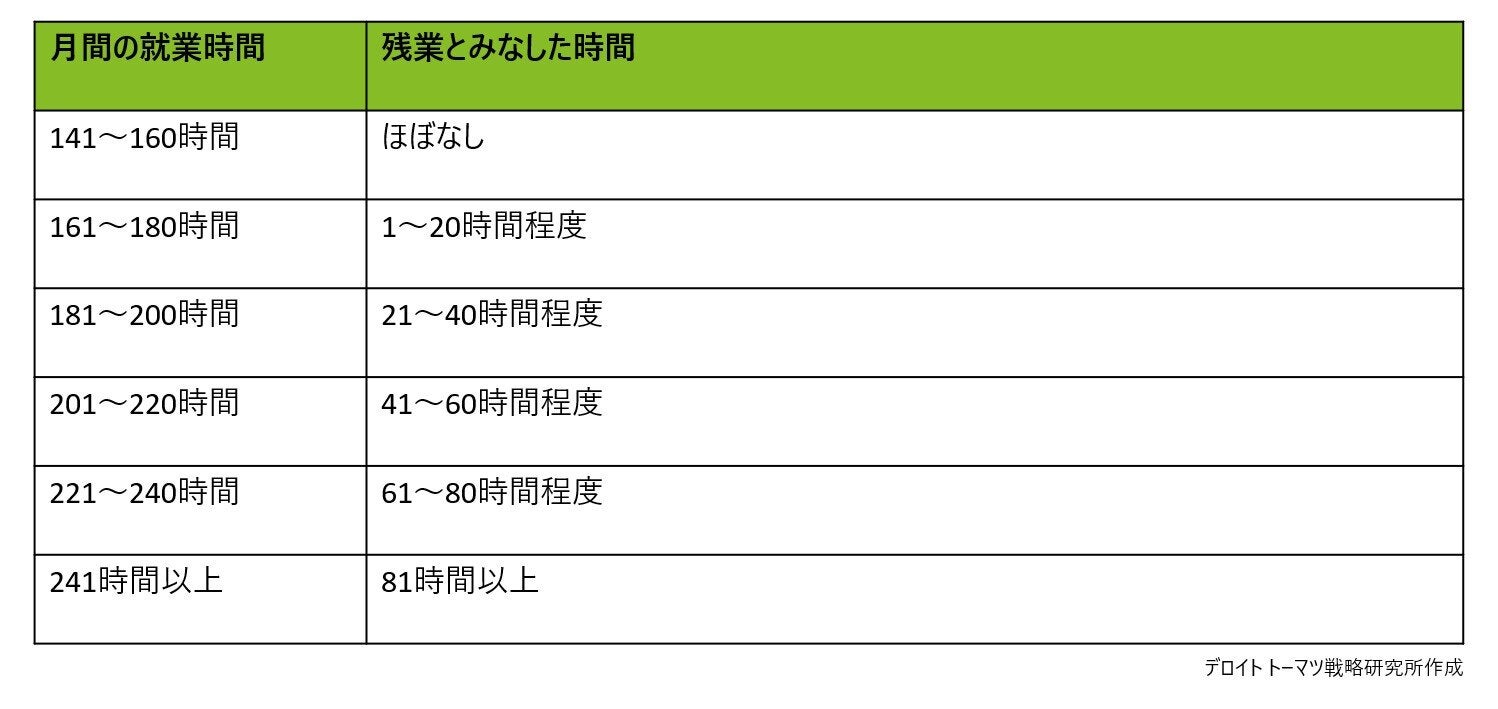

次に就業時間の分布を見ていく。労働力調査によると、2024年度の正社員の平均月間就業日数は20.5日であり、1日の法定労働時間は原則8時間であることを踏まえて、下の表の通り月141~160時間をほぼ残業がないものとみなした。

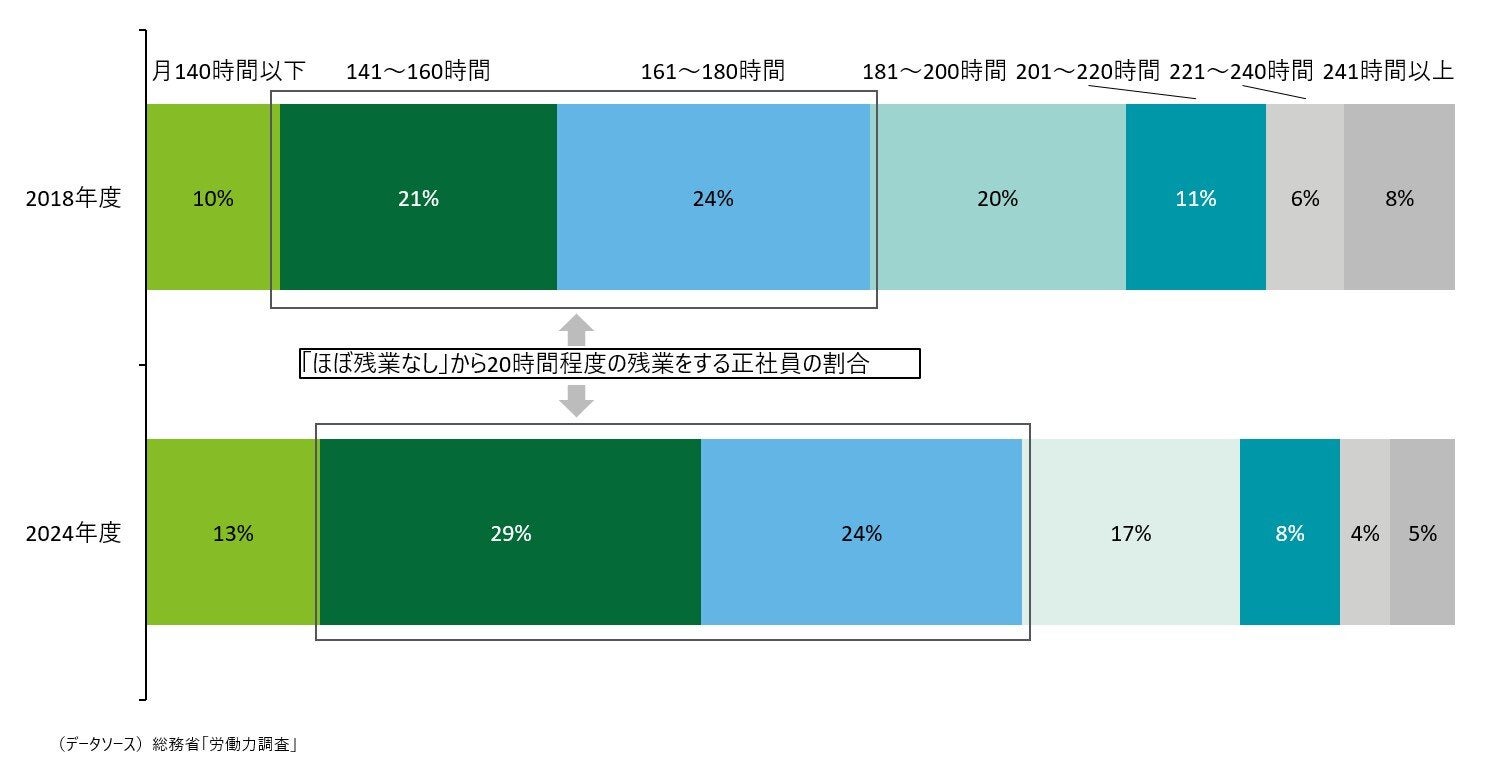

労働力調査によると、「ほぼ残業がない」(月間平均就業時間が141~160時間)正社員の割合は29%で、2018年から8ポイント増えた。2番目に多かったのが月の残業時間が1~20時間程度(同161~180時間)の就業者で24%だ。「ほぼ残業なし」から月の残業時間が合計20時間程度までが全体の半分以上を占めた。81時間以上残業していると考えられる正社員の割合は5%で3ポイント減った(図①)

(図①)正社員(男女計)の月間平均就業時間

男性でも増えた「残業なし」

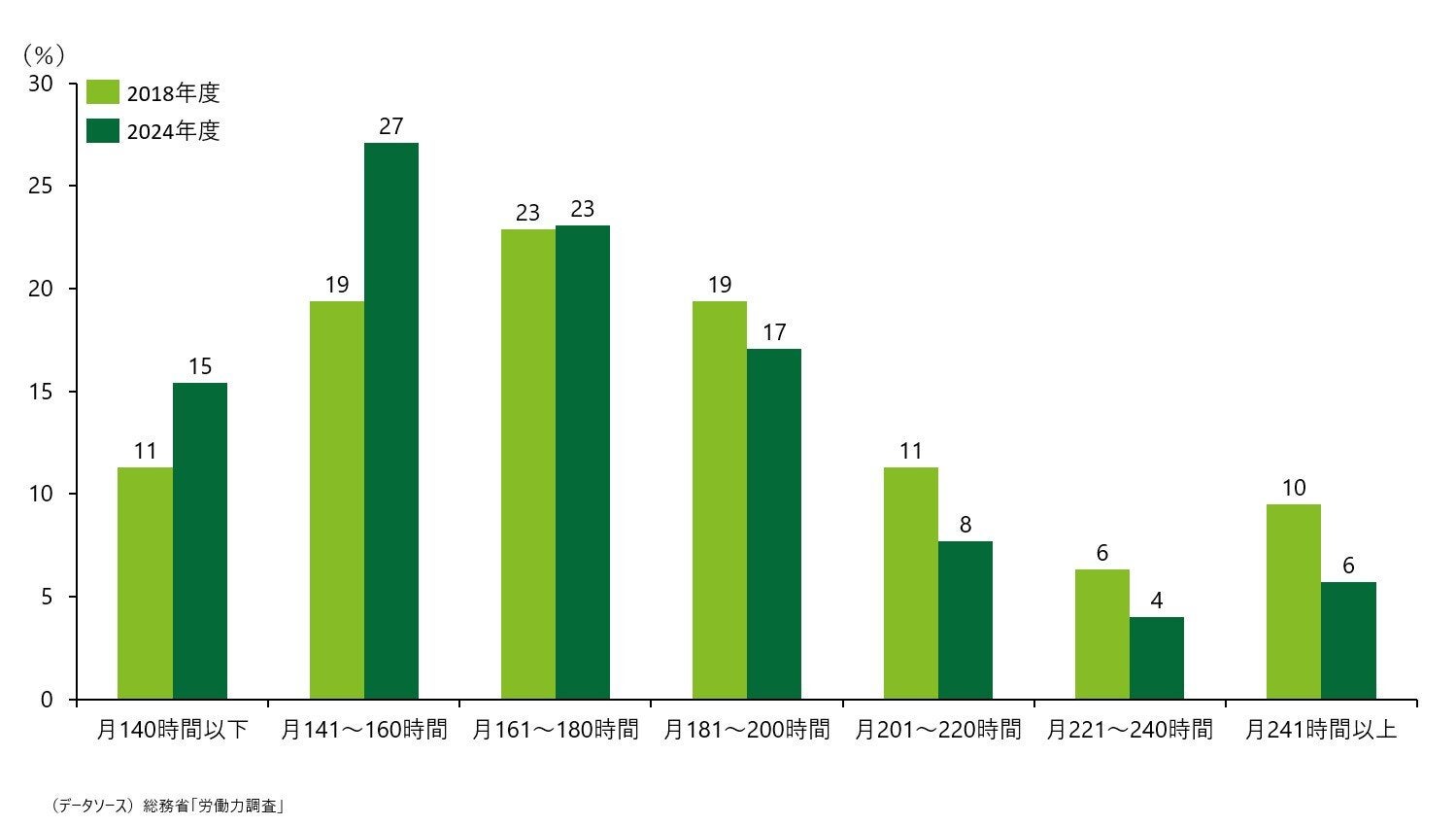

長時間労働は特に男性で多いと言われてきた。その男性でも「ほぼ残業なし」の割合が増えている。労働力調査によると、2024年度の15~64歳の男性の月間平均就業時間141~160時間の割合は25%で、2018年度から7ポイント増えた。

働き盛りの年齢層でも詳しく見ていこう。2018年度は25~29歳(図②)、30~34歳で月161~180時間の割合が最も多く、35~39歳、40~44歳、45~49歳では月181~200時間が最も多かった。これらの年代は2024年度になると、いずれも月141~160時間の割合が最も高くなった。

(図②)25~29歳男性就業者の平均月間就業時間

しかし、もっと働きたいと考える若者が一定数存在することが指摘されている。厚生労働省が外部委託して実施した2023年の「労働者の働き方・ニーズに関する調査」によれば、今後、「仕事の時間をどのように変えたいか」という質問に「増やしたい」、「少し増やしたい」と答えた割合を年代別に見ると20代が最も高く、20.8%だった(※1)。また、2025年10月の報道機関による世論調査でも労働時間規制の緩和に賛成する割合は高かった(※2)。一部の若手社員が「ホワイトすぎるから退職する」といった話があるほどだ。

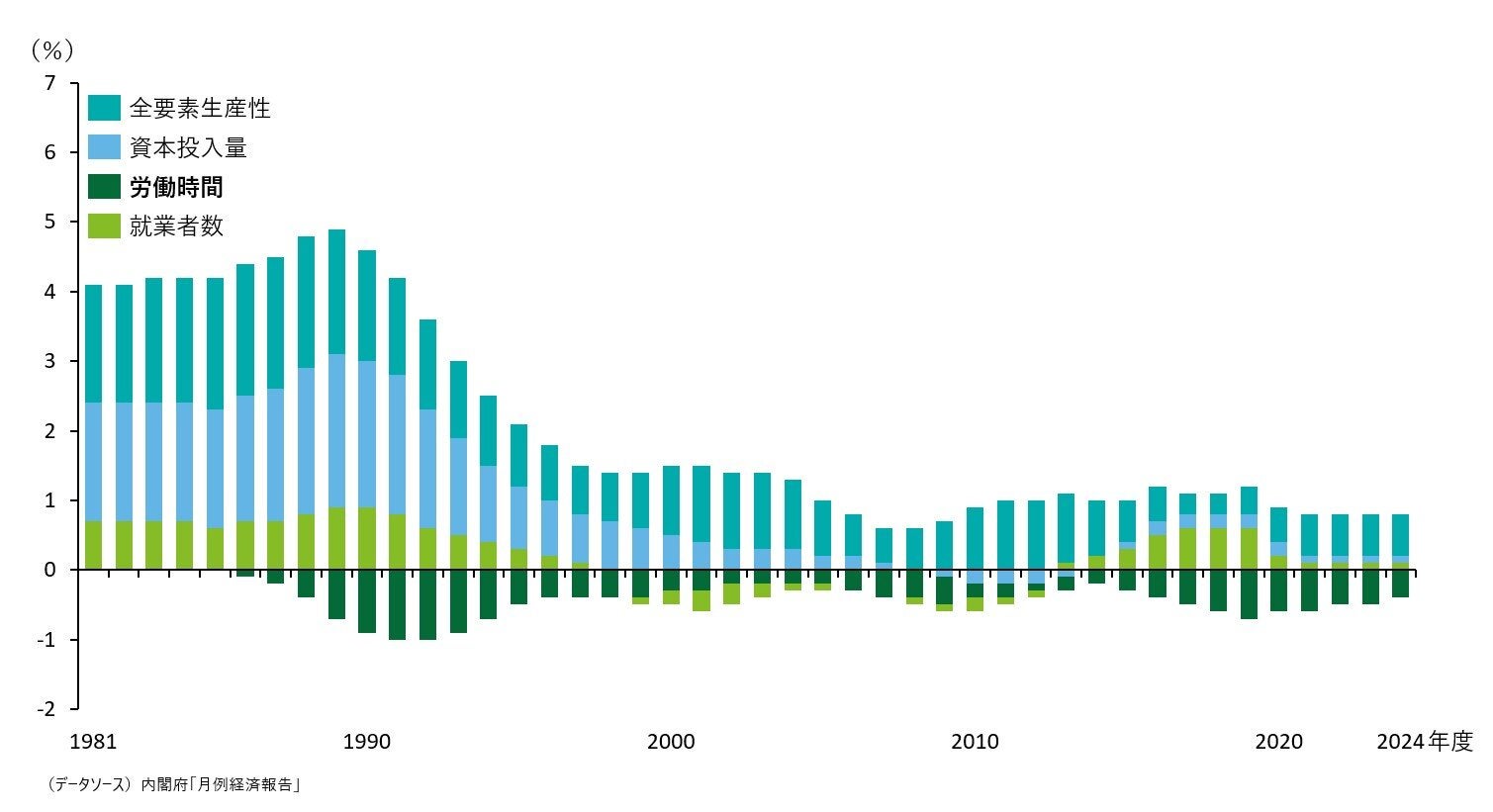

ここからは日本の潜在成長率と労働時間の関係について論じていく。潜在成長率はその国の経済の供給力であり、資本投入、労働投入(労働時間×就業者数)、全要素生産性(注)が主な要素だ。労働時間に着目して1981年度以降の潜在成長率に対する前年比寄与度を見ると、1980年代後半から1990年代にかけてマイナス寄与度が大きい(図③)。この間の大きな出来事として、労働基準法の1985年改正により、法定労働時間は週44時間から週40時間に短縮された。2010年代になると女性や高齢者の就業者が増加し、潜在成長率を押し上げたものの、労働時間のマイナス寄与度は再び拡大した。

(注)全要素生産性は、生産性を測定する方法の一つで、資本と労働投入量に対する総生産量の増加を示す。技術進歩や効率性の向上を反映するもの。

(図③)日本の潜在成長率の寄与度分解

1980年代後半以降の労働時間(日数)の減少は、日本経済の長期停滞の要因の一つになったとの分析がある。林文夫名誉教授(政策研究大学院大学)とエドワード・プレスコット教授(米アリゾナ州立大学)が2002年に公表した論文「The 1990s in Japan: A lost decade」(※3)で、日本の潜在成長率の低下は、バブル崩壊に伴う不良債権問題と金融システムの機能不全ではなく、労働投入の減少と全要素生産性(TFP)上昇率の低下が主要因と論じた。この論文によって生産性が脚光を浴び、政策面でもいかに生産性を上げるかがメインイシューとなってきた。

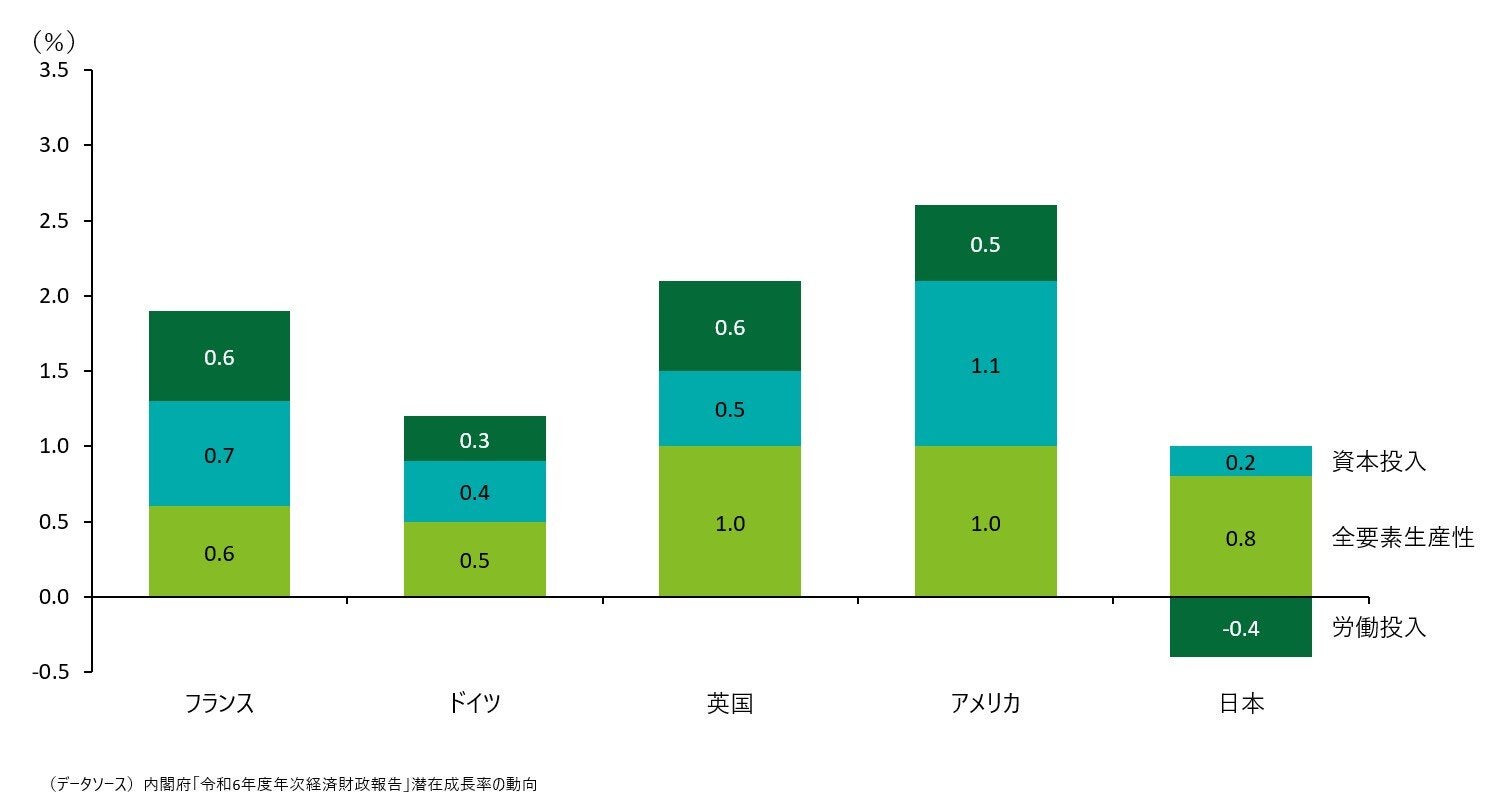

(図④)2000~2009年の潜在成長率の寄与度分解

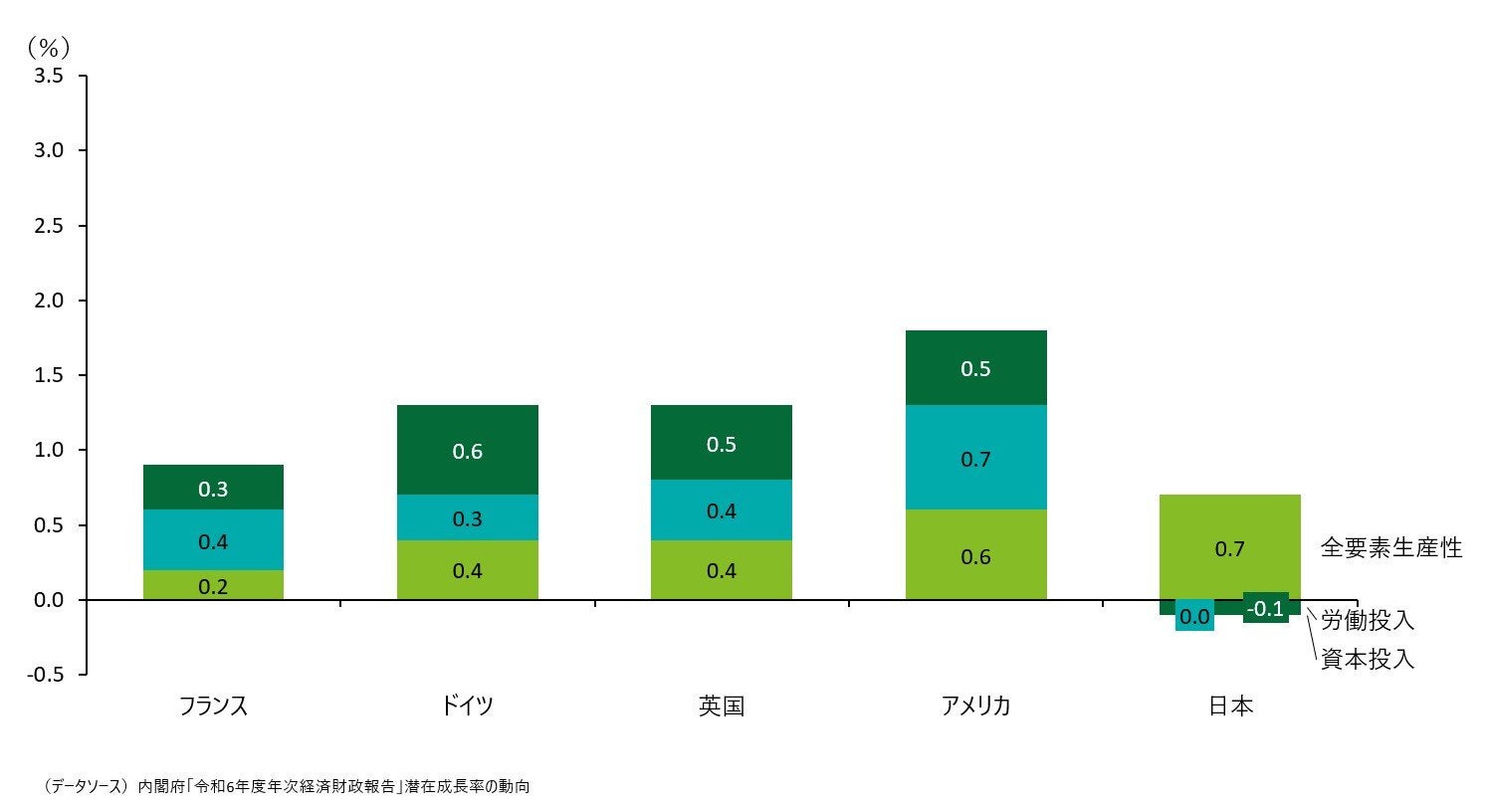

(図⑤)2010~2019年の潜在成長率の寄与度分解

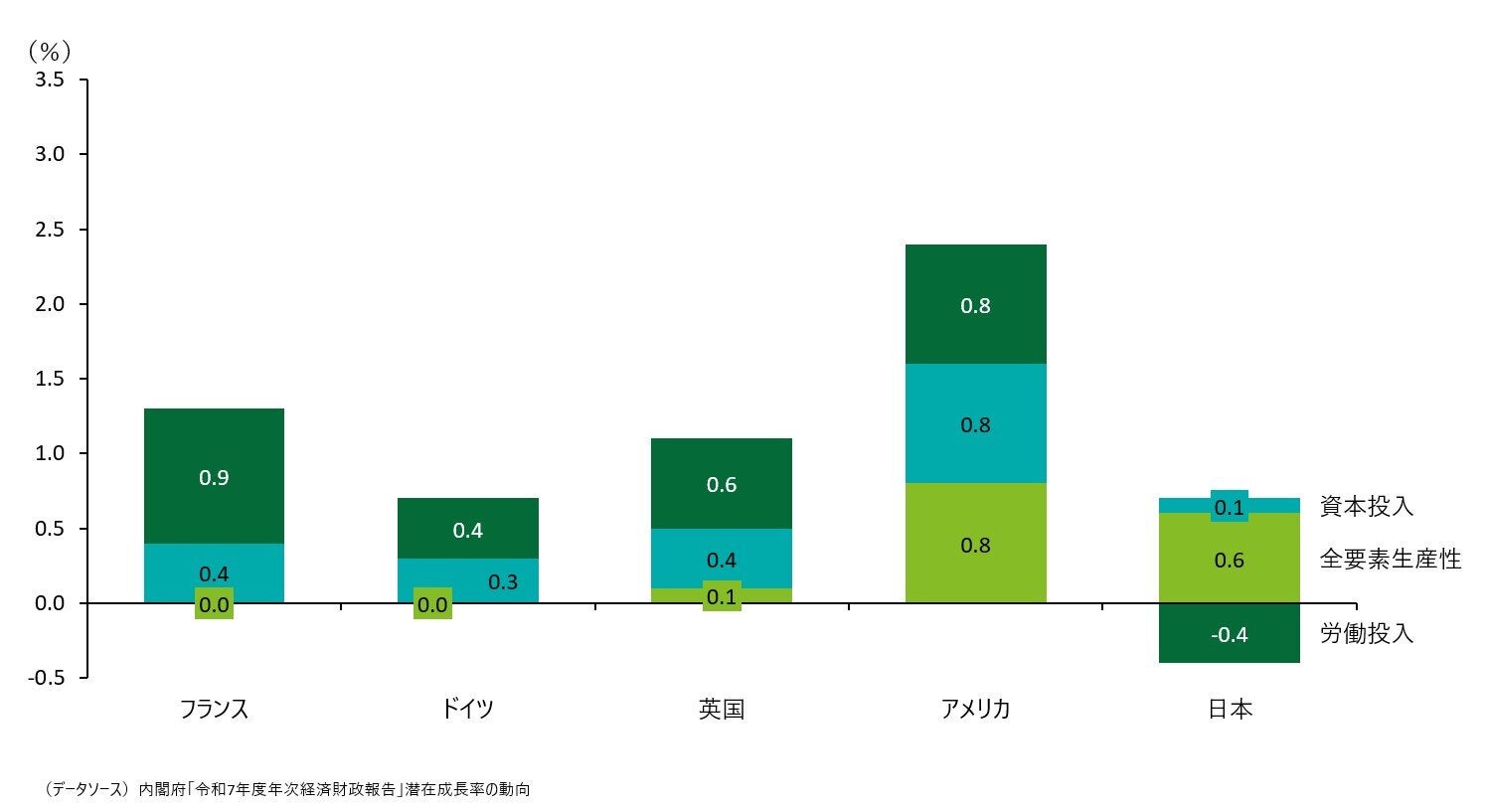

(図⑥)2020年以降の潜在成長率の寄与度分解

生産性の改善は引き続き重要な問題であるものの、上の図(④~⑥)の通り米欧の主要先進国と比較すると、日本のみ労働投入がマイナス寄与となっている。潜在成長率を上げるためにも労働時間規制の在り方を検討するというのは時宜にかなっているのではないだろうか。

減らない「過労死」には注意

ただ、労働時間規制の議論で注意すべきなのは過労死が減っていないという点だ。厚生労働省が公表した2024年度の「過労死等の労災補償状況」(※4)によれば、支給決定件数は1304件で前年度に比べ196件増えた。脳・心臓疾患による支給決定件数が多いのは、道路貨物運送業だ。精神障害による自殺での支給決定件数は医療業や建設業で多い。いずれも人手不足によって長時間労働になりがちな業種だ。

心身に影響を及ぼすような長時間労働の是正は不可欠であり、高市政権も「心身の健康維持と従業者の選択を前提にした労働時間規制の緩和の検討」(上野賢一郎厚労大臣、※5)であることを明確にしている。より働きたいという意欲に応えつつ、長時間労働を強いる環境にはしないということだろう。

リモートワークに対応する「みなし労働時間制」の導入が一案

規制緩和に向けた議論でポイントになるのは、働き方の変化にどう対応するかだ。コロナ禍によって、リモートワークが普及した。最近では1週間のうち、3日は出社して残り2日は在宅で仕事をするといったハイブリッド型の働き方も増えている。このような柔軟な働き方は労働者のニーズもある一方、企業側からすると在宅時の労働時間を厳密に把握することは難しい。このため、リモートワークの際には会社が定めた終業時間後の勤務を認めないといった対応を取る企業もある。こうした課題を解決するには、リモートワークを対象にした新しい「みなし労働時間制」を導入することが一案だ。

みなし労働時間制には「事業場外みなし労働時間制」、「専門業務型裁量労働制」、「企画業務型裁量労働制」の三つがある。「事業外みなし労働時間制」は労働時間の算定が困難なときが対象で、裁量労働制は業務遂行の手段や時間配分などに使用者が具体的な指示をしない業務に従事する労働者が対象だ。現行制度はリモートワーク全般を対象にすることは難しいため、新たな枠組みが必要と考える。みなし労働時間制によって、日中に家事などで中抜けした分も含めて就業時間後に仕事をするといった柔軟な働き方ができるようになる。この際に心身の健康を維持する目的で、終業から始業まで一定時間空ける「インターバル規制」も合わせて検討すべきテーマになるのではないか。

もう一つのポイントとして、労働時間規制を緩和する際、職務(ジョブ)の内容が明確であることが条件だと考える。職務が無限定の伝統的な日本型の働き方は長時間労働になりやすい。結果的に長く働く人が評価され、希望しない人も長時間労働せざるを得ない環境に陥るのは「従業者の選択」という前提から外れてしまう。長く勤務することが半ば目的化すれば、生産性の面からもプラスにはならないだろう。

働き方とライフスタイルは多様化しており、画一的な規制には限界がある点も見逃せない。使用者と労働者が対等に話し合って決める労使自治による当事者間の合意によってこそ、真の働き方改革が進むのではないだろうか。

<参考資料>

(※1)厚生労働省 新しい時代の働き方に関する研究会 第15回資料「参考資料」86ページ

(https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001170685.pdf)

(※2)日本経済新聞社「労働時間規制の緩和、賛成64%・反対24%日経世論調査」(2025年10月27日)

(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA24CMC0U5A021C2000000/)

(※3)Review of Economic Dynamics Volume 5, Issue 1, January 2002, Pages 206-235「The 1990s in Japan: A Lost Decade」

(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1094202501901498)

(※4)厚生労働省 令和6年度「過労死等の労災補償状況」

(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59039.html)

(※5)厚生労働省 上野大臣就任挨拶概要(令和7年10月22日)

(https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00860.html)