第3回 サプライチェーンにおける人権リスクと対応

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

フォレンジック

村上 尚矢

国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下、「国連指導原則」)(*1)や日本政府が策定した「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(以下、「ガイドライン」)(*2)において、企業は「日本国内のみならず世界各地における自社・グループ会社と記載されています。自社の製品・サービスと直接関連する限り、サプライチェーンにおける「負の影響」(人権侵害・そのリスク)についても、「自社の責任」として対応が求められます。取引先等において人権侵害が発生したとしても、「当社と資本関係のない企業であり、当社とは関係がありません」と説明することは、国連指導原則等に則した対応とはなりません。

本記事では、法規制などで定められる企業の人権リスクの責任範囲、サプライチェーン上の人権リスクとその影響、実際にサプライチェーン上で起きたグローバル企業における人権侵害の事例、サプライチェーンにおける人権リスクへの対応について解説します。

*1

ビジネスと人権に関する指導原則:国際連合「保護、尊重及び救済」枠組実施のために(A/HRC/17/31) | 国連広報センター

*2

責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン|ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会

目次

清水 和之

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

パートナー

有限責任監査法人トーマツにて上場企業等の法定監査業務に従事した後、DTFAに参画。企業が危機に直面した際の危機管理・危機からの脱出を支援するクライシスマネジメントにおいて、企業の会計・品質偽装・贈収賄等コンプライアンス不正調査案件、企業不正からの改善・再生プロジェクト、クライシスマネジメント対応支援、サプライチェーンリスクマネジメント、人権DDなどに従事。

詳細はこちら

大沢 未希

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

シニアコンサルタント

大手総合電機メーカー、総合コンサルティングファームを経て、DTFAに入社。企業の危機管理および危機からの脱出を支援するクライシスマネジメントサービスにおいて、大手企業の危機対応、再発防止策策定・実行、M&A案件におけるビジネス・インテリジェンスサービス、人権課題対応支援などのプロジェクトに従事。

企業の人権リスクの責任範囲

グローバルサプライチェーンの広がりに応じて、企業が国内外の自社ビジネスやサプライチェーン全体で人権尊重に取り組むことが求められています。サプライチェーンの末端における児童労働、安い労働力による搾取などといった人権侵害が明るみに出はじめ、企業として責任ある対応を求める声が世界中で高まりました。このような背景を経て、2011年の「国連指導原則」の採択をきっかけとし、各国において人権尊重の取り組みに関する法規制の施行やソフトロー化が急速に進められています。日本においてもこの潮流を受け、2020年には「ビジネスと人権」に関する行動計画(2020-2025)(以下、「行動計画」)が日本政府により策定され、さらにその取り組みの促進のための「ガイドライン」が2022年に策定されました。

これらの法規制やガイドラインでは、企業は自社・グループ会社のみならず、サプライチェーン全体における人権リスクを適切に管理・監督する責任があると定めています。

例えば「国連指導原則」では、「たとえその影響を助長していない場合であっても、取引関係によって企業の事業、製品またはサービスと直接的につながっている人権への負の影響を防止または軽減するように努める」と記載しており、自社が直接人権に悪影響を及ぼしていない場合であっても、取引先による人権侵害が起こっていれば、防止や軽減に努めることを求めています。

2024年7月にEUで発令された「企業持続可能性デューデリジェンス指令(CSDDD)」では、一定の売上高等の要件を充足する企業(以下、「適用企業」)に、自社及び子会社の事業のみならず、「chain of activities」(*3)と定義された上流及び下流の事業活動全般に関する人権及び環境のデューデリジェンスの実施や開示等を義務付けています。2020年に日本で策定された「行動計画」においても、基本的な考え方として「サプライチェーンにおける人権尊重を促進する仕組みの整備」を実行計画に定めており、人権を尊重する企業の責任を促進するための政府の取り組みは国内外のサプライチェーン全体を対象としています。

*3

DIRECTIVE (EU) 2024/1760 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

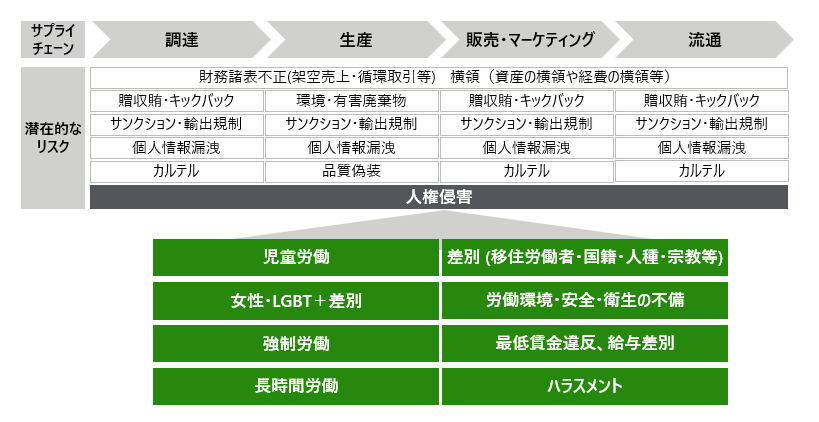

サプライチェーン上の人権リスクとその影響

サプライチェーン上の人権リスクは多岐に渡ります。例えばメーカーでは、材料などの「調達」、「生産」、「販売」、「流通」等といった一連のプロセスによって事業活動が営まれますが、「調達」の段階では、鉱物資源の調達時における紛争地での人権侵害への加担といった人権リスク、「生産」では取引先の下請工場による児童労働や強制労働といった人権リスク等、全ての事業活動のステージにおいて、人が関与している限り、人権侵害が起こる可能性があります。そのため、一つのプロセスだけでなく、事業活動の全てのプロセスにおいて、サプライチェーン全体における人権リスクの可視化が求められます。

サプライチェーンにおけるコンプライアンスリスク

これらのサプライチェーン全体を含めた人権リスクの適切な管理・監督を怠ることで、中長期的には、レピュテーションの毀損、訴訟、ストライキといった多様な事象に対処する必要に迫られることになる可能性があります。

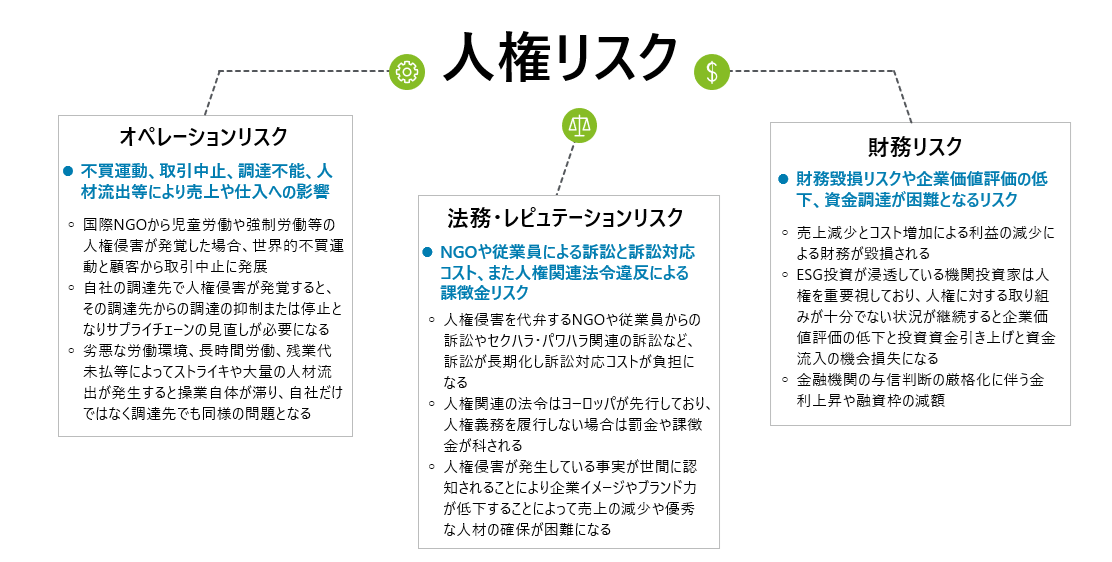

人権リスクに適切に対応しない場合の経営リスクの例を挙げますと、例えば、サプライチェーン上の人権侵害が明るみに出ることで、不買運動などによる消費者購買の減少、取引先の調達基準を充足できないことによる取引停止、海外諸国において製品の輸入禁止措置を受ける等、売上や仕入への影響をきたす「オペレーションリスク」があります。

また、昨今の欧州をはじめとする各国における法規制は、違反した場合多額の罰金を課す等の罰則が規定されている場合が多く、人権侵害を被った被害者などからの訴訟により、多額の賠償金の支払いが課される可能性があります。このような訴訟や訴訟対応コスト、法令違反による課徴金等による大幅なコスト増につながる可能性のある「法務・レピュテーションリスク」があります。

さらに、法規制への違反の罰則として企業名を公表されるなどといった措置による企業イメージの悪化、それによる投資家からの評価減による株価の下落、などといった企業価値の毀損につながる「財務リスク」があります。

こうした人権リスクを回避し、事業を安定的かつ継続的に維持するため、企業は人権を事業活動上の重要なリスク・ファクターとしてとらえ、その低減に努める必要があります。

人権対応への遅れがもたらす重要な経営リスク

グローバル企業におけるサプライチェーン上の人権侵害の事例

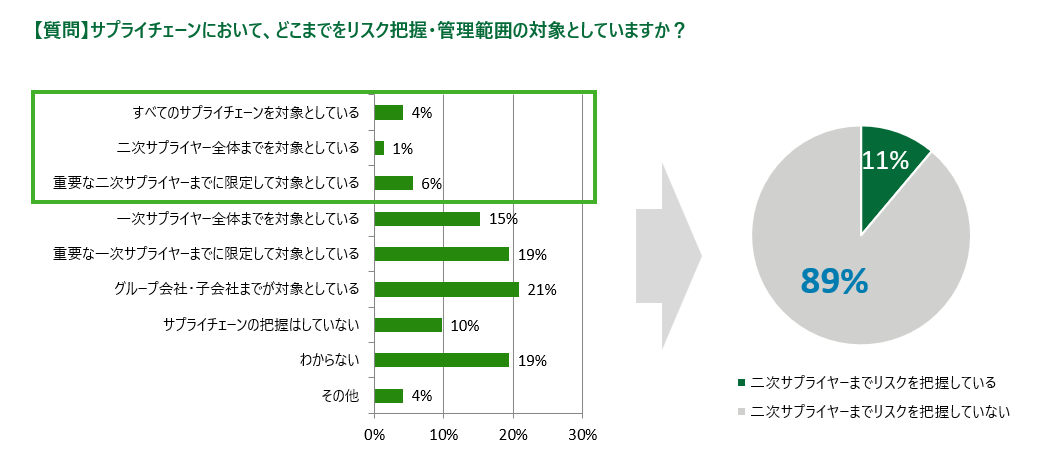

人権を経営リスクとして捉え、サプライチェーンまで含めた人権デューデリジェンスに取り組むグローバル企業は増加傾向にありますが、関係企業や取引先といった一次サプライヤーまでリスク管理対象範囲としている企業は多い一方、その先の二次サプライヤー以降までをも管理対象としている日本企業はまだそれほど多くありません。

当社が2023年に実施した「人権サーベイ2023」(上場企業を中心に約100社に対し人権意識や各企業の取り組み状況を調査)では、「サプライチェーンにおいて、どこまでをリスク把握・管理の対象としていますか」といった質問に対して、約9割の企業が2次サプライヤーまで人権リスクを把握できていないと回答しました。

サプライチェーンにおけるリスク把握・管理の対象範囲

出所:デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社「人権サーベイ2023」

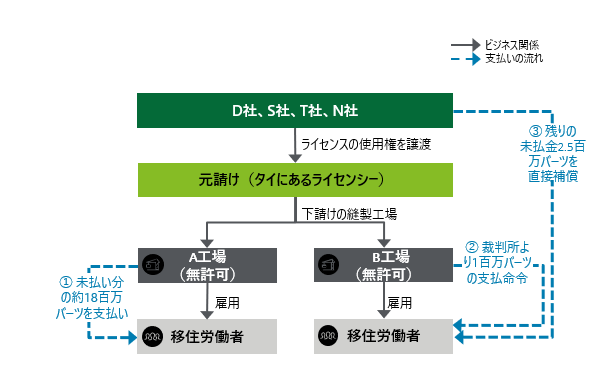

ここで実際に、二次サプライヤー以降で発生した人権侵害への責任が、発注元の企業に問われた事例(*4)を紹介します。

グローバルに事業を展開するD社、S社、T社、N社は、ライセンス使用権限をタイにあるライセンシー(元請け)に譲渡し、元請けは、下請けの縫製工場(A工場、B工場)に依頼し、キャラクターグッズ等の製造を依頼していました。2019年、複数の下請工場において、ミャンマーからの移民労働者に対し、最低賃金に満たない給与を支払っていたことが判明しました。

グローバル企業におけるサプライチェーン上の人権侵害の事例

当局はA工場、B工場のオーナーに未払い分の給与を労働者に支払うよう命じ、A工場のオーナーは、約18百万タイバーツ(日本円換算で約79百万円)の補償金を支払いました(図4①)。一方で、B工場のオーナーは、家宅捜索後に事業を閉鎖したため、約3.5百万バーツ(日本円換算で約15.4百万円)分の未払い賃金が支払われない状態となりました。そこで労働者たちは、裁判所に訴訟を起こし、B工場のオーナーに未払い賃金の支払いを求めました。結果、労働者はB工場のオーナーから約1百万バーツ(日本円換算で約4.4百万円)の未払い賃金の支払いを受けることで和解に合意しました(図4②)。しかし、残りの2.5百万バーツ(日本円換算で約11百万円)については未払いのままとなりました。

このような状況において、世論から発注元であるトップブランドの各社(D社、S社、T社、N社)においても、サプライチェーン上の労働者に対し未払い賃金の支払い責任を負うべきだといった批判の声があがりました。結果、残りの未払い賃金2.5百万バーツ(日本円換算で約11百万円)については、発注元各社が労働者に対し直接補償を行うこととなりました(図4③)。また、発注元各社は補償対応をより迅速に行うべきであったと、対応への遅れに批判の声が挙げられました。

このように、直接契約等の効力が及ばない二次サプライヤー以降であっても、サプライチェーン上で発生した人権侵害への対応や賠償が要求されたり、自社製品やブラント、レピュテーションへ影響したりする、といったリスクがあります。グローバルにビジネスを展開する企業にとって、サプライチェーンの持続性を保つことは不可欠であり、リスクの低減を図るためには、高い管理水準をサプライチェーン上の企業にも適用することが肝要です。

サプライチェーンにおける人権リスクへの対応

企業はサプライチェーン全体を含めた人権尊重責任を果たすため、サプライチェーンの段階に合わせて人権リスクへの対応を実施していく必要があります。

サプライチェーンにおける人権リスクへの対応

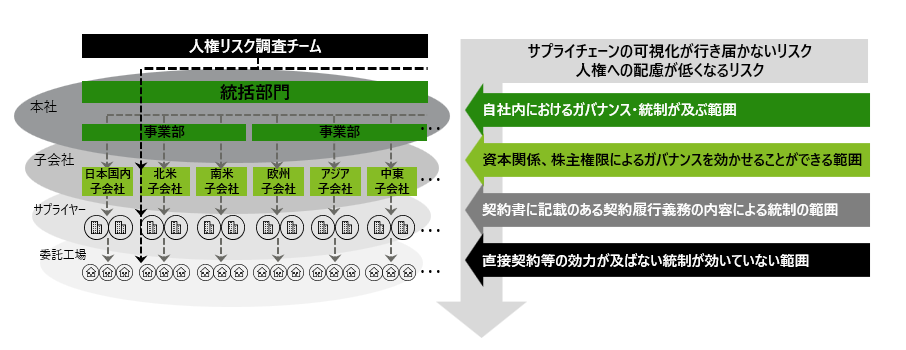

図5は、サプライチェーンの広がりに応じた人権リスクへの統制について示したものです。

本社においては、自社内におけるガバナンスと統制を効かせることで、人権リスクを低減することが可能です。次に、日本や海外にある子会社に対しては、資本関係や株主権限によるガバナンスを利かせることができる範囲であり、人権リスクの発生を抑えていくことが可能です。

次にサプライヤーの階層ですが、一次サプライヤーとは契約書を締結するので、契約書に人権条項を入れる形で影響力を高める法的アレンジメントが可能となります。ただし、人権条項の内容によっては努力義務に留まるなど、実効性の確保には相応の努力が必要となります。さらにその先の二次サプライヤーや三次サプライヤー等については、本社と直接的な契約がないため、本社による統制が効かない範囲となります。資本関係や契約書などの直接的な関係性がないため、人権リスク調査などの対応は依頼ベースとなり、「交渉」が必要となります。二次サプライヤー以降など自社グループから遠くなればなるほど、サプライチェーンの統制は難しくなります。

そのため、まずは、二次サプライヤー以降も含めたサプライチェーン全体の可視化を行い、それぞれのサプライチェーンにおける潜在的な人権リスクを調査したうえで、自社の事業特性などを踏まえて人権リスクを評価します。二次サプライヤー以降に対するリスク調査は、上記の通り依頼ベースとなるため、円滑なコミュニケーションを図ることができる、一次サプライヤーの購買担当者を窓口にするなどといった工夫が必要となります。また、リスク評価の結果、二次サプライヤーにおいて高リスクの人権リスクが発見された場合は、オンサイトで人権デューデリジェンスを実施する等の対応を取ることが推奨されます。特に、それらの取引先が海外にある場合、対象となる従業員等は社会的に脆弱な立場にあるステークホルダーである可能性があり、より深刻な負の影響を受けやすいため、特別な注意を払う必要があります。オンサイトで人権デューデリジェンスを実施する際は、現地言語が通じる人員によるインタビューの実施、現地従業員がどのような人権侵害を受けたか判断するため、現地法律に対する理解が重要となります。これらに自社で対応することが難しい場合は、外部専門家の活用も選択肢となります。

おわりに

欧米をはじめとする世界的な法規制や社会的要請が強まる中、サプライチェーンにおける人権侵害リスクを防止・軽減する取り組みは、企業の社会的責任を果たすために不可欠です。

「人権」を重大な経営リスクと捉え、企業が人権を尊重した経営を実践することは、サプライチェーンに広がる多様な人権リスクを予防することにつながります。二次サプライヤー等自社グループから遠い場所から人権侵害が発生したとしても、人権侵害は自社製品/商品/サービスやブランドに直接的な影響があります。よって、自社のサプライチェーンを可視化し、自社の統制が直接効かない二次サプライヤー以降のサプライチェーンに対しても人権デューデリジェンスを実施していくことが求められます。

「ビジネスと人権」シリーズ最終回は、人権を尊重する経営のためには、具体的にどのような取り組みを行うべきかを解説します。

<<第2回 日本における「ビジネスと人権」の動向はこちらから

第4回 人権を尊重する経営のための取り組みに続く>>

関連書籍

サプライチェーンにおける人権リスク対応の実務ー「ビジネスと人権」の視点で捉える、リスクの可視化とデュー・ディリジェンスの実践