近年、日本を含む世界各国において、ESG/サステナビリティに関する議論が活発化する中、各国政府や関係諸機関において、「ビジネスと人権」に関連する法規制または法規制制定の準備が急速に進められています。グローバル・バリューチェーンにおける人権や環境に関する問題を解決するため、企業には責任ある行動が強く求められつつあります。本シリーズは、その推進に資するために、様々な観点から記事をお届けする連載企画です。

初回は、「ビジネスと人権」の歩みともに、特に欧米各国や関係諸機関で進む法規制化の動きを解説し、国際動向を踏まえ、日本企業でどのような対応が求められるのかを解説します。

目次

清水 和之

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

パートナー

大沢 未希

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

シニアコンサルタント

日本における「ビジネスと人権」の取り組み

「ビジネスと人権」に関する行動計画の策定

2011年、国連人権理事会にて、「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下、「国連指導原則」)が全会一致で制定されました。国連指導原則の普及、実施にかかる「ビジネスと人権に関する国別行動計画」(National Action Plan; NAP)を作成することが各国に奨励されたことを受け、日本では、2020年10月、「ビジネスと人権に関する行動計画に係る関係府省庁連絡会議」において、企業活動における人権尊重の促進を図るため、「ビジネスと人権」に関する行動計画(2020-2025)(以下、「行動計画」)が策定されました(*1)。本行動計画においては、「ビジネスと人権」に関して、今後政府が取り組む各種施策が記載されているほか、企業に対し、企業活動における人権への悪影響の特定、予防・軽減、対処、情報共有を行うこと、人権デューデリジェンスの導入促進への期待が表明されています。

*1

「ビジネスと人権」に関する行動計画(2020ー2025)の策定について|外務省

「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」の策定

その後、2021年9月~10月に日本政府が行った「日本企業のサプライチェーンにおける人権に関する取り組み状況のアンケート調査」(*2)の結果を受けて、2022年9月、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(以下、「ガイドライン」)(*3)が策定されました。本ガイドラインは、2021年のアンケート調査において企業から具体的な取り組み方法がわからないといった声が寄せられたことを踏まえ、企業に求められる人権尊重の取り組みについて、企業の理解の深化を助け、その取り組みを促進することを目的としています。

*2

「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料」を公表しました (METI/経済産業省)

*3

責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン

日本政府の公共調達への入札企業に対する人権尊重対応の要件化

2023年4月、日本政府により開催された「ビジネスと⼈権に関する⾏動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」(*4)において、公共調達における人権配慮に関する政府方針が決定しました。具体的には、政府が企業から製品やサービスを購入する際に使用する入札指示書や契約書に、人権を尊重する努力を求める条項を導入するものです。これを踏まえ、関係府省庁の「入札希望者/契約者」は、「ガイドライン」に沿って、自社の人権リスクの特定や対処などといった人権デューデリジェンス体制を構築し、人権尊重に向けて具体的に取り組むことが求められます。

政府が社会的・経済的影響力の大きい公共調達を通して人権尊重の取り組みを促進することで、多くの企業に影響をもたらすこととなり、人権尊重に向けた責任ある企業活動は加速する可能性があるといえます。ただし、公共調達の契約書等に導入される文言は、「人権尊重に取り組むよう努める」といった努力義務にとどまり、強制力はありません。また、表現が抽象的である為、どこまで人権尊重への取り組みを行えばいいのか判断が難しく、現状は個々の企業の判断に委ねられることになります。さらに、発注する府省庁が各企業の人権の取り組み状況を逐一精査することは現実的ではありません。これらの課題に対処し、実効性を確保していく為、政府が更なる取り組み強化施策を施行する可能性もあり、その動向に注目するべきでしょう。

*4

ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議|内閣官房ホームページ

日本における「ビジネスと人権」への取り組みの実態

では実際に日本において、企業による人権尊重の取り組みはどれほど進んでいるのでしょうか。

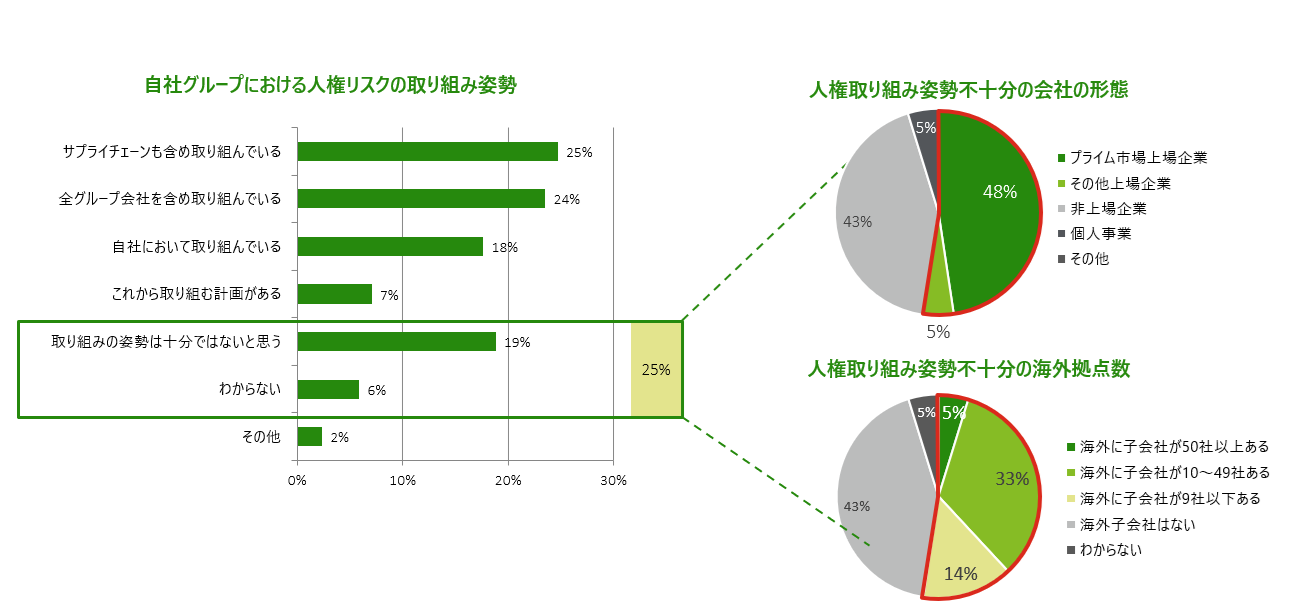

当社が2023年に行った「人権サーベイ2023」(上場企業を中心に約100社に対し人権意識や各企業の取り組み状況を調査)によると、「自分の所属する組織(企業など)で人権リスクに取り組む姿勢は十分か」といった質問に、「取り組みの姿勢は十分ではないと思う」「わからない」と回答した企業は、約25%にのぼった。この「取り組みの姿勢は十分ではないと思う」「わからない」と回答した企業を分析したものが、図1の右側の円グラフです。右上のグラフを見ると、約半数以上が上場企業であり、右下のグラフを見ると、海外に子会社があると回答した企業は半数を超えています。つまり、上場企業で、海外に進出している企業において特に、人権リスクへの取り組みに課題を感じている、といった傾向がみえます。

自社グループでの人権リスクへの取り組み姿勢

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社.「人権サーベイ2023」

具体的な人権尊重の取り組み内容についての質問に対しては、約67%の企業は人権方針を策定していると回答しました。しかし、その67%の企業のうち、右側の円グラフにあるように、約65%がサプライチェーンに対して人権DDを実施していないと回答していました。人権方針は策定している一方で、まだ人権DDの実施にまでは至っていない企業が半数以上という結果でした。

自社グループでの人権関連取り組み内容

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社.「人権サーベイ2023」

人権方針の策定を行っている企業の割合は約67%であることからすると、何らかの人権尊重の取り組みを実施すべきという意識自体は確かにあるといえるものの、サプライチェーンまで含めた人権デューデリジェンスの実施により、自社の事業がバリューチェーン全体を含めた人権に与えうる影響の特定や対処を行っていなければ、実質的な取り組みとしては不十分であるといえます。

日本における「ビジネスと人権」への取り組みの課題

2024年5月に国連のウェブサイトにおいて、「国連ビジネスと人権の作業部会」(以下、「ビジネスと人権作業部会」)の訪日による日本における「ビジネスと人権」への取り組み実態の調査報告書が公表されました(*5)。報告書によると、「行動計画」や、「ガイドライン」の策定、およびそれに基づいた取り組みについては一定の評価があったものの、日本における国連指導原則や「行動計画」に対する認知度が非常に低いことや、事業活動が人権に与える影響に対する認識が不十分であると指摘されています。取り組みの促進には、国家レベルでのより一貫した政策と、政府・企業双方のさらなる努力が必要であるとの指摘もありました。

前述の「日本における「ビジネスと人権」の取り組み」のとおり、日本政府が策定した「行動計画」の中で様々な取り組みが策定されているものの、「ガイドライン」の策定や努力義務を課す、などといったソフトローに留まり、法的な強制力はなく、その実効性が課題です。

「ビジネスと人権作業部会」による報告書で指摘されたように、まずは日本企業の経営層の意識改革が急務であり、責任ある企業行動は「義務」であること、事業活動による人権への悪影響を評価・特定・対処しないことは重大な経営リスクであること、人権尊重の取り組みは企業価値や国際競争力の向上につながる、という認識を、政府が主導し日本企業に浸透させていくことが求められています。その為には、欧米に倣い企業による自主的な取り組みに任せるだけではなく、人権尊重の取り組みを国として「義務化」する為の法制化に取り組むことへの検討も期待されています。

*5

General Assembly|United Nations

企業への国際的な人権尊重要請の高まり

「ビジネスと人権」の企業の取り組みに対する国際的要請の高まりは、多方面で広がっています。近年、サステナブル投資は拡大しており、投資家は企業による人権分野の取り組みの情報開示と、それに基づく対話を期待しています。

様々な国際的イニシアティブにおいても、「ビジネスと人権」の議題が取り上げられており、例えば「国連責任投資原則(PRI)」は、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の主要な要素の一つとして「人権」を位置付けています。PRIは、2020年に公表した「投資家が人権を尊重するべき理由およびその方法」と題する報告書において、人権を尊重する機関投資家の責任や求められる対応について述べ、人権を尊重した投資活動が奨励されています(*6)。

また、企業の人権配慮への取り組みを格付け化する動きも活発化しており、企業のSDGs達成状況を評価するWorld Benchmarking Alliance(WBA)は、企業の人権への取り組みを評価するベンチマークとして、Corporate Human Rights Benchmark(CHRB)を公開し、その評価結果は多くの投資家に判断材料として活用されています(*7)。

出典:国連責任投資原則."投資家が人権を尊重するべき理由およびその方法".https://www.unpri.org/download?ac=13796.(参照3月6日)

日本においては、サステナビリティ開示基準の開発を目的とし設置された「サステナビリティ基準委員会」(以下、「SSBJ」)により、2024年に「サステナビリティ開示基準」(以下、「SSBJ基準」)公開草案が公表され、東京証券取引所プライム上場企業を中心とした一定の基準を満たす適用対象企業に対し、サステナビリティ関連情報の開示や、財務情報と同等の第三者保証を義務付ける案が検討されています(*8)。2025年3月末までに確定基準が公表されることが見込まれており、動向を注視していく必要があるとともに、人権尊重をはじめとするサステナビリティへの取り組みを加速させる必要がありそうです。

また、市民社会や消費者においても、企業に人権尊重を求める意識が高まっています。

GOTS(Global Organic Textile Standard)認証(オーガニック製品の国際的な認証制度)、GRS(Global Recycled Standard)認証(リサイクル製品の国際的認証プログラム)、ISCC(International Sustainability and Carbon Certification)認証(国際持続可能性カーボン認証)などといった、国際的な大手認証プログラムにおいて、認証取得の要件に、労働者の権利や児童労働の禁止などといった人権尊重の取り組みを含む社会的な要件を含む動きが加速しています。消費者は、単に高品質な製品を求めるだけでなく、その製造過程においても企業が社会的責任を果たすことを求めるようになっており、人権尊重の取り組みを実施しなければ、真に消費者の信頼を得ることが難しくなってきているといえます。

*7

Corporate Human Rights Benchmark WBA

今後の動向予測と日本企業に求められる対応

このような国際的潮流の中で、今後日本において一層の人権尊重の取り組みが求められていくと予想されます。

日本政府が策定した現行の「行動計画」は、2025年までの取り組みが記載されているため、近々2026年以降の「行動計画」が策定されるものと見られます。日本における人権尊重の取り組みの実態や国際的な取り組み要請の高まりを考慮し、次期「行動計画」には、より一層の企業への理解と取り組みの促進を求める内容が盛り込まれることが予想され、その動向には注目すべきです。

企業側は、欧米で加速する人権尊重の取り組みの法制化による「義務化」潮流を受け、グローバルにビジネスを展開する企業は、該当する国や地域の最新の法規制や関連するガイドラインなどの情報をチェックしつつ、現状の取り組みの実態に合わせ、人権尊重の取り組みを加速させる必要があります。

また、日本国内では、ソフトローによる実効性への課題を踏まえ、近い将来ハードロー化が進むことを想定し、人権リスク管理プロセスの構築を早急に進めることを推奨します。

サプライチェーンが世界に張り巡らされる今日において、自社のビジネスが各国の人権にもたらす影響を把握していないことは経営リスクです。日本企業は、国際社会を含む社会全体の人権の尊重・促進に貢献し、日本企業の信頼・評価を高め、国際的な競争力および持続可能性の確保・向上に寄与していくことが求められています。

次回は、サプライチェーンにおける人権尊重の取り組みにフォーカスし、そのリスクや影響、サプライチェーンにおける人権リスクへの対応について解説します。

第3回 サプライチェーンにおける人権リスクと対応 に続く>>

関連書籍

サプライチェーンにおける人権リスク対応の実務ー「ビジネスと人権」の視点で捉える、リスクの可視化とデュー・ディリジェンスの実践ー