第1回 「ビジネスと人権」を巡る国際動向

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

フォレンジック

村上 尚矢

近年、日本を含む世界各国において、ESG/サステナビリティに関する議論が活発化する中、各国政府や関係諸機関において、「ビジネスと人権」に関連する法規制または法規制制定の準備が急速に進められています。グローバル・バリューチェーンにおける人権や環境に関する問題を解決するため、企業には責任ある行動が強く求められつつあります。本シリーズは、その推進に資するために、様々な観点から記事をお届けする連載企画です。

初回は、「ビジネスと人権」の歩みともに、特に欧米各国や関係諸機関で進む法規制化の動きを解説し、国際動向を踏まえ、日本企業でどのような対応が求められるのかを解説します。

目次

清水 和之

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

パートナー

有限責任監査法人トーマツにて上場企業等の法定監査業務に従事した後、DTFAに参画。企業が危機に直面した際の危機管理・危機からの脱出を支援するクライシスマネジメントにおいて、企業の会計・品質偽装・贈収賄等コンプライアンス不正調査案件、企業不正からの改善・再生プロジェクト、クライシスマネジメント対応支援、サプライチェーンリスクマネジメント、人権DDなどに従事。

詳細はこちら

大沢 未希

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

シニアコンサルタント

大手総合電機メーカー、総合コンサルティングファームを経て、DTFAに入社。企業の危機管理および危機からの脱出を支援するクライシスマネジメントサービスにおいて、大手企業の危機対応、再発防止策策定・実行、M&A案件におけるビジネス・インテリジェンスサービス、人権課題対応支援などのプロジェクトに従事。

国連指導原則の策定

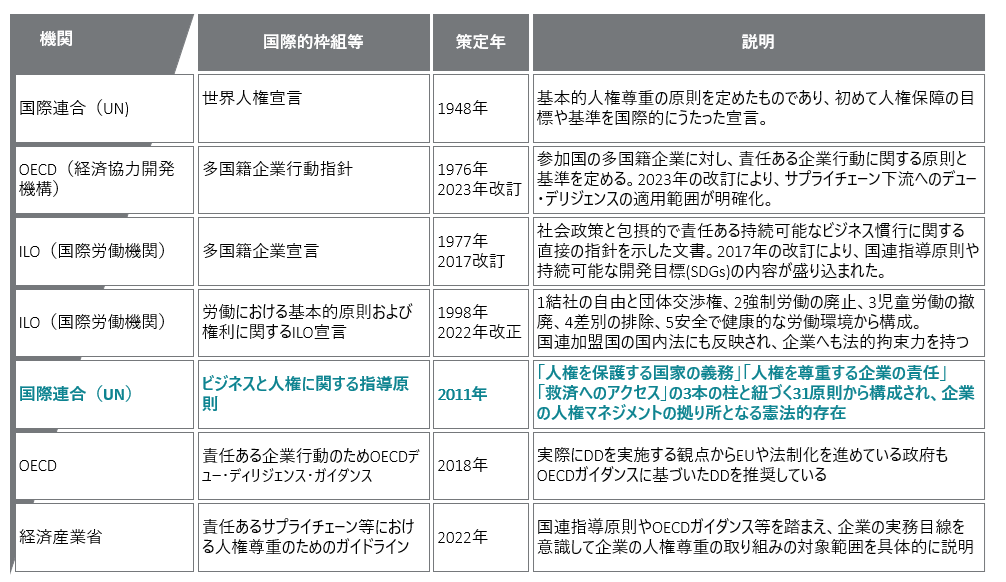

「ビジネスと人権」に大きな変化をもたらすこととなったのは、2011年、国連人権理事会での人権の保護・尊重・救済の枠組みである「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下「国連指導原則」)の制定といえます。人権侵害の防止および救済に向けた取り組みが、人権を保護する国家の義務(第1の柱)、人権を尊重する企業の責任(第2の柱)、救済へのアクセス(第3の柱)として整理されました。政府、企業、ステークホルダー、それぞれの役割を明確にし、例えば第2の柱に、企業における人権デューデリジェンスの実施などといった、企業の人権尊重に向けた実効性のある取り組みが具体的に明文化されました。

その後、国連指導原則の実施のための国別行動計画(NAP)が日本を含む世界20か国以上において策定が進められているほか、OECD多国籍企業行動指針およびILO多国籍企業宣言の改定に際しても指導原則の要素が組み込まれるなど、世界各国での人権尊重に向けた取り組みの法制化を促進し、またその共通基盤となっています。

国際的な責任ある企業活動に向けた「義務化」潮流

欧州をはじめとした世界各国では、国連指導原則で規定された企業の人権尊重責任について、法律をもって取り組みを「義務化」する動きが加速しています。

(1)人権デューデリジェンスの義務化

まず特筆すべきは、2024年7月、EUにおいて発令された、企業持続可能性デューデリジェンス指令(CSDDDまたはCS3D)(以下「本指令」)です(*1)。本指令の目的は、企業の事業運営およびそのグローバル・バリューチェーン全体において、持続可能で責任ある企業行動を促進することであり、一定の売上高等の要件を充足する対象企業(以下「適用企業」)に、自社および子会社の事業ならびに活動の連鎖におけるビジネスパートナーの事業に関する人権および環境のデューデリジェンスの実施や開示等を義務付けるものです。

本指令に基づき、EU各加盟国は、2026年7月26日までに本指令の内容を含む国内法を制定することが求められます。また、適用企業においては、企業の規模に応じて、3年後から順次適用が開始されることになっており、最も早い企業の場合、2027年7月26日から適用が開始されます。本指令は、EU域内企業のみならず、日本企業を含むEU域外企業も適用の対象です。適用企業は、リスクベースでの人権および環境デューデリジェンスの実施等の義務が課され、基本的には国連指導原則で求められる、人権方針の策定や、人権デューデリジェンスの実施による人権への負の影響の特定・評価や対処といった、人権尊重の取り組みの全体的枠組みが適用されています。

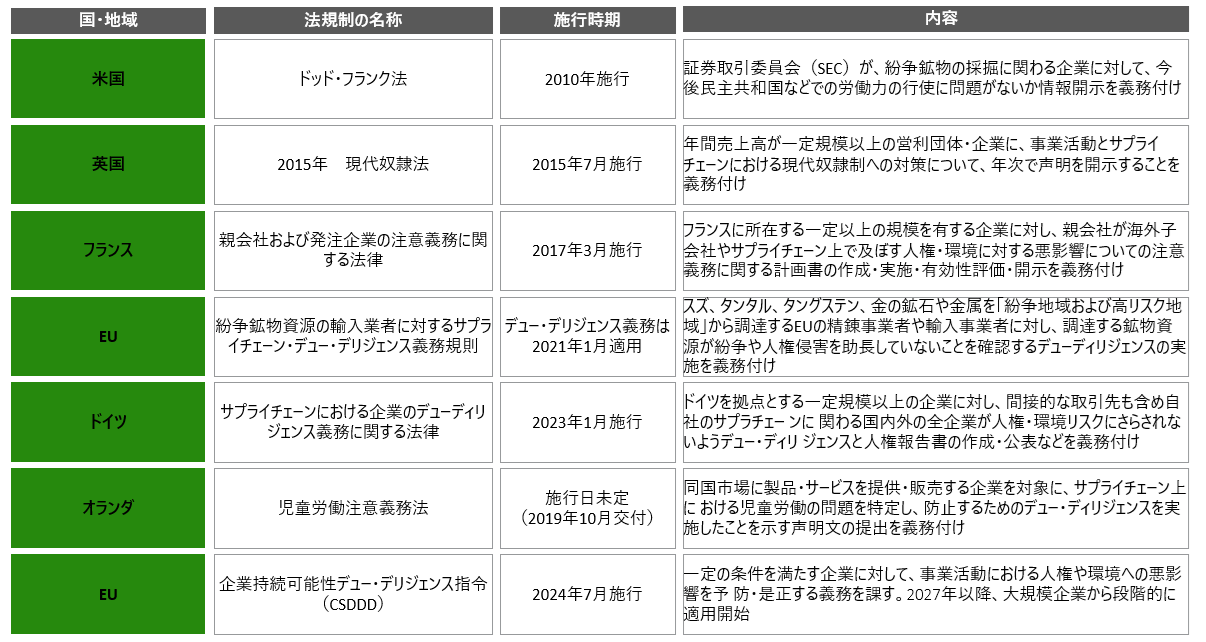

これ以前にも、欧米をはじめとする各国において、人権デューデリジェンスの実施やその開示、報告を義務付ける法律の導入が進んできました。

英国では、2015年に「現代奴隷法」を制定し、年間売上高が一定以上の企業に、強制労働や人身取引に関する取り組みの情報開示が義務付けられています(*2)。

フランスでは、2017年に企業注意義務法を制定し、従業員数が一定規模以上の企業に対し、人権・環境リスクの特定・回避を目的とした人権デューデリジェンス計画の作成、実施、開示を義務付けました(*3)。

ドイツでは、2021年6月に自社とサプライチェーンの活動に関連するリスクを、人権に焦点を当てて特定、防止、軽減することを義務付けたサプライチェーン法が成立し、2023年1月に施行されました(*4)。

オランダでは、2019年に児童労働デューデリジェンス法が制定され、同国市場に製品・サービスを提供・販売する企業を対象に、全てのサプライチェーンにわたって児童労働を使用して商品やサービスの生産が行われていないかを調査し、調査したと宣言する声明文を当局に提出することを義務付けています(*5)。

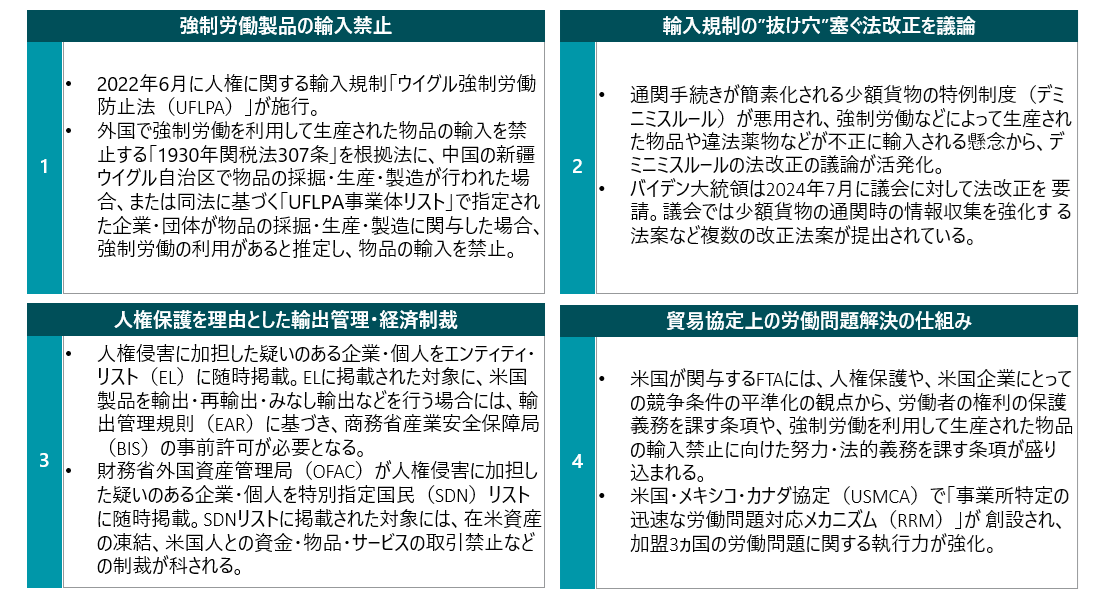

米ドッド・フランク法や欧州の紛争鉱物規則などでは、スズ、タングステン、タンタル、金といった「紛争鉱物」を輸入する企業に対し、鉱物資源調達にて人権侵害を助長していないことを確認するデューデリジェンスの実施や報告・開示が義務付けられました。今後の見直しにより、最終製品を生産する川下企業にも義務が拡大される可能性があります。また、対象鉱物にコバルトなどの追加も考えられます。

*1

Corporate sustainability due diligence - European Commission

*3

France's Duty of Vigilance Law - Business & Human Rights Resource Centre

*4

ドイツサプライチェーンにおける企業のデューディリジェンス義務に関する法律(参考和訳)|2022年5月 日本貿易振興機構(ジェトロ)ベルリン事務所海外調査部

Germany: Mandatory Human Rights Due Diligence | 04 | 2021 | Publications | Insights & Publications | Debevoise & Plimpton LLP

*5

「サプライチェーンと人権」に関する主要国の政策と執行状況(7)児童労働規制が先行、より広範な人権デューディリジェンス法案の審議へ(オランダ) | 地域・分析レポート - 海外ビジネス情報 - ジェトロ

(2)輸入規制や経済制裁などによる規制導入

上述のように人権デューデリジェンスを法制化により義務付ける法規制のほかにも、米国のように、強制労働に依拠する製品の輸入を差し止めるなど輸入規制を強化するなどといった貿易管理の動きも加速しています。

米国では、新疆ウイグル自治区での人権侵害問題に対処するため、2021年にウイグル産品の輸入を原則禁止する「ウイグル強制労働防止法」が米国議会において成立しました(2022年6月施行)(*6)。このほかにも、米国では人権侵害に加担した個人・企業に対して、輸出管理の対象となる事業体リスト(エンティティ・リスト)や、資産凍結や取引禁止など経済制裁の対象となる事業体リスト(SDNリスト)へ追加するなど、人権保護を目的とした輸出管理や経済制裁を課すなどの取り組みを実施しています。

ここに挙げた欧米における法規制は一例に過ぎませんが、特に欧州各国では、CSDDDの発令に伴い、CSDDDの内容を含む法律の制定が求められています。それにより近々さらに厳しい規制を企業に求める法令を定める、あるいは現状ビジネスと人権に関する法規制がない国においても、新たに法令を定める動きが予想できるため、最新の動向に注意が必要です。

また、こうした国際的な人権尊重の取り組みを法規制により「義務化」する動きは、今後も強化されていくものと考えられます。これまでは、国際的な宣言やガイダンスに沿った企業の自主的な人権尊重の取り組みが奨励されてきましたが、特に欧州では、企業による自発的な取り組みに任せていては不十分であり、法規制を敷くことで企業が強制的に人権尊重への取り組みを行わなければ、実効性が弱いとの判断がなされていました。そのため法制化による人権デューデリジェンスを「義務化」する動きが加速しており、こういった面においても、法制化を行う国は今後増えることが予想されます。

*6

「サプライチェーンと人権」に関する法制化動向(米国編)|日本貿易振興機構(ジェトロ)調査部・ニューヨーク事務所2024年11月

日本企業に求められる対応

各国で導入される法規制は、日本企業にも大きな影響を及ぼします。上記にて例を挙げた欧州のCSDDDや米国のウイグル強制労働防止法などといった法規制は、導入された国や地域の企業のみならず、域外・国外企業も一定の要件を充足すれば適用対象とされる全世界的に影響力の大きい法制度であり、日本企業も一定の要件を満たせば、適用企業となります。また、日本企業としては、自社が適用企業にならない場合であっても、ビジネスパートナーである企業のバリューチェーンの一部を構成するものとして、適用企業から人権デューデリジェンスの実施などの対応が求められます。

法規制によっては、適用企業に義務違反が認められる場合、罰金や違反した企業名の公表などの罰則も定められている場合もあるため、その対応には注意が必要です。

グローバルに事業を展開する日本企業においては、まずは自社のビジネスと上記に挙げたような法規制とを照らし合わせ、自社が適用企業となるかどうかを把握する必要があります。適用企業となる可能性がある場合は、適用される法規制で求められる内容を正確に把握し、国際的なガイダンス(国連やOECDの関連ガイダンス)などの最新の情報を確認しながら、現状のビジネスと人権の取り組み実施状況把握や中長期的な計画(ロードマップ)を策定していく等の対応が必要です。各国で広がる法規制の理解や最新の動向を把握しつつ、人権リスク管理プロセスの体制を整備するのは、専門的知識を要し、また時間がかかるため、専門家のアドバイスを受けながら早期の対応が求められます。

ここで誤解してはならないのは、欧米で進むハードローの影響を受ける企業のみが人権尊重への取り組みを求められているわけではないという点です。国連指導原則における企業へのメッセージは、海外での活動がない企業や中小企業であっても、全ての企業が自社やそのサプライチェーンに及ぶところまで人権リスクを予防し、官民や企業間で連携を行いながら人権に対する取り組みを推進する責任があります。企業はこれまでの「利益追求」型の経営だけでなく、「人権尊重」という観点を重要な経営ポリシーに定め、人権を無視した企業やビジネスはもはや成立しない、ということに留意するべきでしょう。

欧米が中心となって人権への取り組みをリードする姿勢を示す中、日本においても人権尊重への取り組みを推進し、国際的なプレゼンスを高めることが求められています。

次回は、国際的な人権尊重の「義務化」を受けて、日本ではどのような取り組みが行われているのか、また現状の課題や今後の動向を解説します。