今後消費者の中核となっていくZ世代の重要性が増しています。物心が付いた頃からインターネットに接し、学生の頃からスマートフォンやSNSを駆使してきたデジタルネイティブで、Z世代に刺さるマーケティングは手法も多様化しています。同世代の起業家たちが生み出す、VTuberやショートドラマを活用する最先端のマーケティングに注目しました。

若き起業家による新たなマーケティングソリューション

Z世代とは、1990年代半ば~2010年代初めに生まれ、2025年時点で15~30歳程度の年齢を指します。本稿は当事者であるデロイト トーマツ ベンチャーサポート(以下DTVS)の領域担当者が同性代の価値観や消費行動を解説し、若い起業家が生み出す新たなマーケティングソリューションをご紹介します。筆者は昭和世代ですが、本稿の担当を通じて新たな世界を覗くことができました。

デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社(*1)

自身もZ世代であるDTVS グローバル事業部の打越まどかは、Z世代向けマーケティングについて、「Z世代の価値観には①マス広告やブランドよりインフルエンサーによる紹介や『いいね』が多いものを好む共感の重視、②タイパやコスパなど効率性の重視、③サステナビリティに配慮した商品への関心、④多様性・包摂性を尊重する、といった他世代とは異なる特徴があります。これらのポイントを取り入れたマーケティング戦略やコンテンツ制作が必要となります」と指摘します。

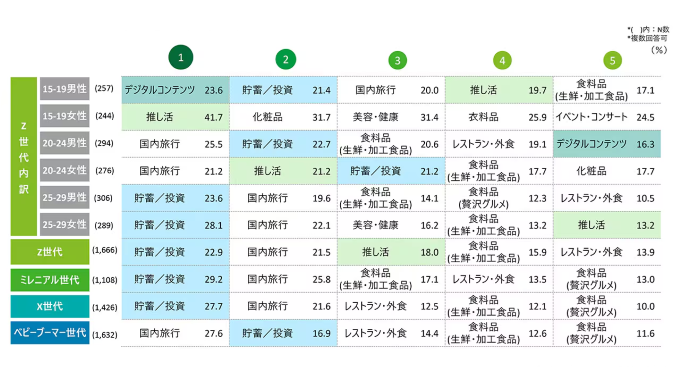

また、「『推し活』は、Z世代の購買には欠かせないキーワードです。押しの関連商品は高額でも躊躇なく購入するなど、積極的な消費につながっています」と言います。デロイト トーマツ グループの調査では、今後消費を増やしたいものとして、男性は「デジタルコンテンツ」、女性は「推し活」が上位となっています。

デロイト トーマツ グループ「2024年度「国内Z世代意識・購買行動調査」(2024年12月)(*2)

Z世代マーケティングをテーマとしたDTVSのモーニングピッチに登壇し、従来型の広告やイベントとは異なる新たな手法によってZ世代に刺さるマーケティングを生み出すスタートアップ2社をご紹介します。(掲載はアルファベット順)

any style:VTuberへの推し活が消費を生み出す

アニメ風のキャラクター(アバター)を使って動画投稿やライブ配信を行うVTuber(Virtual YouTuber)の人気は急速に拡大しています。VTuberプロダクションにじさんじを運営するANYCOLOR株式会社が2022年、ホロライブを運営するカバー株式会社が2023年に東証グロース市場に上場するなど、大手事業者も台頭しています。

萩原氏は、この成長市場において、VTuberの9割が上述のような大手プロダクションに所属しないフリーランスであることに注目し、個人VTuberを束ね企業案件の紹介を行うネットワーク「my dear. nest」の運営や、VTuberを使った企業PRの企画・制作などの事業を行っています。

萩原氏は「人間のタレントは、どの事務所に所属しようとも個人としての価値がありますが、VTuberは必ず事務所がIP(著作権)を持ち、新しいアバターでデビューさせます。個人の活動でファンがついていても、同じキャラクターのままでは事務所に入れません。そのため個人のまま続ける人も多いのです」と業界特性を説明します。大手プロダクションのトップVTuberのファン数(チャンネル登録者数)は3~400万人に達しますが、フリーランスで10~30万人のファンがついているVTuberは大勢いるのです。中規模VTuber はany styleと提携することで企業のPRイベントなどに参加し収入を得ることができるという関係を構築しています。

推しが紹介する地産品が売れ口コミで盛り上がる VTuberマーケティング

企業案件として特徴的な事例となったのが、JR東日本が運営するECショップJRE MALLで、地方の特産品を提携VTuberが食レポを行って紹介するイベントです。2024年5月に開催した1回めの山形編は、JRE MALLがVTuberを起用した初の試みとなりましたが、推しが紹介する商品をファンが積極的に購入し、Xでの情報発信でさらに熱気が高まるというUGC(User Generated Content、口コミ)の効果もみられました。7月には2回めとなる長野編を行い、実際にファンが集まり交流や試食を行う横浜駅でのリアルイベントも盛況でした。商品の購買層は、若者だけではなく30~40代も少なくなかったそうです。

萩原氏は「提携VTuberはマイクロインフルエンサーです。コアなファンは推し活として必ず買うのです。自治体との連携でも類似のPRイベントを展開しています。これまで売れなかったものが大きく売り上げを伸ばすなどの成果をあげ、クライアントからは高い評価を頂きました」と自信を見せます。

企業や自治体にとっては、有名なアニメやキャラクターを使ったPRやトップクラスのVTuberの起用と比べて低コストでのトライアルが可能というメリットもあります。JRE MALLのイベントでは2回で延べ51人の個人VTuberが参加することで、ファン数のボリュームを獲得しました。

萩原氏に今後の展開を聞きました。「海外展開、ターゲットはまず米国です。日本の3年前ぐらいの温度感で盛り上がってきています。国内ではコナミデジタルエンタテインメント公認でボンバーマンのゲーム大会を行ったり東京メトロとフォートナイトの大会を開催したりしていますが、米国でも、日本のゲームやアニメの企業案件などは特に商機がありそうです」日本が最先端であるVTuberは海外でも成長しており、any styleは世界市場を見据えています。

HA-LU:Z世代の親指を止めさせる1分のショートドラマ

岡 春翔氏

株式会社HA-LU

代表取締役社長

個人のSNSアカウントの総フォロワー数が50万人。モデルとしての活動やファッション事業の起業などを経て、2024年4月にショートドラマのプロデュースやマーケティング支援などを行うHA-LUを創業。

代表の岡氏は、TikTokとInstagramで合計50万人のフォロワーを持つインフルエンサーで、ファッションモデルとしての活動経験も持つ起業家です。2024年創業の株式会社HA-LUは、再現性を持ってヒットを生み出すショート動画制作を強みとし、次世代のコンテンツビジネスを推進する企業です。

起業のきっかけを聞くと、「男子校だった自分が経験できなかった理想の青春を形にしたいと思ったことです。高校生の甘酸っぱい恋愛ショートドラマを個人で作り公開したところそれがバズり、手応えを感じました。面白いと思うことを仕事にしたかったのです」と言います。

TikTokで人気のショートドラマはテレビドラマ以上にZ世代へのリーチが期待でき、ドラマ中で商品を見せたりブランドメッセージを訴求したりする、広告媒体としての利用が急増しており、若年層の視聴者獲得を狙うテレビ局も参入しています。岡氏は「ショートドラマは制作コストが圧倒的に安く、Z世代に刺さるというリターンが大きい、画期的な媒体といえるでしょう。ただし、Z世代は広告への拒否感がとても強いため、さりげなく商品を映像に溶け込ませるなどの工夫が必要です」と説明します。

口コミで拡散され受動的に視聴されるショートドラマのポテンシャル

TikTokで人気の青春ショートドラマは通信会社やテレビ局など大手企業が制作元となっている中、HA-LUでは20代前半の社員を中心にインハウスで企画から撮影、編集までを行います。ハル学園のフォロワー数は5万(2025年1月時点)に達しています。

岡氏にHA-LUの強みを聞いたところ、「必ずバズるコンテンツを作るには、ユーザの行動を理解することがポイントです。YouTubeもInstagramも能動的に見たいものを探しに行く。TikTokはお勧めコンテンツが流れてくるので、気に入らなければスワイプして飛ばし、面白ければ受動的に見続ける。ストーリー展開や見どころの秒単位での計算、コメントしたくなる要素の投入など、『親指を止めさせるため』のノウハウを確立しています。視聴維持率(視聴者が動画を見続けた指標)が高まればさらにお勧めに流れますし、面白ければ口コミで拡散されます。特に女子高生は、リーチすると瞬時に全国に広まるぐらいの即時性があります」という回答でした。ハル学園には、Z世代自身が作るきゅんとする青春への共感という根本的な要素に加え、マーケティング視点での緻密な戦略が詰まっていました。

高校生を中心にZ世代の心を掴んだHA-LUは、さらに上の世代や海外へ、ユーザ層の拡大を図っています。岡氏は、今後あらゆる年代向けのプラットフォームとして中核となるのはYouTubeで、テレビ局が制作するコンテンツの拡大が進むとみています。テレビ局とも連携し、YouTube事業を強化していく考えです。自社コンテンツによってIPを保持し、オリジナルコンテンツを世界に展開したいというビジョンを持ち、米国や中国のニーズ探索も行っています。

*1:消費者庁「令和4年版消費者白書」(2022年7月)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/2022

*2:デロイト トーマツ グループ「2024年度「国内Z世代意識・購買行動調査」(2024年12月)

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/consumer-business/articles/cp/generationz-behavior-survey.html