日本企業の“事業再編”再定義(後編)

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

コーポレート ファイナンシャルアドバイザリー

西本 雅代

非中核事業を分離させ、効率的な事業構造を追求する手法「事業の切り出し(カーブアウト)」。昨今は、切り出し後の事業を単に売却するのではなく、企業再編とカーブアウトを組み合わせて持続的な成長を志向する事例が増えてきていま す。

今回はこのような背景を踏まえ2024年11月に開催された、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社(以下、DTFA)主催のセミナー「日本企業の”事業再編”再定義」の内容を前後編に分けて紹介。後編では上林俊介・佐藤裕が登壇した「事業ポートフォリオ組み換えを通じた価値創出のための要諦」の内容をお伝えしていきます。

目次

日本型組織・人事管理のメリット・デメリットとは

上林 俊介

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

マネージングディレクター

SIer、業務系コンサルティングファーム、組織・人事系コンサルティングファームを経て現職。デロイト トーマツ コンサルティング合同会社のM&A・再編人事サービスリーダー。国内外の企業に対し、M&A・再編局面で組織・人事の構想・戦略策定、計画立案、DD、取引実行、PMIまでをトータルに支援。近年はデジタル機能の強化・集約を目的とした組織再編の計画立案や、それを起点とした組織・人材変革、制度設計も手掛ける。

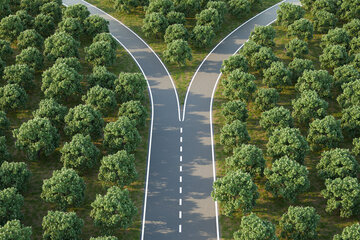

始めに事業ポートフォリオ再編を考えるにあたり、日本型組織・人事管理の特徴を押さえておきましょう。

<日本型組織・人事管理の特徴>

・ゼネラリスト型の組織・人材管理

・カスタムメイドされた人事・処遇制度

・個社単位での運営の最適化

これらの特徴にはメリット・デメリットの両面が存在します。例えば、ゼネラリスト型の人材育成により全社的に円滑なリソースを充当できますが、個々人の専門性は涵養しにくくなります。また子会社側に一定の裁量権を持たせ個社単位での運営最適化を図ることで迅速な意思決定を実現できますが、一方で本社としては子会社経営のグリップが難しくなる側面があります。

事業ポートフォリオ再編における4つの「足かせ」とその対処方法

佐藤 裕

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

シニアマネジャー

外資人事コンサルティングファーム、日系IT企業人事、外資コンサルティングファームを経て現職。組織・人事・人材デューデリジェンスおよび人材戦略策定、人事制度策定、人材移管、役員・幹部報酬設計、チェンジマネジメントなど、国内外のM&A・再編局面における幅広い領域について支援を担当。

このような特徴を有する日本型組織・人事管理は、こと事業ポートフォリオ再編の局面においてはさまざまな「足かせ」を抱えていることが少なくありません。

<日本型組織・人事管理が有する、ポートフォリオ再編の「足かせ」>

①ゼネラリスト型の人材管理がもたらす境界線の設定のしにくさ

②グループ会社へのガバナンスの弱さに伴う推進力の低下

③会社ごとにカスタムメイドされた人事・処遇制度による分離手続への工数増

ただし、これらの足かせも、事前に適当な予防策を講じることで、スムーズに再編を進めることが可能です。これから①〜③の足かせの外し方について順に解説します。

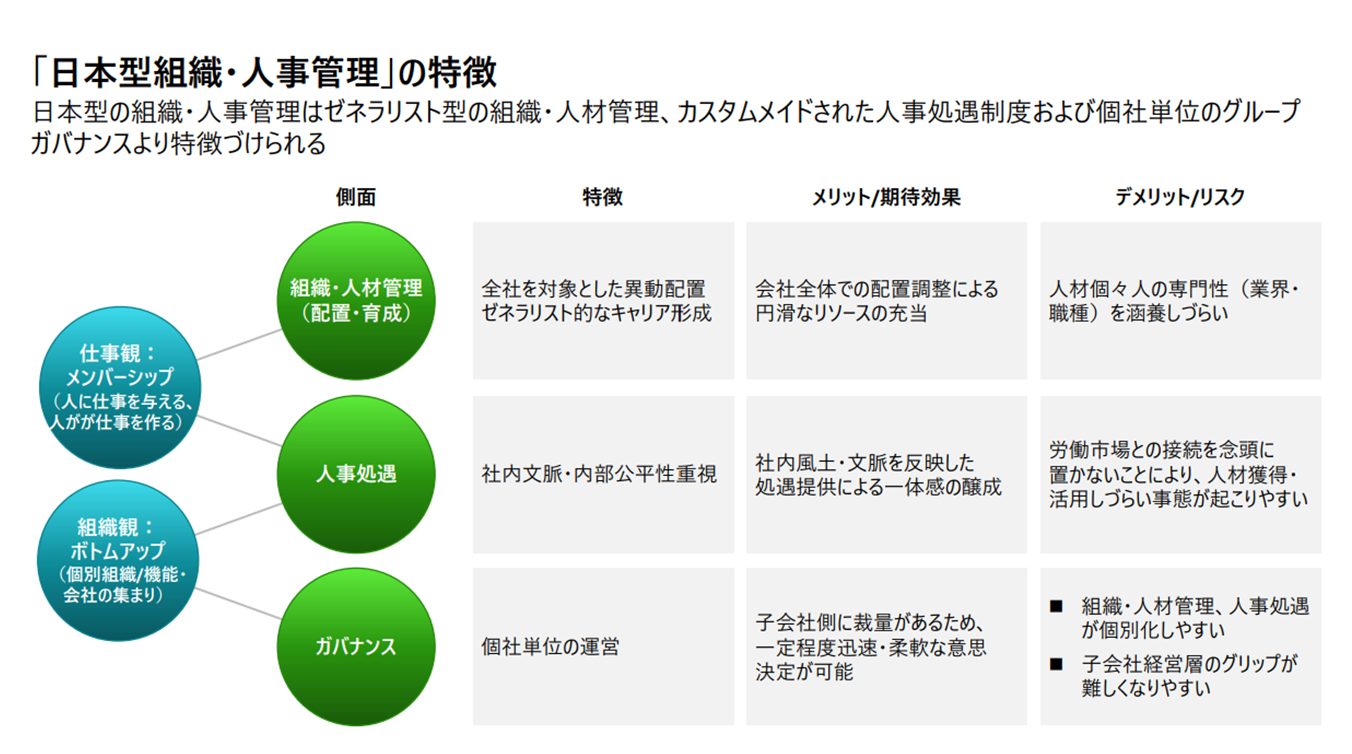

まずは足かせ①「ゼネラリスト型の人材管理がもたらす境界線の設定のしにくさ」の対処については、各事業の運営に必要な機能・組織・人材を明確化しておくことがポイントです。とくに「各事業に紐づいている社員数と人件費はどれくらいですか?」という問いに明確な数字を答えられない企業におかれては、平時より事業ごとの組織・人材の境界線を明確化する取り組みの意義が大きいと考えます。

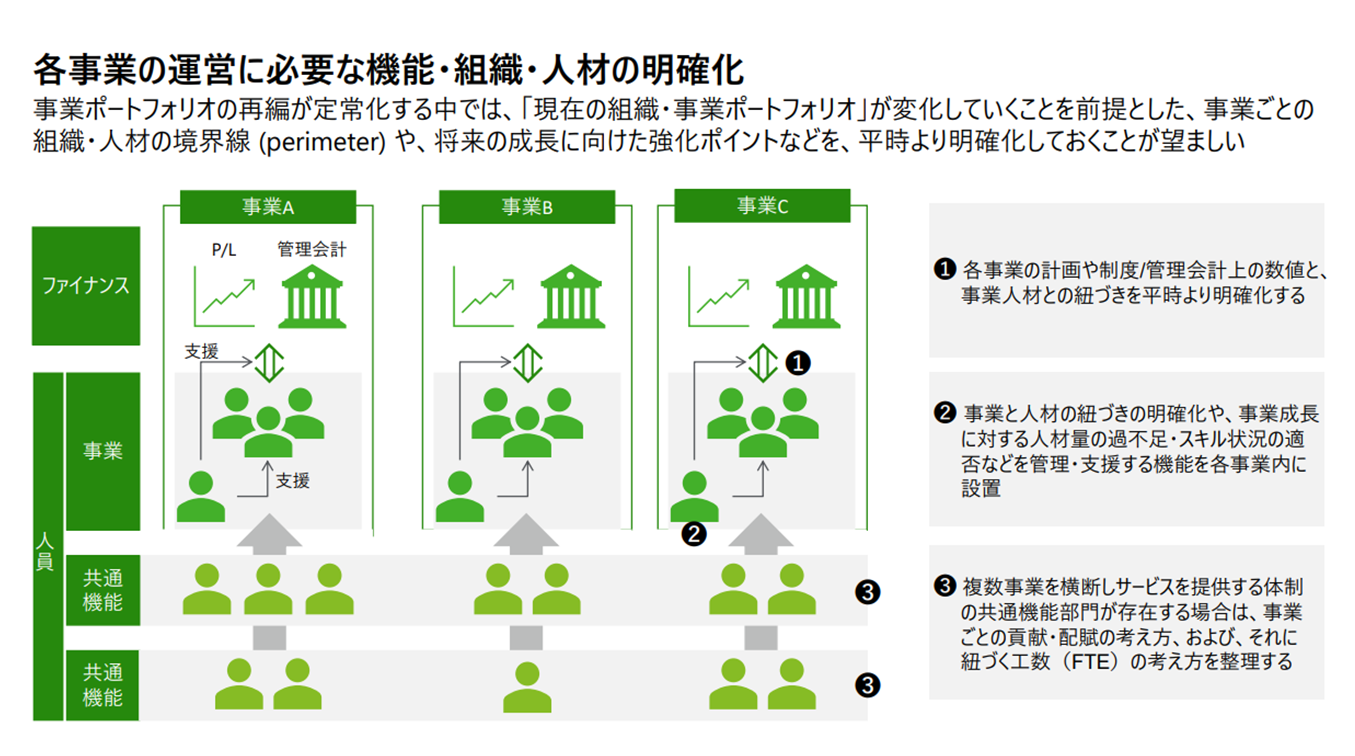

続いて、足かせ②「グループ会社へのガバナンスの弱さに伴う推進力の低下」の対処については、「グループ経営を前提とした組織運営モデル」の構築が望ましいと考えます。同モデルはグループ全体が法人間の壁を取り払い、一つの思想とそれに基づくルールによって一体運営がなされるというもの。同モデルの構築のためには、グループ各社への権限委譲範囲の明確化やコミュニケーションコスト低減・情報の可視化のための基盤・手続きの共通化などの取り組みを進める必要があります。

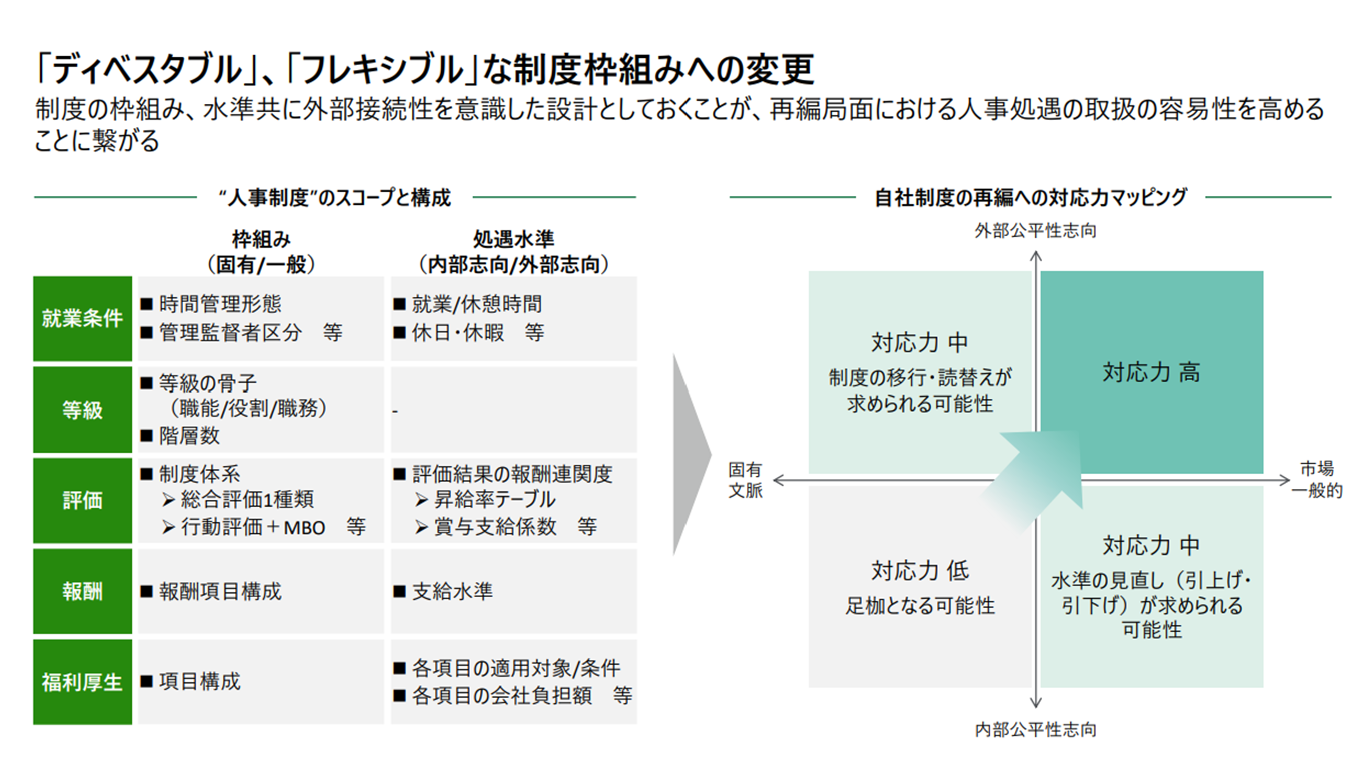

足かせ③「会社ごとにカスタムメイドされた人事・処遇制度による分離手続への工数増」の対処については、外部接続性を意識した制度設計が重要です。個社ごとに最適な制度を設定するのではなく、市場を見ながら制度の枠組みや水準を構築します。ちなみに、日本企業のように「グループ会社内のA社・B社・C社・D社の制度がすべて異なる」という事態は海外ではまず起こらないそうです。

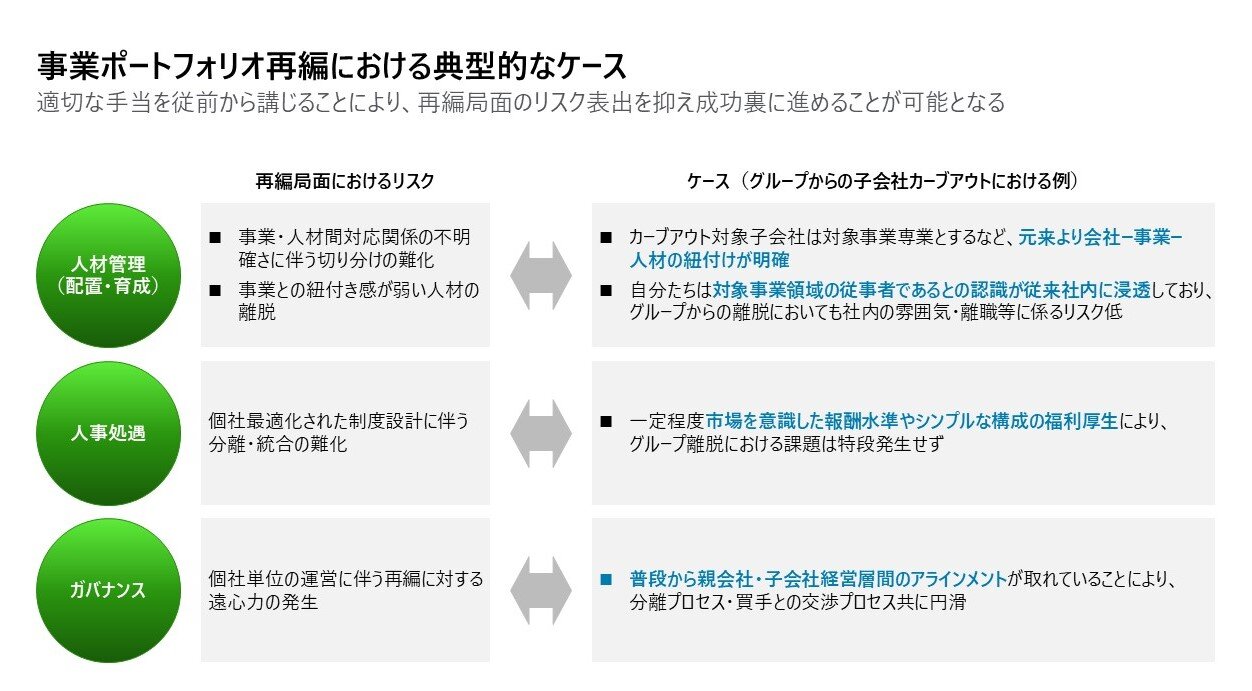

DTCが携わった事例においても、再編局面において日本型組織・人事管理が表出しがちなリスクを抑え、成功裏にプロジェクトを進められたケースが一定数存在します。例えば、会社・事業・人材の紐づけを明確にすることでスムーズに切り出し対象事業に紐づく人材を分別した事例や一定程度シンプルな人事・処遇制度に再構築することで子会社のグループ離脱による支障の発生を抑えた事例もあります。

価値創出実現のための4つの要諦

(上林 俊介)

最後に、いかにして事業ポートフォリオ再編による果実を得るのか、価値創出実現の要諦を4点解説します。

<価値創出実現の要諦>

① 事業再編を前提としたオペレーションモデルの構築

② 人材を価値創造に結びつけるための考え方と基盤の構築

③ 分離プロセスの「型化」

④ 継続的な組織の変化を支える“変革推進部門”の設置

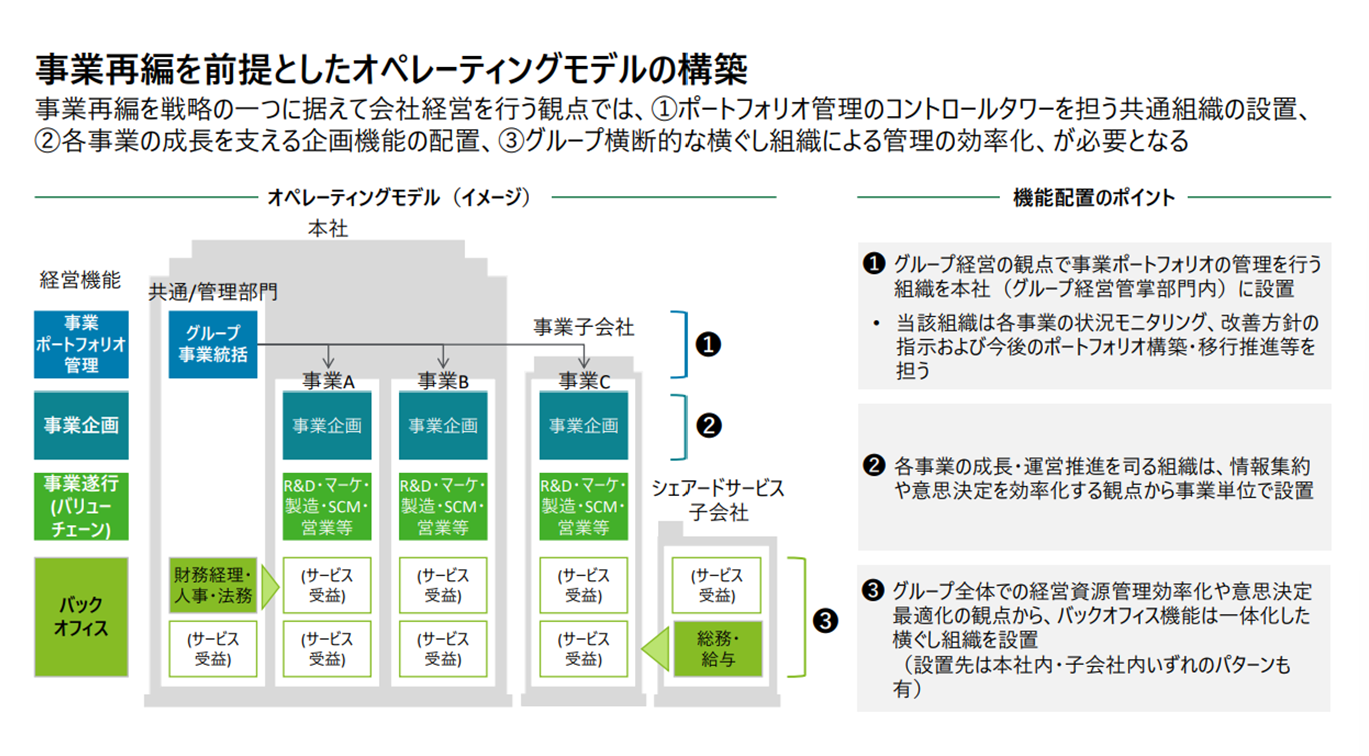

まず、価値創出実現のためには「① 事業再編を前提としたオペレーションモデルの構築」を進めることが大切です。同モデルのポイントの1つが、事業ポートフォリオ管理を担う組織の設置です。同管理組織はフラットに事業ポートフォリオを分析する必要があるため、特定の事業と切り離して設置するのが肝になります。

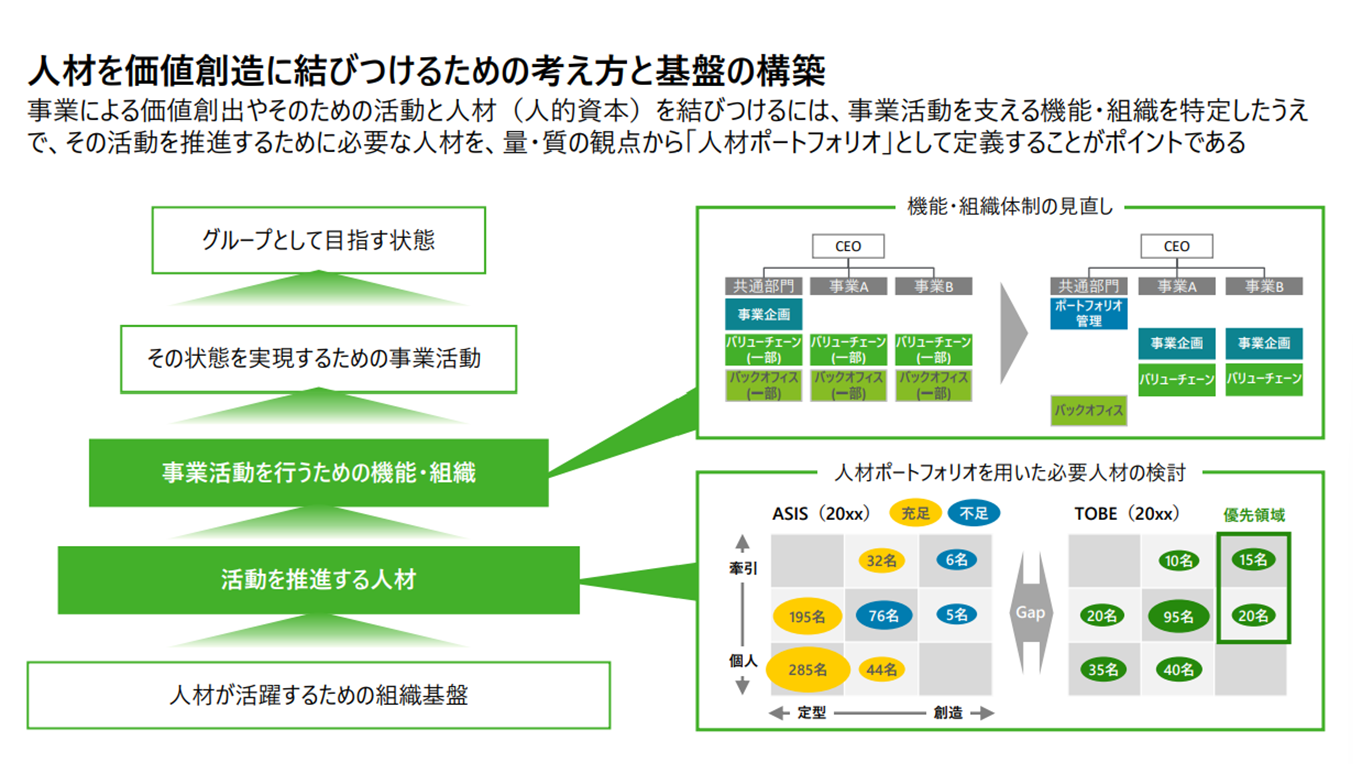

「② 人材を価値創造に結びつけるための考え方と基盤の構築」はやや戦略的な話になります。「グループとして目指す状態」と「その状態を実現するための事業活動」を掲げている企業は多いことでしょう。一方、「その事業活動を行うためにはどのような機能と組織が必要なのか」や、人材を価値創造に結びつけるために「その事業活動を推進するのはどのような人材が必要か」についてまで議論している企業はそう多くないと思います。両者についても定義ができていなければ、再編による価値創出は難しくなってしまうでしょう。

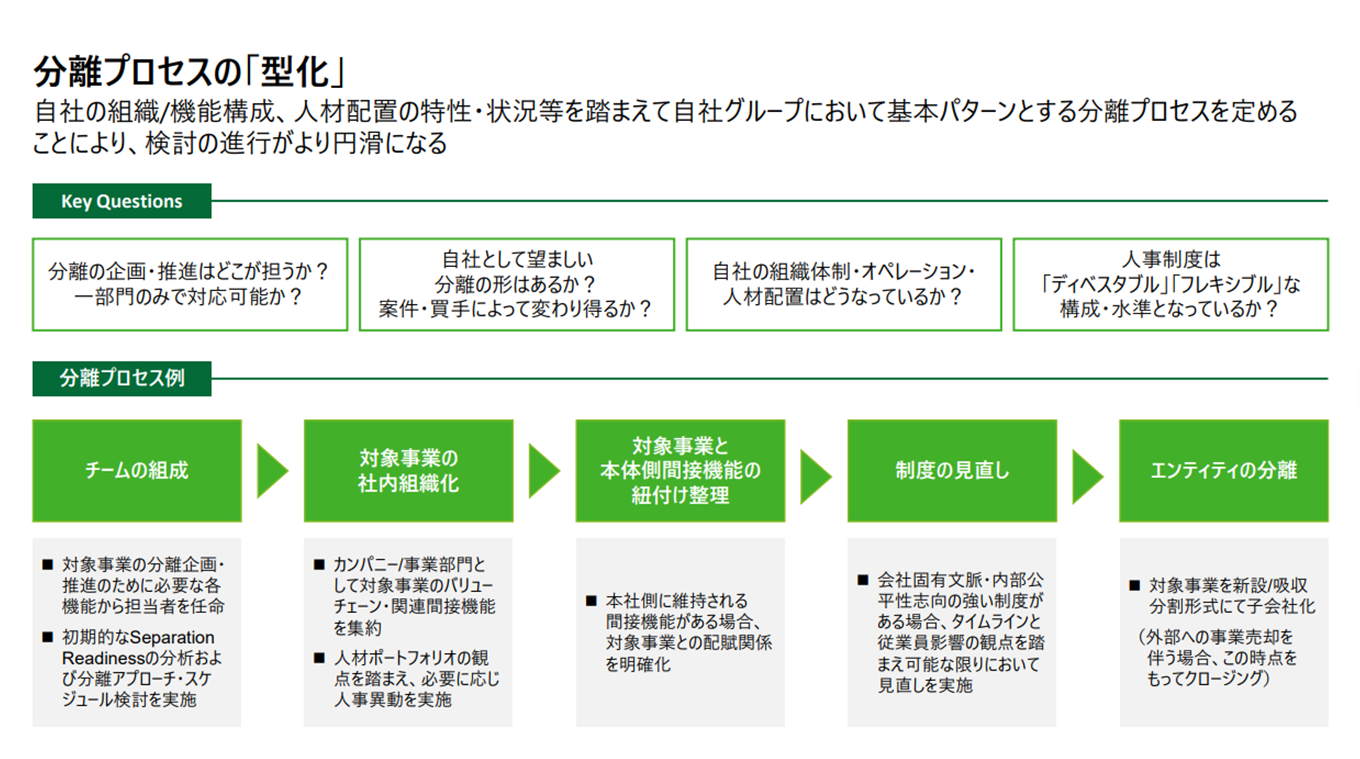

「③ 分離プロセスの『型化』」について、自社の組織や機能構成、人材配置の状況などを踏まえた、自社グループにおける分離プロセスのガイドラインの制定・型化を進めることも重要です。とくに法律で定められている領域の型化のハードルは決して高くはないはず。分離プロセスの型化により、分離に係る手間・工数の削減を見込むことができます。

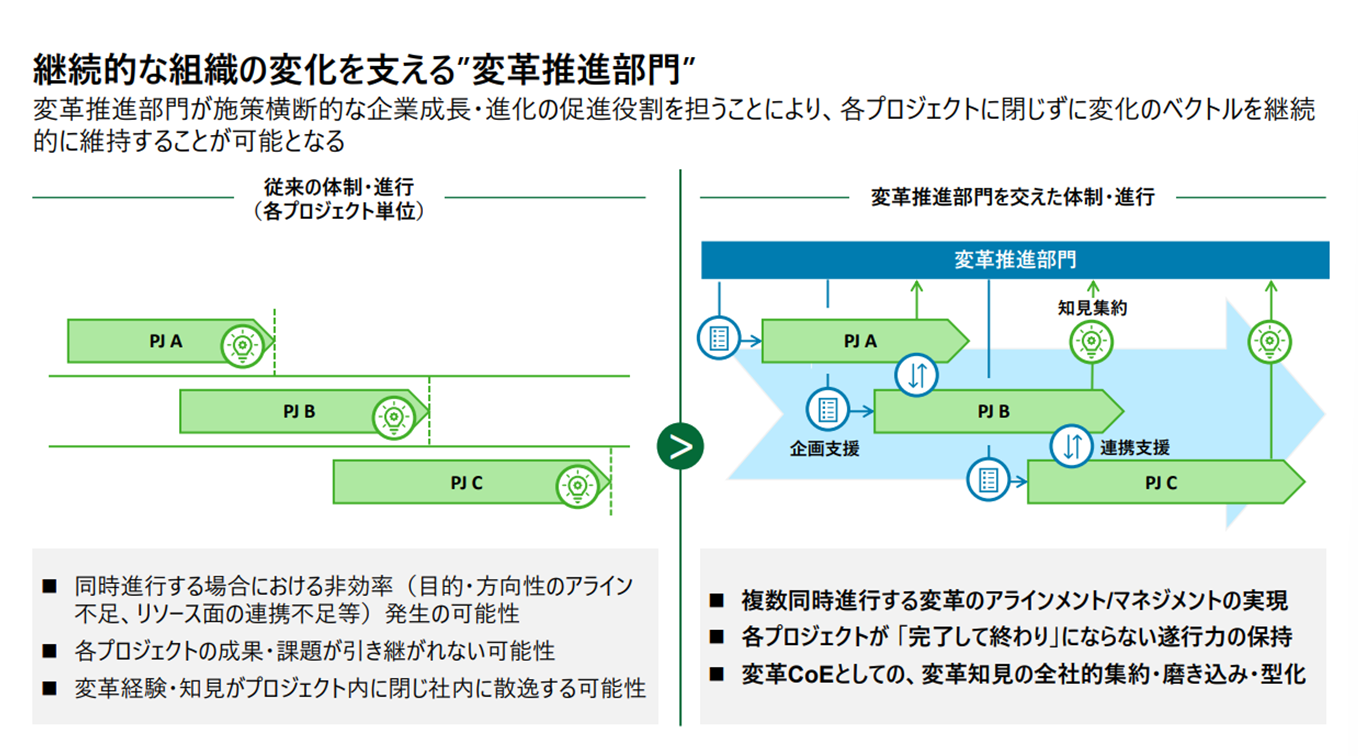

「④ 継続的な組織の変化を支える“変革推進部門”の設置」について、事業ポートフォリオの再編にあたっては、再編プロジェクト毎にチームを組成し直している企業も少なくないはず。そのような企業においては「変革推進部門」の設置も有効です。同部門を設置して各プロジェクトの知見を随時集約することで、蓄積したその知見を次の再編プロジェクトに活かすことができます。実際に海外の先進的な企業ではその有用性に着目し、既に変革推進部門を設置しています。とくに定常的に事業ポートフォリオ再編を実施する予定の企業は、同部門の設置を検討してみてはいかがでしょうか。

このように事業ポートフォリオ再編はいかに日本型組織・人事管理が抱えがちな足かせを外し、これら価値創出実現の要諦を押さえるかがポイントになります。