鍵となる健康寿命の延伸

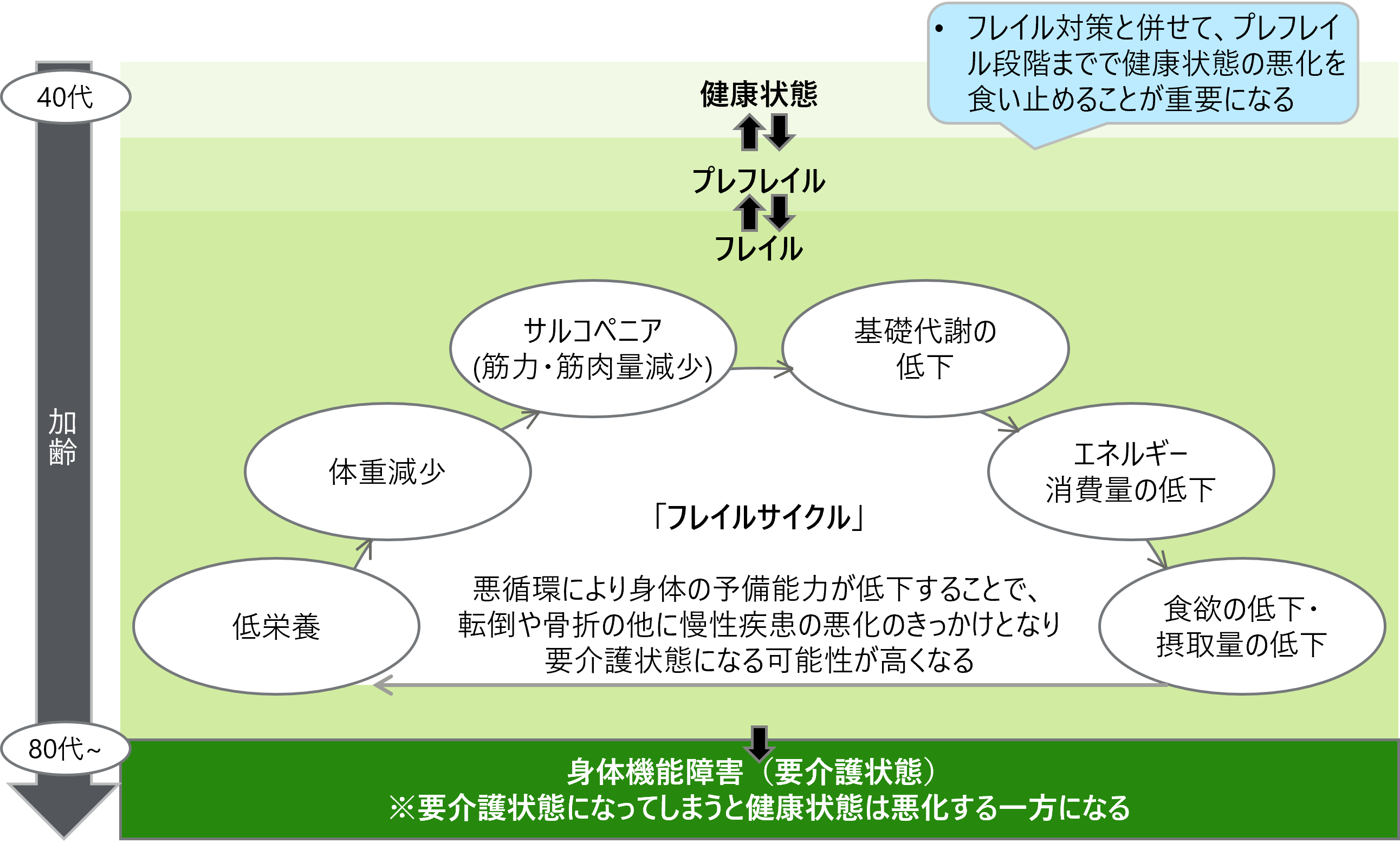

要介護者の増加を防ぐこと、すなわち健康寿命をいかに延ばすかを考えるとき、それを阻むものとして、高齢者特有のフレイルや認知症リスクが挙げられます。フレイルとは、加齢とともに体や心の働き、社会的なつながりなどが弱くなった状態のことを指します。高齢者特有というと、公的年金の支給開始年齢である65歳や医療保険制度で後期高齢者と分類される75歳以上を思い浮かべる人が多いと思いますが、筋力の衰えなどは40歳前後からすでに始まっています。一度要介護状態になると健康な状態に戻ることは困難とされており(図1)、また世の中を見回しても、残念ながら認知症の根本治療が期待できる新薬や、劇的にフレイルの症状を改善できるような特効薬の臨床開発に今はまだ大きな進展は見られません。私たちが何よりもまず知らなければならないことは、自発的なフレイル予防や認知症予防への取り組みが、超高齢社会を超える世界に類を見ない社会を迎える我が国にとっての頼みの綱だということなのです。

出所:Xue QL, Bandeen-Roche K, Varadhan R, Zhou J, Fried LP. Initial manifestations of frailty criteria and the development of frailty phenotype in the Women's Health and Aging Study II. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2008 Sep;63(9):984-90よりデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社作成

介護予防が高齢者本人と家族にもたらすもの

要介護状態に移行した場合には、本人はもとより家族への負担が大きいことは言うまでもありません。また近年ではヤングケアラーや老老介護の問題や、職場での仕事と介護の両立支援の実効性の問題も浮き彫りになっています。2015年時点の調査によると、認知症の医療や介護に掛かる費用は、約14.5兆円規模といわれており、認知症の患者数が約700万人に増えるとされる2025年には、実際に掛かる医療費や介護費に加え、家族が無償でしている介護の費用や、介護のために働けない経済的損失なども含んだ社会的費用は年間20兆円近くまで膨れ上がると示唆されています(*1)。

介護予防によって高齢者本人の健康寿命を5年、10年延ばすことができれば、家族が励みたい活動に時間を充てることができ、あらかじめサポートする心構えがあればウェルビーイングの実現にもつながります。

*1:厚生労働科学研究の共同研究グループら「2014年度認知症社会的コスト総括分担報告書」2015年3月

社会的要請を受けて、介護予防を行政も積極的に後押し

国内の75歳以上人口は2030年には2,288万人にまで達し、介護費については、2040年度には25.8兆円と、2018年度の10.7兆円の2.4倍程度になると推計されており、今後も増加傾向が続くと見られます(*2)。介護費を含む社会保障費の適正化は依然として待ったなしの状態であり、行政内でも費用対効果が見込める介護予防に取り組むことの機運が高まっています。

国が主導する介護予防関連事業のあらまし

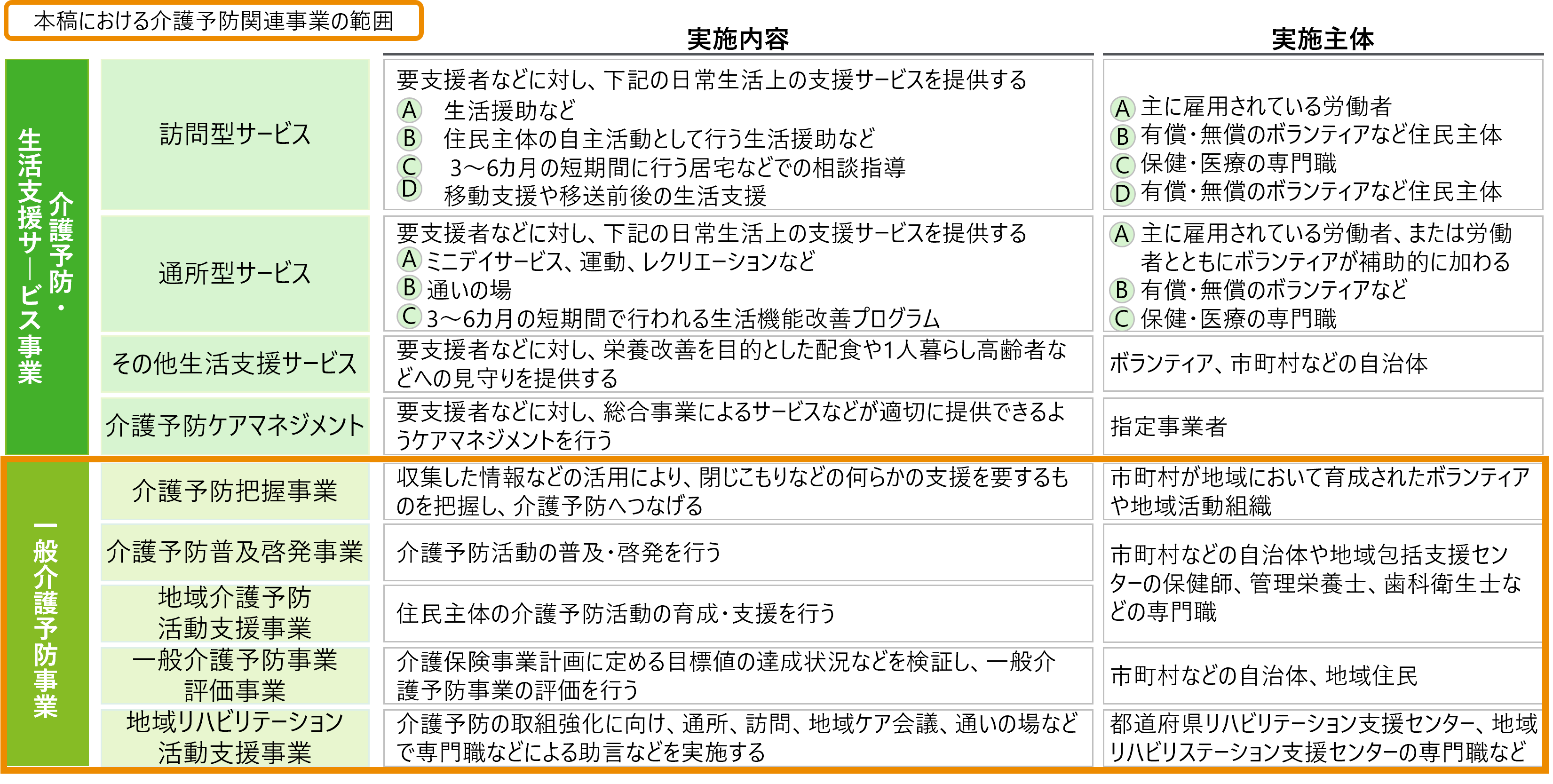

そもそも介護保険制度では、65歳以上の高齢者について、市区町村が窓口となり、高齢者本人の生活・健康状況やサービス利用の意向を聴取したうえで「要介護認定者」「介護予防・生活支援サービス事業対象者」「一般介護予防対象者」なのかを振り分けます。

このうち一般介護予防事業は、要介護認定を受けていない高齢者向けに2015年の介護保険法改正により創設された制度で、介護予防教室・通いの場や心身の衰弱防止を目的とする活動が軸足となっています(表1)。

出所:厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン(概要)」よりデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社作成

もう1つの軸は、介護予防事業の評価・改善で、2018年以降は保険者機能強化推進交付金制度を通じて、効果的な介護予防を実践した自治体に対しインセンティブを付与する取り組みも始まっています。

通いの場の運営概況

行政の働きかけは介護予防活動の支援・評価が中心であり、実際の介護予防活動は地域住民等が運営する「通いの場」や自助的な健康増進サービスの活用に委ねられている状態です。

通いの場とは、高齢者をはじめ地域住民が、他者とのつながりの中で主体的に取り組む、フレイルや認知症予防などを目的とした多様な活動を行う場です。具体的には、健康体操教室や演奏会、茶話会など比較的小規模なコミュニティを想像するとよいでしょう。このうち行政では、市区町村により介護予防に資すると判断され、かつ運営主体が住民であり、月1回以上の活動実績がある通いの場を集計・把握しています。

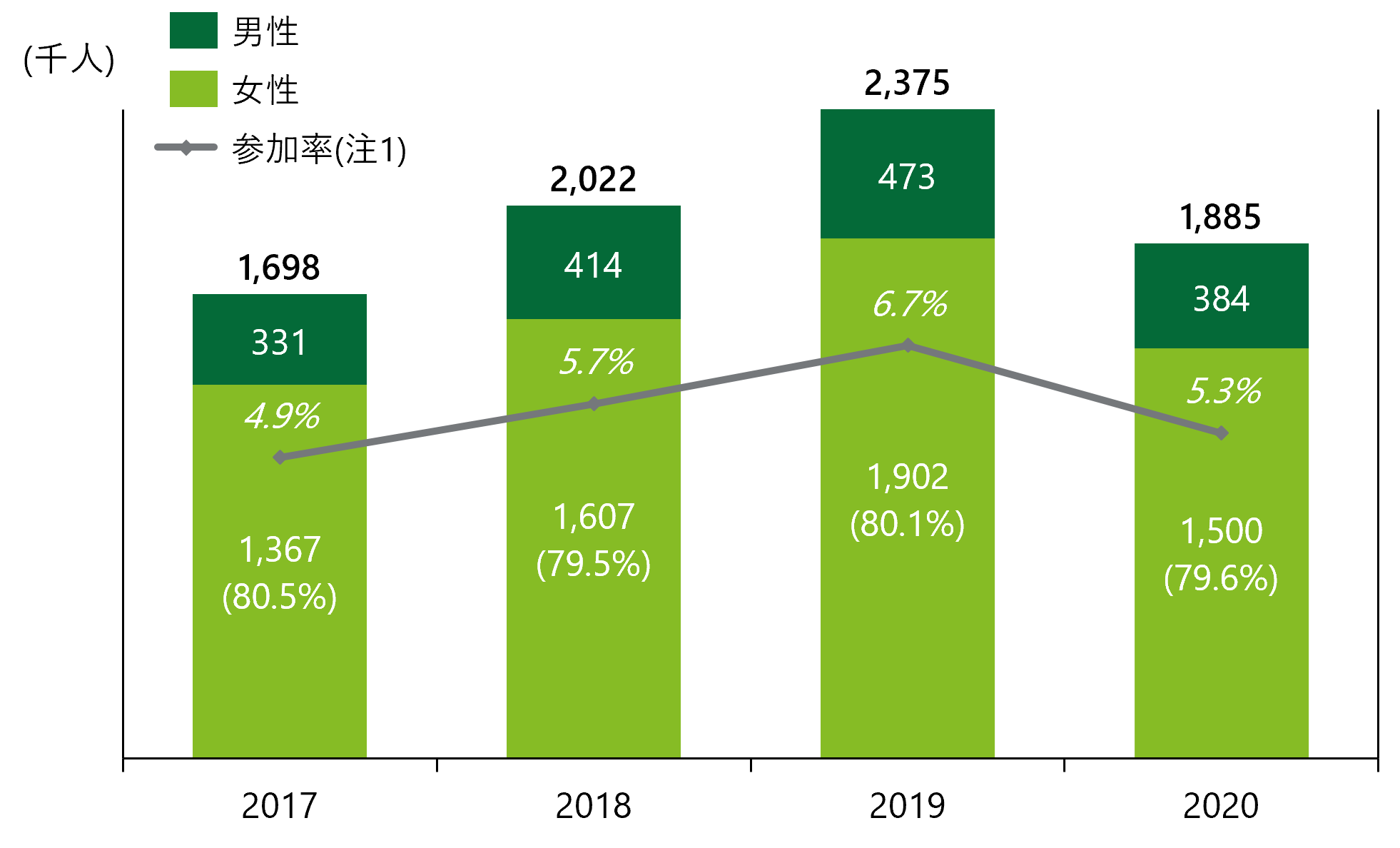

通いの場の利用者は全国2百万人前後で推移しており、参加率は増加基調であるものの、高齢者のうちわずか5%前後と低くとどまっている状況です(図2)。政府は2025年度末までに参加率を8%程度にまで引き上げることを目標にしていますが、社会参加に無関心な層を揺り動かすだけの影響力はいまだ見られません。また特徴的なのが、通いの場の利用者の約8割が女性であることです。今後はいかに男性高齢者を確保するかが重要になってくるでしょう。

注1:通いの場への参加率は、「65歳以上の通いの場への参加者実人数」に「65歳以上の第1号被保険者数高齢者数」を除して算定

注2:男女別の通いの場への参加者構成は、「1箇所、1回あたりの参加者実人数」を基準とした場合の男女別の構成比を採用

出所:厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業(地域支援事業)の実施状況に関する調査結果」よりデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社作成

*2:厚生労働省第28回社会保障審議会「今後の社会保障改革について2040年を見据えて」

シニア向け介護予防サービスの現状

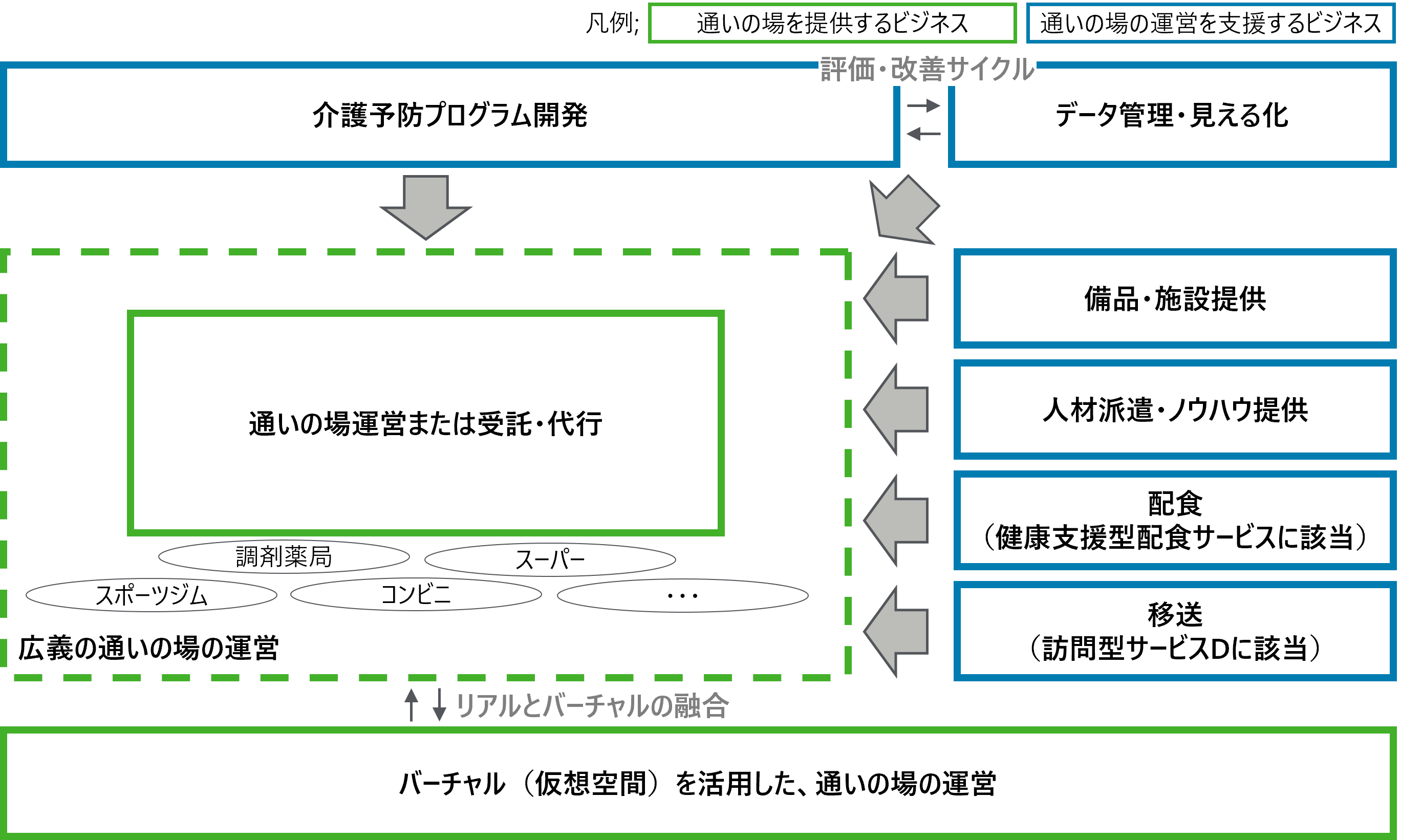

介護予防の取り組みが進む中、介護予防に着目したシニア向けビジネスも近年盛り上がりを見せており、新規参入する企業数も増えてきました。実際に介護予防市場も徐々に顕在化しつつあり、データ管理・見える化のためのソリューションや、オンライン通いの場アプリを提供する形で、行政における一般介護予防事業に参画する事業者や通いの場の運営をサポートする事業者が現れています。

また特筆すべきなのが、自治体独自・民間企業ごとの取り組みとして、地域住民とのコミュニケーション・ポイントを設け、実質的に通いの場の役割を担うケースです。図3に示す「広義の通いの場」を指します。特に、スポーツジムや調剤薬局、コンビニ、スーパーなど地域住民との距離が近い業種を中心に、地域共創を目指す中で参入する事例が多く見られます。

出所:デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社作成

介護予防市場の持つポテンシャル

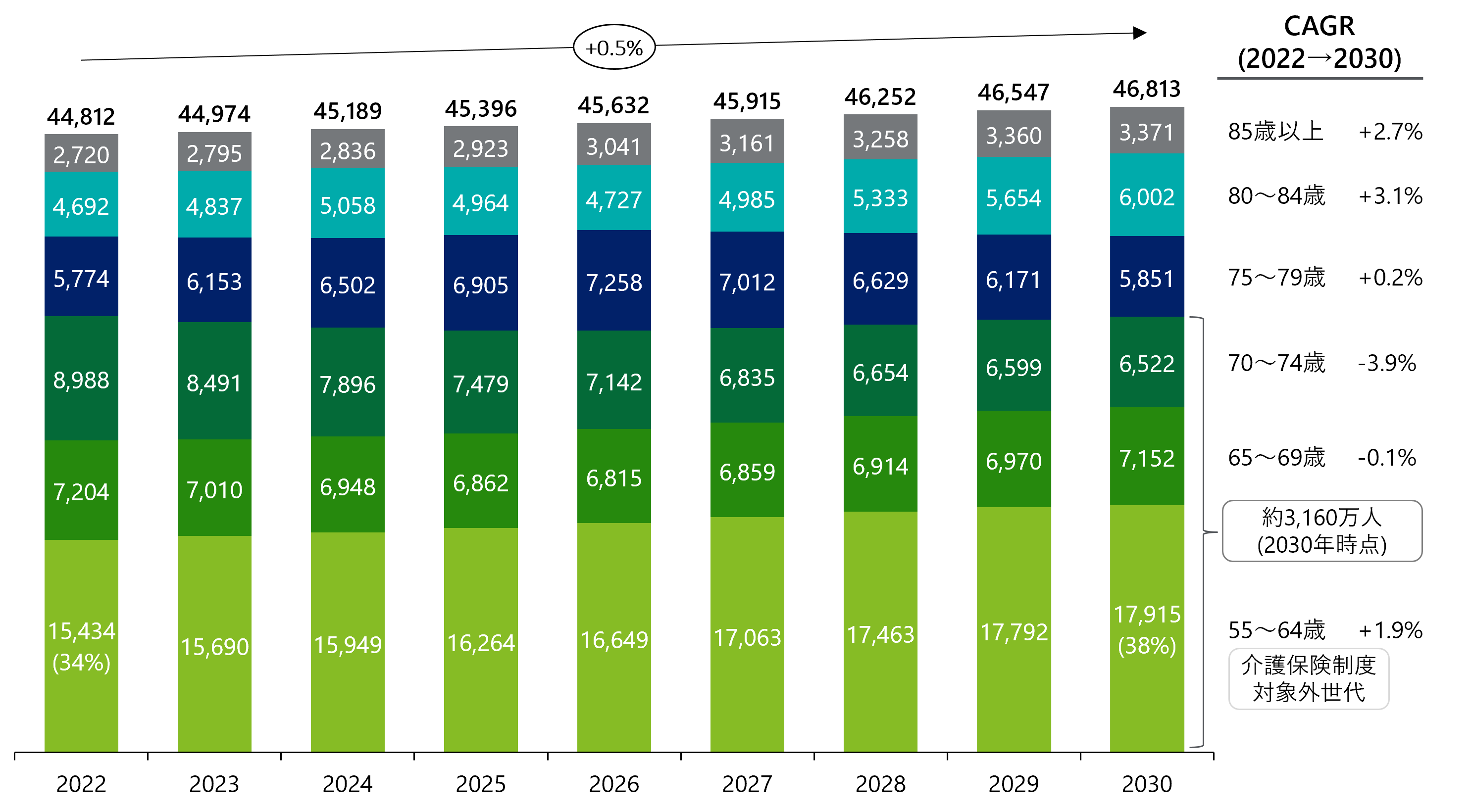

行政による介護予防関連事業は、介護保険制度の第1号被保険者である65歳以上を対象としているため、実は55~64歳の人たちは、健康不安・フレイルリスクを抱えながらも十分な介護予防サービスを享受できていない状況です。2030年において、55~64歳と65~74歳(要介護認定者を除く前期高齢者)の合計人口は約3,160万人にのぼると(図4)推計されています。その層が10年後にはシニアビジネスの核となる消費者であるため、介護予防市場は格好の実証フィールドであるといえると同時に、企業の製品・ソリューションのブランド周知にも役立つと考えられます。

出所:国立社会保障・人口問題研究所(平成29年予測)、厚生労働省「介護保険事業状況報告(令和2年度)」よりデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社作成

比較的若くて健康なうちからフレイルや認知症予防を行う意識が社会全体で醸成され、民間企業による新たな介護予防サービスが次々に生まれるかどうかが鍵になるといえるでしょう。

行政側・民間側それぞれにおける介護予防の取り組み概況を解説してきました。現状は行政側・民間側それぞれにおいて独立した事業・ビジネスがあり、介護予防に資する何らかのデータは整備されているものの、全体として連関しておらず、真に介護予防に資するエビデンスが確保されていない状態です。

中編では、介護予防の更なる発展のために克服すべき課題と解決の糸口について解説いたします。