COVID-19の影響で地域のクリニックの重要性があらためて認識されています。地域医療を担う重要な機関でありながら、国の医療費削減、事業承継、過疎地域の対応など様々な課題を抱えておりクリニック経営者を常に悩ませています。

現状を打破するアイディアは時に異業種からもたらされることがあります。今回は「楽しめる待合室」を武器に新しいプライマリケアビジネスを模索する一般社団法人クレイドル代表理事の田淵英人氏、アンド・パークより竹林陽一氏、クリニックパークからは日下琢雅氏をお招きして、現在の地域医療課題とポストコロナにおけるクリニック経営の在り方についてお聞きしました。(聞き手:編集部 毛利俊介)

目次

田淵 英人氏

一般社団法人クレイドル

代表理事

1996年保育事業開始、2001年ビーフェア株式会社設立。民間企業の保育園参入の黎明期を支える。以降、都内に保育施設を展開。2014年M&Aによりビーフェア全株式を譲渡、同年退社。産前・産後ケアが子育て支援のもう一つの重要な柱になると考え、2017年一般社団法人クレイドル設立。

竹林 陽一氏

アンド・パーク

CEO

東京大学工学部化学生命工学科卒業、コロンビア大学大学院博士課程中退 (分子生物学、M.S.取得)。モルガン・スタンレー、イオンモール、ゴールドマン・サックスにて、不動産の証券化・流動化・一般財務・ヘッジファンド戦略の金融商品開発などに従事。その後、農業ベンチャーCFOを経て現職。

日下 琢雅氏

一般社団法人クレイドル クリニックパーク久米川

院長

2004年名古屋市立大学医学部卒業後、沖縄県立南部医療センター、名古屋大学医学部付属病院、ハーバード大学医学部マサチューセッツ総合病院、東京医科歯科大学医学部附属病院に勤務。2022年3月より現職。医師、医学博士、日本救急医学会救急科専門医、日本集中治療医学会集中治療専門医、日本DMAT隊員。

現代医療の課題を解決するため異業種の専門家たちが集合

――保育事業などを運営していた実業家の田淵さんと、金融業とアート業界に強い竹林さん、そして救命救急医の日下さんという一見何も接点がなさそうな3人が、どうしてこの次世代クリニック事業を始めることになったのでしょうか?

田淵

もともと私は保育施設事業の会社を運営してきましたが、妻(鶴野ゆか氏:現代アートギャラリーディレクター)の出産を機に産前産後ケアの重要性に気付き子育て支援事業を立ち上げました。いかに親子をサポートするかを考える中で現在の病院やクリニックの課題が目に付くようになり、何とか改善できないかと考えて「社会的健康」というキーワードで医療を捉え直した時、クリニックの在り方を変えることで様々な課題が解決できると思うようになりました。

社会的健康というのは肉体的でなく精神的社会的にも健康な状態を指します。それを実現するにはクリニックを「硬い椅子に座って長時間待つ、病気になったら行く場所」から「普段から来ても楽しい、病気にならない場所」に変える必要があり、まずは画期的な待合室を持つクリニックを作ることにしました。竹林さんは妻のアート業界の知人でビジネスにも医療にも詳しいということを知り、この事業のビジネス面を支えていただくために参画してもらいました。

竹林

私は分子生物学を学ぶために渡米した過去はありますが、いわゆる医療に関わる方向性は描いていませんでしたし、そこに到達すべく働きかけてきたわけでもありません。ただ、多様な領域を横断して、自分なりの生き方を追求していると、これまで全く別の領域として脳内で片付けていた分野が、ふと気付くと隣にあるのが良いのではと気付かされることが増えてきた、時代もそういう方向に進んでいると感じるようになってきました。

「医療」そのものの本質的な価値は、疾患で困っている方々の症状を改善していくことですが、今や対象とすべきはそこに限らず、健常者がいかに健常でいられるかという時代だと認識していますし、経営そのものやDXなどを考慮すると、金融およびベンチャー業界での知見も必要なリテラシーであり、さらに豊かさやストレス軽減、社会的健康にも目を向けると、私が携わってきた農業やアートも決して交差しない分野ではないということが見えてきました。そこに、面白さを感じ始めています。

日下

医師になって10年前後経過した辺りから、救急医療で働きながら多くの患者さんと出会う中で、この現場に携わり続けることは本当に患者さんが抱える問題の根本的解決になるのだろうかと思い始めるようになりました。繰り返し同じ問題で病院へ搬送されて来る患者さんを治療しながら、彼らの背景に足りていないものは何かと考えるようになったのです。

一旦臨床を離れ、研究目的で2019年の夏頃までしばらくボストン(米国)に滞在していたのですが、そこで出会う医師や研究者、企業や行政の方々には、俯瞰的な視点から世界が直面している問題を解決したいという人が多く、刺激になりました。留学を終えて日本に戻りCOVID‐19のパンデミックにおける集中治療にも携わる中で、もう少し別のアプローチから患者さんのためになること、世の中の重症患者さんの絶対数を減らすことはできないだろうかと考え、大学や総合病院以外の場所で自分にできることを探していました。そんな中、田淵さんと竹林さんが作り始めているクリニックと偶然出会い、関わり始めることになりました。

――このようなウェルビーイング的な取り組みはビジネスとして採算が合わない印象がありますが、この事業はビジネス的には魅力があるのでしょうか。

竹林

ウェルビーイングの切り口のみで取り組んだり、待合室単体で採算を合わせたりするのは容易ではないと認識しています。また、医療やウェルビーイングに対する意識を社会レベルで変えていく必要があります。独立採算で収益を実現していく道筋だけではなく、既存の医療事業を転換するきっかけを作り、新しい医療事業へとつなげていくことを、既存の医療事業とともに実現していくことが、現実的かつ重要だと考えています。つまり、スキームそのものに新規性があるのだといえます。

――診療報酬の抑制やクリニック間での競争激化に加えコロナ禍による受診控えによって経営の厳しさが増す中、このような取り組みはクリニックの経営者にどう受け止められていますか。

田淵

様々な方に事業内容をご説明してきた中で、まず代表の私が医師でないことと、治療のためだけの医療機関から病気を作らない医療機関への転換が必要だ、という考え方に戸惑っておられました。コロナや、高齢化・人口減少などを背景にした地域クリニックの在り方が問われている現状は理解しつつも、DX化や予防への取り組みなど、医療機関としてのアップデートついては、正直やりたく無いというのが本音のようです。

一方で比較的若手の医師や医療界以外の経営者層には共感していただける方が多く、これまでの無機質な待合室を、居心地が良く楽しい時間を過ごせるカフェや、診療時間外にはワークスペースのように使用できる空間へ転換することは、少なからず新鮮に受け止められている印象を受けます。

日下

経営に関しては素人同然ですので、お2人の考えや経験を参考にさせてもらいながら、病院の玄関口であり社会の抱える問題に比較的共鳴しやすい救急医療という、自分の専門性としての視点を生かした取り組みを、少しずつですが同時多発的に進めています。予防医療はどちらかといえば使い古された概念であると思っていたのですが、実は技術の進化で再び脚光を浴びている領域でもあり、新しい方法とリンクさせることで患者さんにとってメリットの大きな面白いムーブメントになっていくのではと予想しています。

それにしても、お2人を含めた素晴らしい方々とお仕事できているからそう感じるのかもしれませんが、様々な決済のスピード感、動いているバジェットの大きさ、関わる企業・行政の規模、そのどれもが新鮮でエキサイティングです。

クリニックの生き残りに必要な要素

――医療需要は2025~30年でピークアウトするといわれています。多くの医療施設の統廃合が予想されますが中小のクリニックが生き残るために必要なものはなんでしょうか。

田淵

地域医療の世界では、他業界と同様、開業医師の高齢化 (50%以上が60歳以上、内20%が70歳以上)により廃業・閉業の増加が見込まれています。単に後継ぎがいれば良いという話ではなく、需要が減る中で経営を成り立たせるのはこれまで以上に難しくなります。国の医療費削減方針を受けて予防医療や未病へのアプローチに取り組んだり、今後普及が予想されるオンライン診療に対応したりするなど、患者や地域住民の目線で診療方法をアップデートしていけるかが重要です。言い換えれば、守られた聖域ではなく、ある程度の競争で生き残るに足る、必要な手立てを講じられる経営手腕と、医療およびコミュニケーションの能力に長けた医師、ナースや事務スタッフの確保が条件となると思います。

――当社ではM&Aのマッチングプラットフォーム(M&Aプラス)を運営していますが、確かに医療機関のM&A希望が多く、事業承継のニーズの高まりを感じます。日下先生はクリニックの院長として必要と思うことはありますか。

日下

医学部時代に、消滅してしまいそうだった大学の学園祭を「医楽」というテーマでなんとか復活させたことがあります。医学ではなく医楽――医学や医療も無機質ではなく音楽のように人々の心や身体に潤いを与える学問や仕事になれば良いなという思いを込めました。教授達からは失笑を買いましたけどね。

私は、医療はマイナスを0に近付ける職業だと思っています。辛い思いをされている患者さんを病気になる前の状態にできるだけ戻して社会に復帰していただくのが大前提で、以前より良い状態に持っていくことは本質的にやり過ぎ感があるのでは、おこがましいことなのではと感じていました。一方、アートや音楽はプラス方向へのベクトルを持つ分野の仕事だと思っています。時に落ち込んで力を無くしている人ですら、それらに触れることで生きていく力を得たり、まったく新しいイキイキとした自分になれたりすることもあります。医療と芸術、元々は1つであったこの2つの領域を、現代社会に当てはまるようなテイストで適切に再融合させることが、これからのクリニック経営のキーになるのではと信じています。

地域医療に求められる最新技術と信頼感のバランス

――これから日本の地域医療体制とクリニックビジネスはどうなっていくと思いますか。

竹林

高齢化が進行することを想定すると、オンライン診療や訪問診療のような形態がシェアを広げると考えられます。処方箋も電子化され、薬も自宅まで配送されるのが一般的になり得ます。エリアビジネスとしての特性を脱却する可能性が高いとも考えています。スマートホンやスマートウォッチなどのウェアラブルデバイスを通じたデータの取得を基に、医師またはアプリで生活習慣などを改善していく流れが広まるでしょう。診断には、AI技術がより大きな役割を担うことになり、こうしたプラットフォームが提供されていく可能性もあります。

また、体内に薬を取り込むことで症状を改善するこれまでの医療だけではなく、五感に対する“情報”を通じてウェルビーイングを醸成する「情報医療」も取り入れられていくかもしれません。美術館での鑑賞を処方したり (カナダやベルギーで事例あり。また、米国東海岸のイエール大学などのメディカルスクールでは医師向けの絵画鑑賞プログラムも活用され、診断能力と患者とのコミュニケーション能力の向上がデータとして出ている)、高周波の音源環境で書籍を手に取る空間が、医療的・科学的根拠の基で推奨されたりすることが一般化されるかもしれません。

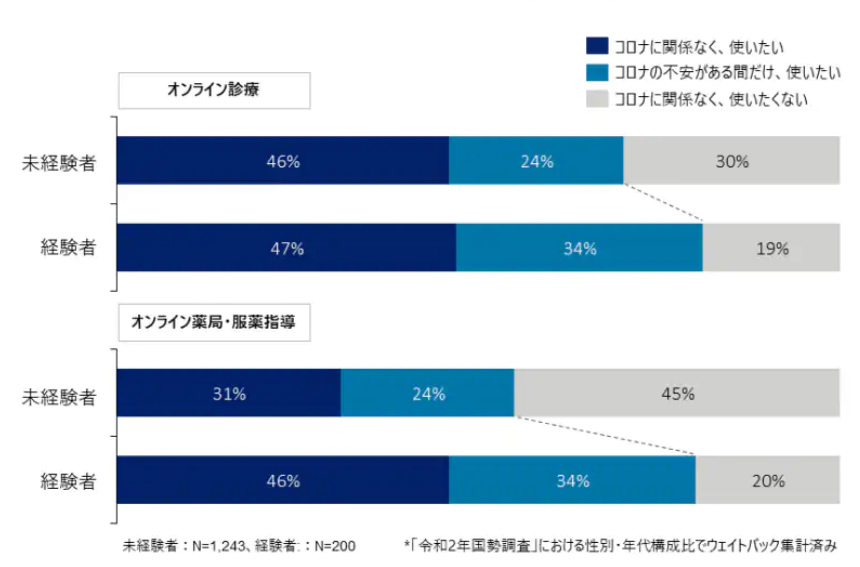

出所:デロイト トーマツグループ、オンライン診療や薬局によるオンライン服薬指導の認知・利用状況に関する調査結果、2022年12月16日

田淵

一方で、効率性や合理性のみを追求せず、触れ合うことやコミュニティに帰属する価値を提供できることの重要性も増すと思っています。患者の目線で考えた時、ただ最新技術が導入されていて便利というだけでなく、自分と地域社会を包括的に見守ってくれる医療機関こそ信頼されるはずです。私たちはそういったクリニックを増やしていくサポートをしていきたいと思っています。