コロナ禍を克服する欧米スポーツ界。対照的な日本(後編)

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

スポーツビジネスグループ

太田 和彦

前編では欧米スポーツ界のコロナ禍を通じた変化を見てきたが、後編では日本スポーツ界の変化を見ていきたい。

目次

入場者数の推移に見る日本スポーツ界の今

前編での議論の通り、MLBや欧州サッカーリーグにおいては、100年前のスペイン風邪禍の際に起きたことを繰り返すように、入場者数制限が無くなると同時に観客がスタジアムへ回帰し、一部"超回復"の様子も見えている。翻って日本はどうだろうか。結論から述べると、残念ながら欧米とは異なり、日本では入場者数制限が解かれた後も、現状ではコロナ禍前の水準には戻っていない。

プロ野球

出所:デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社作成

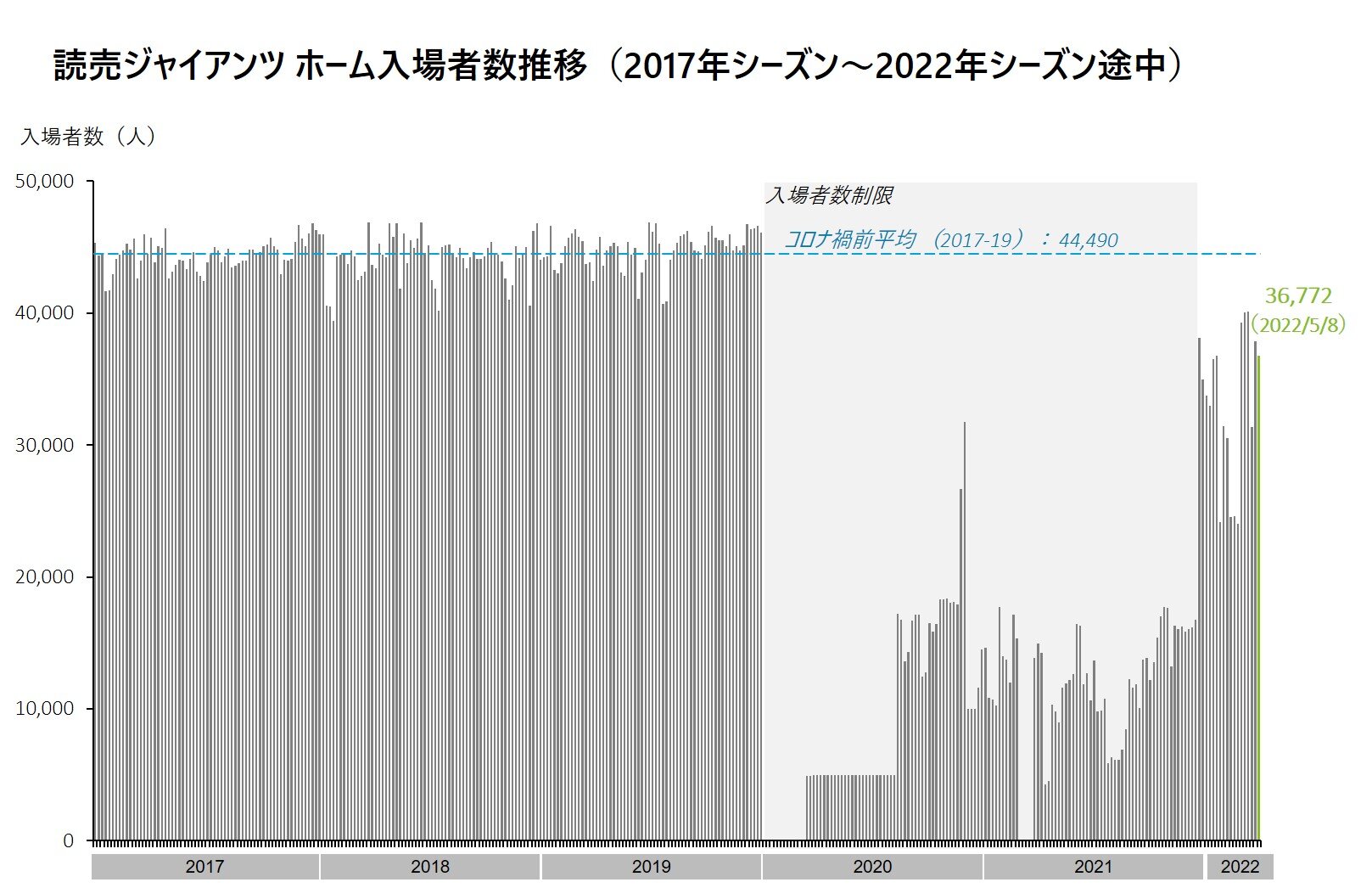

図6はプロ野球・読売ジャイアンツのホーム入場者数推移である。コロナ禍前2017年シーズン~2019年シーズンに44,490人を数えていた平均入場者数は、今シーズン入場者数制限が解かれた後も当時の水準には回復していない。

Jリーグ

出所:デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社作成

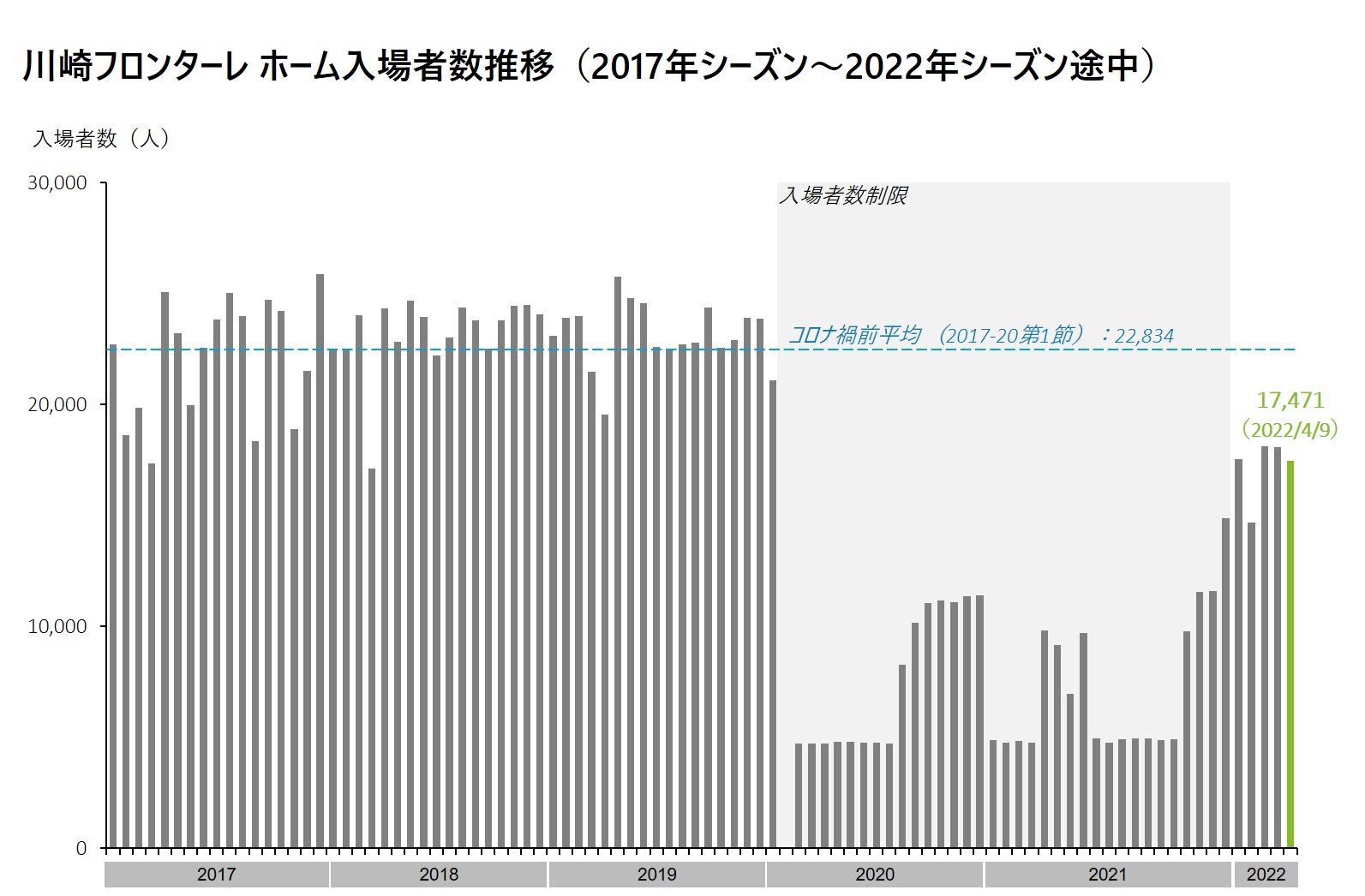

図7はJリーグ・川崎フロンターレの入場者数推移である。読売ジャイアンツと同様に今期から入場者数制限が解除されたにも関わらず、入場者数はコロナ禍前平均には及んでいない。なお、読売ジャイアンツ・川崎フロンターレ以外の他球団・クラブにおいても同様の傾向が確認できており、日本スポーツ界共通の現象であると考えられる。

なぜ日本では観客が戻らないのか

なぜ日本では欧米と異なり、スタジアムに観客が戻り切っていないのだろうか。まず考えられるのは、新型コロナウイルスに対する国民の間での警戒感の違いである。日本では諸外国と異なり、外出する人々のほぼ100%がマスク着用を続けているなど、ワクチン接種が進んだ後やオミクロン株の重症化しづらい特性が明らかになった後も、高い警戒感が保たれ続けている。しかし、G7の中でも日本と並んで極めて厳しいコロナ規制を敷いていたドイツでも入場者数制限が撤廃されると共にコロナ禍前水準に回復していることや、当の日本でも2022年のゴールデンウィークには多くの行楽地への来訪者数がコロナ禍前水準まで戻ったことを踏まえると、警戒感の高さだけで説明するのは難しい。

すると浮上するのが、興行上、ファンにコロナ禍前と同等の満足度が提供できていない可能性である。入場者数制限が撤廃されたのは日本も欧米も同様だが、1つだけ異なるものがある。それは、声出し応援の可否である。欧米では制限が無く、観客の大声援がスタジアムに響き渡っているのに対し、日本では依然として政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」にて「大声を出すこと」が規制されており、基本的に手拍子による応援しか許されていない(なお、同指針においては、大声の具体例として「スポーツイベントにおいて、反復・継続的に行われる応援歌の合唱」と明記されている)。

日本国内では声出し応援が規制されている一方、サッカーのワールドカップアジア最終予選やAFCアジアチャンピオンズリーグなど、海外にて行われる国際試合においては開催国の方針に基づき声出し応援が認められているケースが多い。そのため、日本からの出場選手たちに対しては、国内のホーム試合では声援が皆無である一方、海外でのアウェー試合の場では駆け付けた日本人ファンたちによる声援が聞こえるという逆転現象が起きており、異常と言わざるを得ない。

興行スポーツにおいては、ファンは単に競技そのものだけを観に来るのではなく、応援を含めた一体感や迫力溢れる雰囲気を味わったり、自ら声援を上げて選手たちの後押しをしたりするために、スタジアムに訪れる。つまり、声出し応援の規制が続く限り、コロナ禍前と同等の価値をファンに提供することはできず、それがスタジアムへ観客が戻り切っていない現状の一因と推察されるのである。この点については、2022年3月に新たに就任したJリーグの野々村芳和チェアマンも、「ピッチでの選手の頑張り、良いスタジアム、そしてサポーターの応援の3つが合わさってサッカーという1つの作品となる」と再三述べており、いつまでも変わらない規制に危機感を抱いたJリーグでは2022年6月よりスタジアムに応援エリアを設けて声出し応援を段階的に再開する方針を表明した。ただし、上記の政府方針では、声出し応援を認める場合は、入場者数はスタジアム収容人数の50%または5,000人の大きい方に抑えなければならないとされているため、クラブは声出し応援と入場者数との間のトレードオフに直面することとなる。集客力の高いクラブほど、声出し応援と引き換えに多額の入場料収入を諦めなければならず、ハードルは高い。抜本的な解決には政府方針の転換が欠かせないのである。

機はここにある

出所:デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社作成

興行スポーツにおいては、"満員のスタジアム"をつくりあげることが最も基本的な目標となる(図8)。スタンドが埋まることでその試合の入場料収入や飲食/物販収入が上がることはもちろんのこと、それによって魅力的な空気が醸成される。すると、注目度が高まり、スポンサーからの投資や試合中継の視聴者を引き付ける力が働く。その結果、リーグやクラブの収益力が向上すると、チーム強化や観戦環境改善への投資が進み、さらに魅力的な観戦体験の場が出来上がる。そしてそれがまた新たな観客を呼び込む...。このように、スポーツビジネスの好循環を回すための重要な起点となるからである。よって、日本スポーツ界の回復・発展のためには、スタジアムへの観客の回帰が欠かせない。

コロナ禍も3年目に入り、諸外国では社会が正常化しつつある。その中で、スタジアムにもコロナ禍前と同水準に入場者数が回復し、一部では"超回復"の様子も見えている。欧米では、過去2年間苦しんだスポーツ界が息を吹き返し、飛躍へと力強い一歩を踏み出したものといえるだろう。一方の日本スポーツ界もコロナ禍前は大きな成長を遂げていたことや、紆余曲折を経ながらも結果として2021年夏にはパンデミック下で初となる世界を巻き込む大規模大会を成功裡に完遂し、日本国民も大変な盛り上がりを見せたことを踏まえると、欧米各国と同様にコロナ禍のダメージから回復し、さらなる飛躍を遂げる大きな可能性を秘めていると見られる。ガラパゴス化した規制によって日本スポーツ界だけが回復・成長機会を逸するのは大きな損失となる。環境が整い、大きなポテンシャルが解き放たれることを切に願う。