トランプ大統領は第2次政権発足後、中国やカナダ、メキシコに対する追加関税、鉄鋼や自動車・部品などに対する品目別追加関税、幅広い国・地域に対する相互関税を続けざまに指示した。これまでのレポートで指摘した通り、トランプ大統領の通商政策は第1次政権以来、次の3種類のレジーム転換を伴っている。

(a). 「多国間」から「2国間」への転換

(b). 「市場開放」から「利益の奪還」(関税引き上げ)への転換

(c). 「通商と財政・金融政策の原則的な分離」から「通商・財政・安全保障政策の統合的な交渉」への転換

この転換は第2次政権では第1次政権時よりも急激に、かつ強力に進んでいる。特に、経済と安全保障の両面で覇権を争う中国だけではなく、同盟国や同志国も含め、幅広い国・地域に対し、一方的に「収奪された利益の奪還」という主張を突き付けてきたことが特徴である。

この主張に基づき、トランプ政権は2025年4月以降、自動車・部品への追加関税、全ての貿易相手国を対象とした相互関税を相次ぎ実施した。欧州連合(EU)や英国は反発し、米国以外の国・地域との連携強化を探る動きが始まっている。

欧州委員会のウルズラ・フォンデアライエン委員長は独紙の取材に「もはや我々が知っていた西側は存在しない」[i]と語り、欧州が米国と無条件に協調することは難しくなったことを示唆し、共通利益を持つ国々との連携強化に意欲を見せた。さらに、フォンデアライエン委員長はニュージーランドのクリストファー・ラクソン首相、シンガポールのローレンス・ウォン首相とそれぞれ会談し、「緊密な連携の可能性」を協議している[ii]。

英シンクタンクThe Purposeful Companyのウィル・ハットン共同議長は英紙への寄稿で、米国の破壊的通商政策に対抗するため、「ルールに基づく開かれた国際貿易・金融システムを維持しなければならない」[iii]と訴えた。ハットン氏はカナダや欧州連合(EU)に続く重要な連携相手として、日本や韓国を挙げている。

米国によるサプライチェーンや金融・貿易秩序の再構築によって、フレンドショアリング(「西側」の友好国連携)の弱体化は避けられず、EUや英国は「米国の影響力を軽減した経済圏」を固めることで激変に備えようとしている。

日本の対応

EUや英連邦が「脱米国依存」を視野に入れる一方、厳しい地政学環境にある日本は困難な舵取りを迫られる。日本と米国の間の安全保障同盟は代替困難であり、貿易、投資、技術交流を含めて米国との絆を維持することが引き続き、日本の外交戦略の基本路線になるだろう。

ただし、米国の政策変更が一過性のものと楽観はできない。日本にとっては、(米国とは別の)ルールに基づく開かれた経済圏を堅持し、拡充していくことも重要な政策課題になる。

新経済圏の拡充の焦点となるのが、CPTPP[iv]やRCEP(地域的な包括的経済連携協定)のような多国間のFTA(自由貿易協定)、EPA(経済連携協定)である。特に、日本が主導してきたCPTPPは日本が、戦略的価値を活用する余地が大きい。この協定を基軸にした対応が期待される。

CPTPPの概要

まず、TPP(環太平洋連携協定)から発展した現在のCPTPPの特徴について簡単に整理したい。

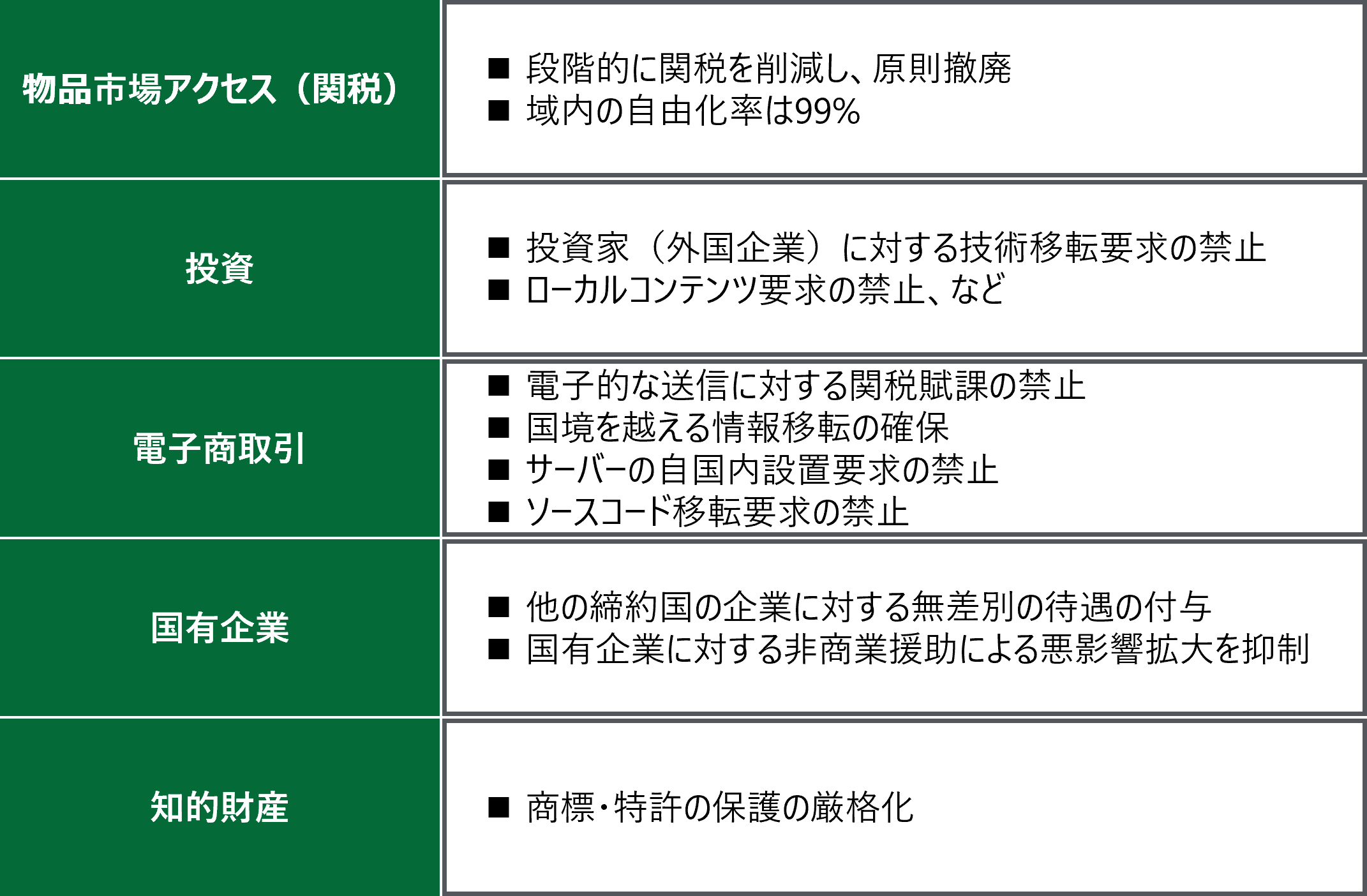

CPTPPは高水準の物品・サービス貿易の自由化を掲げたFTAである。締結国は原則として全品目の関税撤廃が求められ、域内の貿易自由化率は99%に達する。また、知的財産の保護、データ・ローカライゼーションやソースコード移転に関する要求の禁止などの先進的な措置が盛り込まれている。(図表1)

図表1 CPTPPの概要

(データソース)内閣官房資料[v]

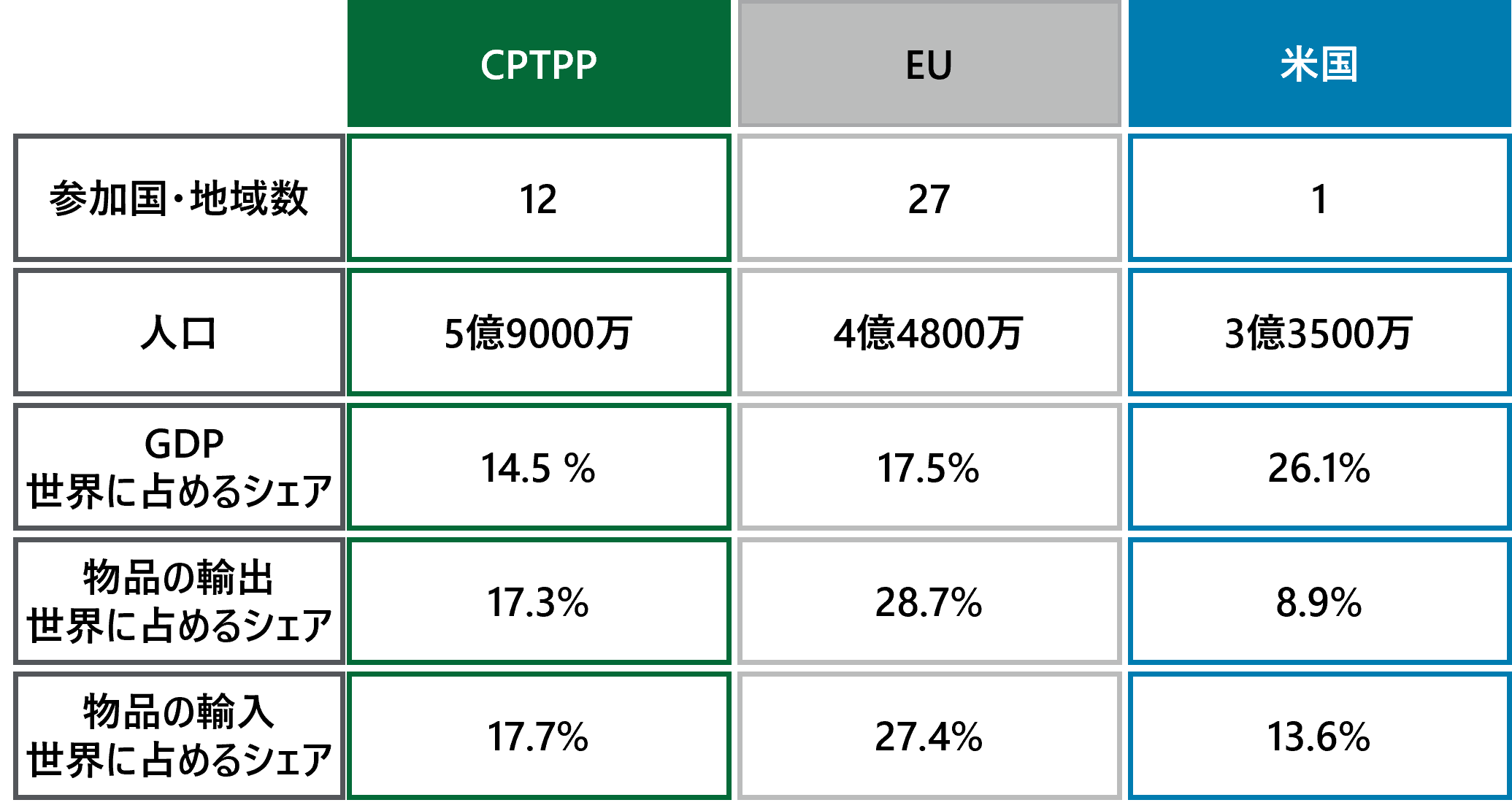

CPTPPは、2024年12月に英国が初めて新規に加入し、メンバーは12ヵ国に拡大した。域内人口はCPTPPが約5億9000万人、EUが約4億4800万人を擁する。世界の国内総生産(GDP)に占める割合はそれぞれ約15%と約18%で、両者が一体となれば、米国(26%)や中国(17%)を上回る経済圏になる。(図表2)

図表2 経済圏の比較

(データソース)世界銀行データベース(2023)[vi]

※EUは域内貿易を含む

日本にとっての戦略的価値

CPTPPは日本にとってどのような戦略的価値を持つのか。本稿では、

① 日本がリーダーシップを発揮してきた枠組みであること

② 経済安全保障上の意義が望めること

③ 英連邦と密接な関係があること

――この3点を提示する。

①日本のリーダーシップ

第一に、CPTPPは交渉から合意までの経緯によって、日本の存在感が極めて大きい多国間枠組みである。

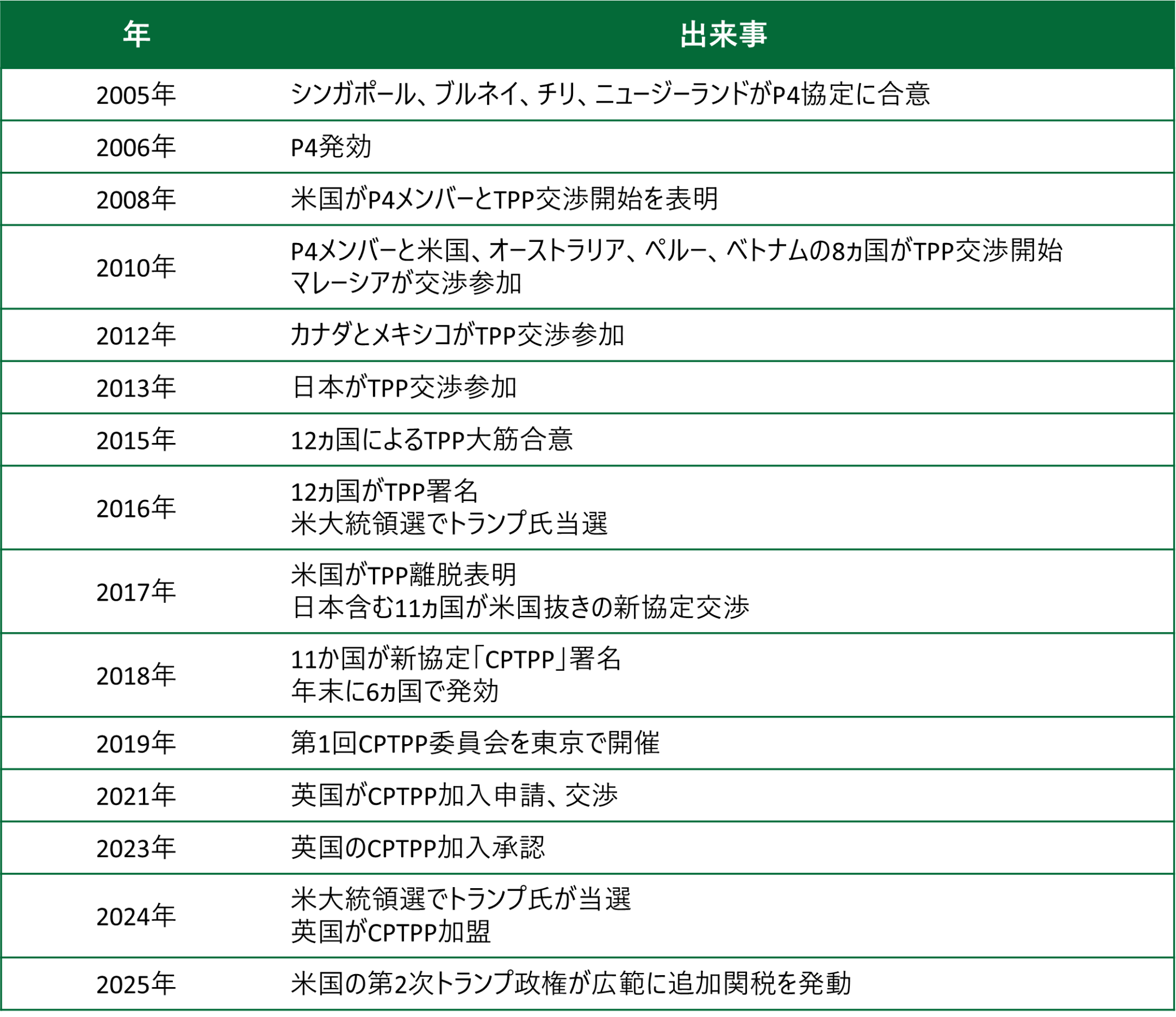

CPTPPはこれまで日本ではTPP(環太平洋連携協定)として知られてきた。その起源をさかのぼると、2005年にシンガポール、ブルネイ、チリ、ニュージーランドの4ヵ国が高水準の貿易自由化を掲げて合意したTrans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (TPSEP、通称「P4協定」)になる。このP4協定に対し、米国が2008年、アジア太平洋戦略の再定義を目的として合流の意向を表明。TPP交渉が始まり、2015年10月に日本を含む12ヵ国でTPPとして大筋合意に至った。

しかし、米国は2017年1月に第1次トランプ政権の下、TPP離脱を表明した。TPPは未発効のまま漂流する危機に陥ったが、日本が主導権を発揮して11ヵ国による交渉が始まった。最終的に11ヵ国は2018年3月、「包括的、先進的」という表現を加えた「CPTPP」に署名し、新協定は同年12月に発効した。2019年には東京で初の閣僚級のCPTPP委員会が開催され、日本は主要メンバーとして存在感を明確にした。その後のCPTPP委員会でも議長国をたびたび務め、声明の取りまとめに影響力を行使している。(図表3)

図表3 CPTPPの経緯

DTFA Institute作成[vii]

米国の保護主義政策が世界の金融・通商システムに衝撃を及ぼす中、多国間FTAは自由貿易を確保するための防波堤として期待される。オーストラリア政府の生産性委員会による2017年の試算では、米国が高関税措置を取った場合でも、多国間FTA(試算ではRCEPを例示)に基づく関税削減・撤廃を継続できれば、締約国のGDPの落ち込みは抑制された[viii]。トランプ関税2.0にそのまま当てはまる内容ではないが、「多国間FTAを維持することが締約国への経済的打撃を和らげる」という方向感は大きく変わらないだろう。

米国の関税引き上げや中国の報復措置がエスカレートしている現在、日本企業・産業にとっては高いレベルの自由貿易圏を確保し、拡大することが生命線である。日本が存在感を発揮しているCPTPPの潜在力をトランプ2.0時代の経済戦略に活用できるか。EUや東南アジア諸国連合(ASEAN)との連携強化、新興市場の開拓が焦点になる。

②経済安全保障上の意義

第二に、CPTPPは日本の経済安全保障を支える枠組みとなっている。CPTPP委員会は2021年の第5回会合以来、閣僚声明に協定を「経済的威圧」に対応する手段と明記してきた[ix]。CPTPPによってルールに基づく自由貿易を維持し、知的財産権の保護や不公正な貿易慣行をけん制する効果を見込んでいる。

この表現は当初、主にアジアの地政学的リスクの高まりの中で、中国による重要物資の貿易制限などを念頭に置いて盛り込まれたとされるが、米国の第2次トランプ政権発足によって、状況はより複雑になっている。

2024年11月に開かれた第8回CPTPP委員会は声明に「保護主義の再拡大、インフレーションや不安定性の高まり及び紛争の時世において、我々は、経済的威圧に対応する手段であることを含め、ルールに基づく貿易システムを堅持する…」と詳述した[x]。トランプ大統領の再登場に備え、自由貿易体制を維持していく意思の表れと言えるだろう。

CPTPPとしてトランプ政権に真正面から対立することにはリスクがあるものの、加盟国が足並みを揃え、「高い水準の自由化」と「経済的威圧への対応」を持続的に掲げることは、一方的なルール変更の横行や関税引き上げ競争の拡大を抑制する効果を期待できる。日本が戦略的不可欠性と自立性を維持するためには、ルールに基づく自由貿易の余地を広げることが不可欠であり、CPTPPの重要性は増す。

③英連邦との密接な関係

第三に、CPTPPが英連邦(Commonwealth of Nations、コモンウェルス) と密接な関係にあることを強調したい。

英国の加入によって、CPTPPメンバーにおける英連邦加盟国は英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、ブルネイ、マレーシアの計7ヵ国になった。このうち、英国とカナダ、オーストラリア、ニュージーランドの4ヵ国は英国王を君主とする英連邦王国(Commonwealth realm)メンバーでもある。(図表4)

図表4 CPTPPと英連邦、RCEP

.webp)

DTFA Institute作成

※英連邦は一部

英連邦(コモンウェルス)は、旧英帝国と旧植民地だった合計56ヵ国が緩やかにつながる国家共同体であり、民主主義や法の支配、人権といった価値観の共有を掲げてきた。第2次トランプ政権が関税措置を端緒として、権威主義的・威圧的な政策に傾注する中、英国や英連邦もEUやASEANと同様に、従来の枠組みから経済・外交機能を再定義していく可能性がある。この点、日本政府や企業は外交政策や戦略を策定していくうえで注視が求められる。

特に英国は2021年の安全保障・外交に関する統合レビューでインド太平洋に傾注すると表明し、CPTPP加盟によって、安保だけではなく経済面でも太平洋への関与強化を明確にした。今後、環太平洋のキープレーヤーになる潜在力を持つと言ってよい。

その英国が主導する英連邦は自由貿易、公正性などで日本と価値観を共有しており、日本がルールベースの経済圏を確保していくうえで、有力なパートナーとなり得る。英連邦加盟国が多数参加するCPTPPを足掛かりにして、英国やアジア、アフリカの英連邦メンバーとの連携を深化していくことが期待される。

CPTPP、次の一手

トランプ2.0が変容を迫る国際情勢では、これまでに示したCPTPPの価値を生かしていくことが問われる。それでは、日本政府(と日本企業)はどのように戦略を組み立てていくべきか。目指すべき方向は、まずはASEAN諸国との連携である。さらに次の項目が重要になっていくだろう。

・EUとのルールのハーモナイゼーション

EUは個人情報の厳格な保護を定めたGDPR(一般データ保護規則)を策定し、CPTPP加盟国のデータ保護政策とは乖離がある。こうした点も背景として、EUは従来、CPTPPとのルールの統合には消極的とされていた。しかし、第2次トランプ政権の関税措置が実施される中、EUとCPTPP加盟国それぞれで連携を探る動きが出ている。

まずは、アジア太平洋地域とEUのルール運用をデジタルやサステナビリティの領域でハーモナイゼーション(調和)させることが期待される。かつて、EUに加盟していた英国がCPTPPに参加したことは大きな追い風になるだろう。そのうえで、欧州+英国+環太平洋をまたがる格好で、ルールに基づいた新経済圏の構築を目指すことが、日本にとって有力な外交戦略になり得る。

将来的には、▽EUとCPTPP委員会が経済連携や世界貿易機関(WTO)改革に関する協調を表明する▽EUとCPTPPの全加盟国の間でも個別に2国間・多国間連携を促進する▽EUがCPTPPに加盟する――といったシナリオも考えられる。

・中南米との連携

CPTPPにはアジア諸国だけではなく、中南米3ヵ国が新規加入を申請した。このうち、コスタリカが2024年11月に加入交渉を開始している。また、中南米でもトランプ2.0の影響を受け、域内での経済連携や投資を加速させる兆しが表れている。

日本やCPTPPメンバーにとって、中南米との経済連携拡大は重要なテーマになる。中南米は重要鉱物や農産品の産地であるだけではなく、デジタルサービスや製造機械、自動車の市場として魅力が増しているためである。既に中南米では、中国が重要鉱物や牛肉の輸入拡大を狙い、積極的に貿易や投資を進めており、中南米諸国には中国主導の広域経済圏「一帯一路」との連結を模索する動きが目立つ。

日本にとっては、CPTPPを活用し、中南米にルールに基づく貿易・経済活動の場を築けるかが焦点となる。

・経済+安全保障:戦略的枠組みへの発展

CPTPPは加盟国の拡大に加え、領域を広げていくことも期待される。想定される対象は科学技術連携や宇宙、海洋、サイバー分野を含め、経済と安全保障をまたがる領域全般となる。経済+安全保障の幅広い領域で「ルールに基づく、高いレベルの自由化水準」を目指した戦略的枠組みへの発展が期待される。

前述した通り、閣僚級会合のCPTPP委員会では2021年以来、声明に「経済的威圧」への対応を記載してきた。CPTPPは広域FTAであると同時に、事務局が設けられ、閣僚・高官による定期会合が開催される多国間枠組みでもある。威圧国の不公正な貿易慣行を批判し、サプライチェーンの強靭化を含めた経済安全保障政策も事実上、議論されており、今後は経済を基軸とした同盟の色彩が濃くなる可能性がある。

参考になる枠組みは、日本とEU間の戦略的パートナーシップだろう。日EUは2018年、CPTPPと同様に高水準な自由化を掲げた経済連携協定(EPA)を締結し、同時に戦略的パートナーシップ協定(Strategic Partnership Agreement、SPA)に署名した[xi]。EUはFTA交渉時に政治分野の連携協定となるSPAの締結も求めることを慣例としており、日本はその要望に応えた。このSPAが今後の日本の外交戦略では有効なツールになりそうだ。

日EU間のSPAは、「民主主義、法の支配、人権などの基本的価値を共有」して、関係強化を図ることを目的としている。2025年1月の発効までに、SPAに基づく双方の法改正は不要であったように、拘束力は強いものではない。ただし、経済・科学技術連携や宇宙、海洋、サイバー分野での協力を明記し、日EUが目指すべき協力の方向性を規定した意義は大きい。

今後、日本が英連邦やアジア・南米のCPTPPメンバーと連携を強化する場合、SPAに似た戦略的パートナーシップを導入することは一案となり得る。条約の形を取らず、閣僚会合の場で宣言したり、覚書を発出したりするだけでも加盟国間の結束を強化し、外部にメッセージを発出する効果は見込めるだろう。

CPTPP強化、想定されるリスク

CPTPPの活用を進める場合、様々なリスクが想定される。政策・事業戦略を検討するうえで、次のような点は最低限、押さえる必要がありそうだ。

・米国の激しい反発

トランプ大統領は第1次政権時から、TPPを含めた多国間枠組みを批判してきた。日本や英国、カナダ、オーストラリアなどがCPTPP経済圏の強化・拡大を進めた場合、米国が自国影響力の低下を懸念して、CPTPP加盟国を対象に、追加関税を含めた貿易・安全保障上の措置を講じる恐れは拭えない。現在進行中の日本との関税協議のような2国間交渉を通じて、米国により有利な状況を創出するよう迫ることも想定できる。

日本は英連邦などと歩調を合わせ、米国に対し、CPTPPが目指す「高水準」が、ダンピングや補助金などの不公正な貿易慣行の抑制を目指したものであることを説明していくことが大切になる。トランプ政権は、中国の過剰生産とダンピングが米国の製造業を奪ったと主張している。CPTPPが目指す不公正の抑制は、この点においてはトランプ政権の政策目標と一致していることを強調すべきだろう。

・CPTPP内の確執①(製造拠点の再編)

第2次トランプ政権による自動車・部品追加関税や上乗せ分の相互関税措置が完全に免除されない限り、日本の自動車を中心とした産業は打撃を免れない。日本政府は2025年4月25日に決定した「米国の関税措置を受けた緊急対応パッケージ」で、国内既存製造業の空洞化を視野に入れ、「産業構造の転換と競争力の強化」を掲げた[xii]。

こうした産業戦略が効果を出す前に、日本の自動車産業は中期投資計画の中で国内や北米の製造拠点の再編を余儀なくされる可能性がある。その場合、CPTPP加盟国のメキシコ、カナダから米国内に製造拠点を移管することが対応案となり、CPTPPメンバー内に確執が生じる恐れもある。新たな産業構造政策、事業戦略を築いていくうえで、CPTPPをどのように活用していくのか、高水準の自由化を維持していくのかが課題となる。

・CPTPP内の確執②(中国への対応)

CPTPPには2021年9月、中国が公式に加入を申請した。複数のCPTPP加盟国の通商政策担当者は「過剰生産やダンピングを含めた中国の産業、通商政策はCPTPPの高水準の自由化を満たしていない」と語っており、早期の加入は難しいとの見方を示している。

ただし、強力な経済と技術を有する中国との結び付きを求めるCPTPPメンバーは少なくはない。新規加入は既存の条件を受け入れることが条件だが、当初メンバーには、ベトナムが国有企業改革の猶予措置、日本が農産品の関税撤廃の除外措置など、事実上の水準緩和が認められていた。中国が関税撤廃を実現したうえで、他の非関税障壁について段階的対応を確約した場合、CPTPPメンバー国の間でも受け入れるか否か、反応が分かれるかもしれない。

日本がCPTPP経済圏の強化という戦略を推し進める場合、現在の中国、米国の加入を前提にすることは難しい。しかし、加盟国内の中国待望論が盛り上がれば、メンバー内の確執、米国の反発が生まれるのは確実であり、CPTPPの枠組みが弱体化する恐れがある。

念頭に入れるべき「朝海の悪夢」

本稿では直接取り上げないものの、日本にとっては、米国社会の不満を理解し、米国との直接対決を避け、「包摂性の高い、新たな枠組み」を創出・提案することが重要な政策課題となっている。新秩序を模索する過程で、日本政府、企業が自由な経済圏を確保することが必要である。そのツールとして、CPTPPの価値を理解し、活用していくことが期待される。

ただし、CPTPPの活用や新秩序への対応といった戦略を組み立てるうえでは、「朝海の悪夢」は常に念頭に入れておくべきだろう。1957~63年に駐米大使を務めた朝海浩一郎氏は在任中、「最大の悪夢は、日本の頭越しに米中が手を握ることだ」と語った。この悪夢は1971年のニクソン米大統領の中国訪問によって現実になった。

国家の間に友情は存在しない――この格言が常に当てはまるとは限らない。しかし、「トランプ大統領がある日、中国と連携する」、「欧州や英連邦がある日、中国と経済圏を共にする」。こうした様々な形の「朝海の悪夢」が、不確実性が高まったトランプ2.0の時代では見過ごせなくなってきた。政策や事業戦略の策定にあたって、あらゆるシナリオを想定していくことが一層重要になっている。

(協力:平木綾香研究員)

※本文中の意見や見解に関わる部分は私見であることをお断りする。

<関連レポート>

日米関税交渉の留意点――くすぶる「第2プラザ合意」観測 | DTFA Institute | FA Portal | デロイト トーマツ グループ

トランプ2.0に揺れる欧州、反威圧措置を行使するのか? | DTFA Institute | FA Portal | デロイト トーマツ グループ

英国加入後のTPPを展望する(前編)——デジタル政策・ルール形成を促進 | DTFA Institute | FA Portal | デロイト トーマツ グループ

<参考資料・注釈>

[i] Ladurner, Ulrich. and Ulrich, Bernd. (2025, April 15). "We have no bros and no oligarchs." Zeit.

https://www.zeit.de/politik/2025-04/ursula-von-der-leyen-eu-usa-donald-trump-english

[ii] European Commission. (2025, April 15). Read-out by President von der Leyen following her phone call with Lawrence Wong, Prime Minister of Singapore.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/read_25_1067

[iii] Hutton, Will. (2025, April 6). Britain needn’t be cowed by wrecking-ball Trump, it should seize opportunities in Europe, Canada and beyond. The Guardian.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/apr/06/britain-neednt-be-cowed-by-wrecking-ball-trump-it-should-seize-opportunities-in-europe-canada-and-beyond

[iv] CPTPP(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)はTPP(Trans-Pacific Partnership Agreement)から米国が離脱した後、11か国が署名した協定であり、日本ではTPP11と呼ばれることが多かった。英国が新規加入し、加盟国は12か国となったため、本稿ではCPTPPを用いる。カナダの提案で「包括的、先進的」という冠を戴くが、元のTPPと比べると、米国が要求した知的財産権、政府と投資家間の紛争解決などの条項が凍結され、ルールは緩和されている。

[v] 内閣官房, 「CPTPPについて」. 内閣官房ホームページ.

https://www.cas.go.jp/jp/tpp/tppinfo/kyotei/tpp11/index.html

[vi] 世界銀行 DataBank.

https://databank.worldbank.org/home

[vii] 宇山智哉. (2021年2月25日). TPPをめぐるこれまでの経緯とこれからの課題. 一般社団法人霞関会.

TPPをめぐるこれまでの経緯とこれからの課題 – 一般社団法人 霞関会

[viii] Australian Government Productivity Commission. (2017, July). Rising protectionism: challenges, threats and opportunities for Australia. Productivity Commission Research Paper.

https://www.pc.gov.au/research/completed/rising-protectionism/rising-protectionism.pdf

同論文はアームストロング, シロー.「日本はアジアの自由貿易の旗手に」(日本経済新聞4月22日付朝刊)の中で詳述されている.

[ix] The CPTPP Commission. (2021, September 19). Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - Joint Ministerial Statement on the occasion of the Fifth Commission Meeting. 内閣官房ホームページ.

https://www.cas.go.jp/jp/tpp/tppinfo/2021/pdf/20210901_cptpp_seimei_en.pdf

[x] The CPTPP Commission. (2024, November 28). Vancouver Statement on the Occasion of the Eighth Commission Meeting of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. 内閣官房ホームページ.

https://www.cas.go.jp/jp/tpp/tppinfo/2024/pdf/20241128_seimei2_en.pdf

[xi] 外務省. (2025年1月21日). 日EU戦略的パートナーシップ協定(SPA). 外務省ホームページ.

https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/ep/page22_002086.html

[xii] 内閣官房. (2025年4月25日). 米国の関税措置を受けた緊急対応パッケージ. 内閣官房ホームページ.

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/tariff_measures/pdf/package_250425honbun.pdf

最終閲覧日は全て2025年5月28日.