「もとからブルーエコノミー」沖縄が目指す海を活かした経済成長とは

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

後藤 佑介

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

石川 仁史

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

山口 由佳里

沖縄経済は観光業を中心に成長を続けていますが、産業構造の偏りや県民所得への反映不足などの課題を抱えています。近年注目されるブルーエコノミーは、沖縄の伝統的な海洋資源活用を基盤としており、地域の特性を生かした独自の経済モデルとして発展が期待されています。産官学が連携した各種プロジェクトやスタートアップ誘致が進む一方で、いくつかの課題が指摘されています。沖縄のブルーエコノミーを次世代型に進化させるには何が必要か、デロイト トーマツの沖縄振興に関わるメンバーに話を聞きました。

目次

――近年の沖縄経済の現状と傾向について教えてください

後藤

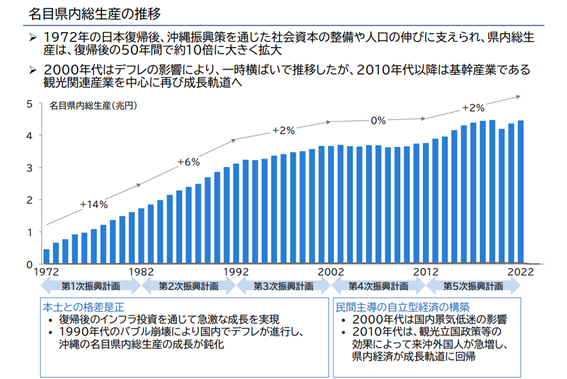

沖縄経済は近年、右肩上がりの成長を続けています。2000年前後に一時的な停滞があったものの、2010年以降の第5次沖縄振興計画の期間中に再び力強い成長を見せ、観光業がその中心的な役割を担っています。沖縄は観光が強い地域であり、観光業の好調が県内総生産を押し上げる形で経済を牽引しています。コロナ禍で2020年前後には観光客数が激減しましたが、現在では観光収入がコロナ以前の水準を超え、インバウンド需要も回復傾向にあります。観光客が県内で消費を増やしていることが、地域経済の活性化につながっています。

しかし、沖縄の産業構造には課題が残ります。製造業のシェアが低く、県内で生産される物資が少ないため、輸入に依存する状況が続いています。その結果、物流コストが商品価格に反映され、地元企業の収益性に影響を及ぼすケースも見られます。例えば、全国で販売される100円の商品が沖縄では船賃などのコストが上乗せされ、110円になるといった状況です。このような構造的な課題は、県内経済の競争力を低下させる要因ともなっています。

さらに、建設業においても問題が顕在化しています。工事費の高騰や人手不足により、公共工事や民間の開発計画が停滞しており、新たなホテル開発が進まない状況が生まれています。これによって観光需要を十分に受け止められず、地域経済の成長が阻害される可能性も懸念されています。建設業の課題が解決されなければ、観光業のさらなる発展に支障をきたすことが予想されます。

沖縄経済全体は盛り上がりを見せていますが、県民所得への反映が遅れている点も大きな課題です。観光の盛り上がりに伴い、不動産価格や生活費が高騰しており、県民の家計を圧迫しています。沖縄は全国で最低賃金水準が続いている地域であり、経済成長が県民一人ひとりの生活向上に結びついていない現状があります。このような状況を改善するためには、経済的な盛り上がりと県民の生活水準向上をどのように連動させるかが重要なテーマとなるでしょう。

――沖縄の経済成長が県民所得への反映していないということは内地の企業に収益が流れているということでしょうか。

後藤

その側面もありますが、どちらかというと調達コストの高さが影響しています。また観光客は物価上昇に比較的耐えられる一方、地元住民は物価高騰に耐えられなくなっているっていうような状況です。

石川

外資企業についてはいかがでしょうか。

後藤

外資系企業は県主導で積極的に誘致が進められています。これまでは不動産やホテル業界が中心でしたが、昨今県では特にスタートアップ企業の誘致に力を入れており、海外からの投資を呼び込むため、ビザの緩和や口座開設の簡略化といった施策が推進されています。このように、海外から資本や技術を取り入れ、地域経済を活性化させようという動きが進んでいます。しかし、その一方で課題も出てきています。外資系企業の進出によって得られる利益が特定の企業や雇用者に集中する可能性があり、地域全体の経済的恩恵が十分に行き渡らない懸念が指摘されています。結果として、県内住民の生活水準や家庭の経済状況に直接的な改善が見られない状況が生まれています。

石川

子供の貧困や若者世代の流出が沖縄の大きな課題ですが、そこにも影響がありそうですね。

――最近ではブルーエコノミーというワードが注目されています。沖縄ではどのようにとらえられていますか?

後藤

沖縄でもブルーエコノミーは注目されていますが、この概念は新しいものではなく、沖縄がこれまで長年培ってきた経済活動と深く結びついています。例えば、久米島では海洋深層水の利用やエビの養殖島の特徴を生かした観光業が以前から行われており、海という環境を活用した経済モデルが根付いていました。これらの取り組みは、ブルーエコノミーという言葉が話題になる以前から存在しており、島国である沖縄が持つ特性そのものが、ブルーエコノミーと親和性の高いものでした。近年、世界的にブルーエコノミーへの注目が集まる中、沖縄はこの伝統的な基盤に新たな要素を加えて発展を模索しています。

現在、沖縄ではブルーエコノミーを軸にした複数のプロジェクトが進行中です。その一つが「GW2050PROJECTS」です。この取り組みでは、返還される基地をブルーエコノミーの拠点として活用し、海洋資源の連携や活用を推進する計画が掲げられています。具体的には、船舶関連のMRO(保守・整備・運用)拠点の設置や、海洋資源を活用した新たな経済活動の創出が検討されています。また、琉球大学や沖縄科学技術大学院大学(OIST)の研究力を活用し、海洋や培養実験などの科学的アプローチを強化する動きもあります。これにより、沖縄の海洋資源を活用した研究や産業がさらに発展することが期待されています。

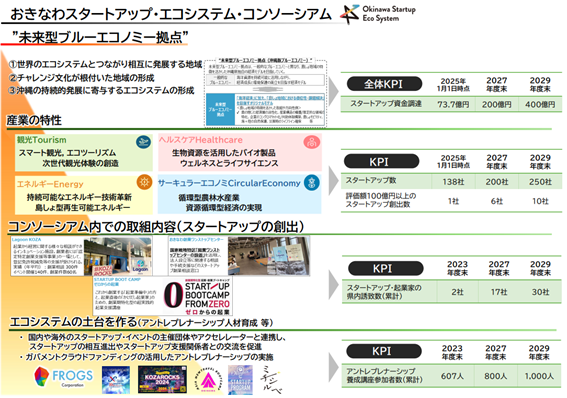

さらに、沖縄は「スタートアップ・エコシステム拠点都市」に選定され、スタートアップ企業の誘致と成長支援が加速しています。この取り組みでは、国内外の企業が沖縄の海洋資源を活用した新事業を展開しやすい環境を整えることを目指しています。官民が連携し、ビザ緩和や口座開設の簡略化といった施策を進めることで、沖縄版ブルーエコノミーに関連するスタートアップが増加する基盤を整えています。これにより、沖縄のフィールドを活用した革新的な事業が国内外から集まりやすい環境を作り出そうとしています。

これらの動きは、沖縄が元々持っていた海洋を活用した経済基盤に、現代の技術や国際的な潮流を融合させる試みです。ブルーエコノミーは、沖縄の伝統的な経済活動を次世代型に進化させる鍵と捉えられており、地域経済の新たな成長エンジンとして期待されています。沖縄の特性を活かしながら、持続可能で国際競争力のある経済モデルを構築することで、地域全体の発展を目指す動きが本格化しています。

――誘致しているスタートアップは海洋に関係するものが中心でしょうか?それとも広くスタートアップ全般を誘致しているのでしょうか?

後藤

ベースとしては地理的・歴史的・文化的特性を活かし、アジア、北米、南米など多国間との交流がしやすい地域として広く企業誘致を進めていますが、スタートアップに関しては島嶼地域特有の課題や自然環境をテーマにしたスタートアップを誘致する動きが活発化しています。沖縄の閉じた経済圏や観光地としての魅力を活用し、地域課題にフォーカスした新規事業の実験フィールドとしての役割を担おうとしています。

沖縄独自のブルーエコノミーは、従来の海洋の概念を超え、島嶼地域の特性を活かした独自の経済モデルとして内閣府にも認識されています。自治体や企業、金融機関、大学、メディアなどが連携し、スタートアップ拠点を設置することで、地域課題の解決と経済活性化を目指しています。那覇市、沖縄市、沖縄県が率先して取り組み、JICAやJETROなど政府系機関、地元企業、本土企業も参画するなど、広範な協力体制が形成されています。

――今後の向けての課題としてはどんな点が挙げられますか?

後藤

まず、島嶼地域である特性上、外部からの投資や人材が地域に定着しにくいという点です。文化や価値観の違い、地域課題とのミスマッチなどが障壁となり、外部から持ち込まれた取り組みが地域に根付かないケースが見られます。

また、スタートアップを支援する環境は整いつつあるものの、育成した企業が沖縄を離れ、東京や他地域で事業を拡大してしまう問題もあります。この結果、沖縄での経済的な利益が外部に流出し、地域に十分な恩恵が還元されない状況が懸念されています。沖縄県は、この課題に対し、ブルーエコノミーの成果を沖縄から世界に発信し、利益を地域に還元できる仕組みを構築する必要性を認識しています。

石川

ブルーエコノミーの中でも新興産業を育成するためには、専門性の高い人材が必要となりますが、それには産学官連携を深めることが重要です。県外・海外からの人材誘致を行いつつも、沖縄県のスタートアップや地元の人々が主体的に参加し、人材育成を進めることが、持続可能な成長の鍵となります。

また、以前沖縄の方から、良い取り組みをしてもそれを積極的にアピールする傾向が弱いとの話を聞きました。グローバル教育やリスキリング、県内外のネットワーキングなどを通じて、県内ビジネスパーソンの経営マネジメント能力を向上させ、積極的な発信がなされることが期待されます。

山口

ブルーエコノミーに該当する経済活動は沖縄の多くの地元企業で既に広く行われていますが、その価値を十分に認識できていないケースがあります。例えば、地元の資源を活かした製品作りや環境に配慮した取り組みはブルーエコノミーの好例ですが、その環境価値を積極的にアピールしていない状況があります。こうした活動を「ブルーエコノミー」としてリブランディングし、企業自身がその意義を再認識することで、新たな展開が期待できます。

さらに、沖縄県内の企業はCSR活動として珊瑚礁保全や藻場再生など海洋環境を守る取り組みを行っていますが、これらを事業活動に統合する可能性もあります。例えば、ブルーカーボンのように、海藻や珊瑚が吸収する二酸化炭素をクレジット化し、取引する仕組みを活用すれば、環境保全活動を経済活動の一部として取り込むことができます。このように、既存の取り組みをブルーエコノミーとして再評価・拡大することで、沖縄の経済活動の可能性をさらに広げることができるでしょう。