CO2分離、排ガス回収に高い成長性 技術動向・経済性を分析ーCRCレポート

デロイト トーマツ CRC株式会社は、CO2分離関連技術動向を調査した。「ガス精製回収」と「排ガス回収」という回収段階の2区分を比較した場合、排ガス回収が高い市場成長性を望めると判断し、そのグローバル各地域施策やプロジェクト動向および経済性の現状等を分析した。

エネルギー/非エネルギー起源CO2は、排出される「CO2濃度」「ガス圧」「排気量」「ガス中成分」などの物性に応じた最適なCO2分離方式の選択が重要で、さらにコスト低減を進めて分離装置の導入を促進していく必要がある。

本レポートは、2021年時点で6,000円台/トン・CO2、2030年には国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)目標の2,000円/トン・CO2、2050年には国際エネルギー機構(IEA)目標の1,200円/トン・CO2における「現在地」を把握する一助となる。

目次

国内外の市場環境およびCO2分離方式の特徴・最新動向

日本国内では、2030年までに2013年比46%削減、2050年までに実質ゼロ目標のもと、CCUSも含めた「脱炭素・循環型社会モデル構築の事業推進」が進められている。2023年以降はGX関連規制やCCS中長期目標を設定するなど、国全体でCCUS事業への環境整備が加速、アジア域内のCCUSネットワークで先進的な役割を担っていく方針を示している。

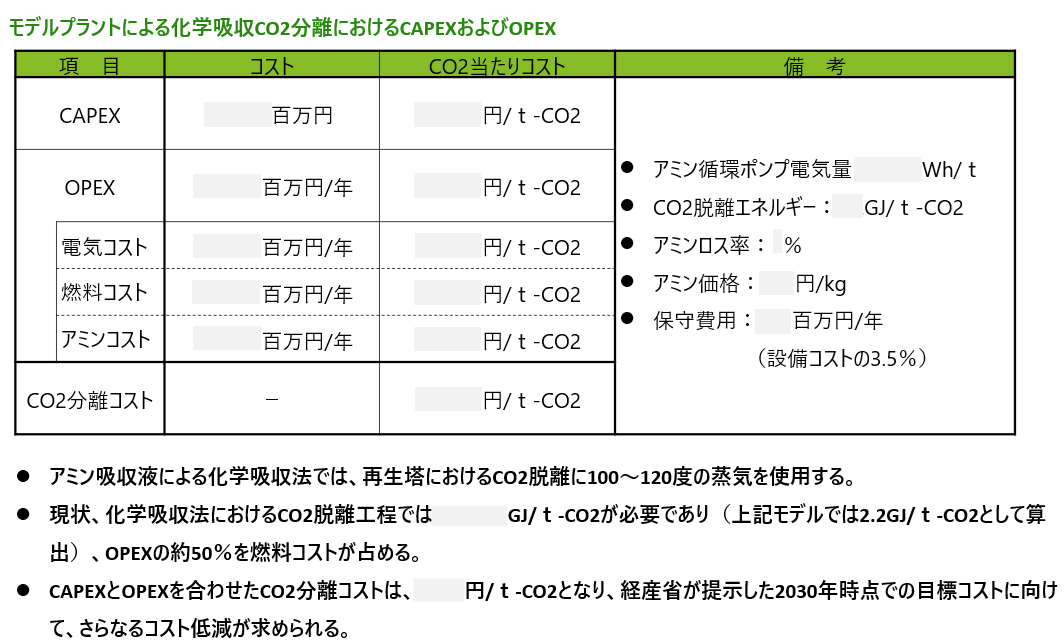

これらの動きが進むなか、排ガス回収における、エネルギー/非エネルギーの排出源からの分離・回収技術と経済性は大きな課題である。回収段階では「ガス精製回収」(排出源:天然ガス精製)と「排ガス回収」(排出源:水素・アンモニア製造、鉄鋼・セメント化学工場、火力発電所、廃棄物処理場など)がある。このうち、ガス精製回収は成熟市場に近づいている。一方、排ガス回収は商業運用例が少ないものの、2030年までに数十のプラントが世界各地で稼働する見通しであり、高い市場成長性が見込めると判断した。この判断に基づき、化学吸着法/物理吸収法/物理吸着法/膜分離法などの方式の技術的長所や短所、CAPEX/OPEX観点での経済性、適した用途分野・利活用シーンや動向について考察した。

求められる低コスト化

IEAのCO2削減効果と経済波及効果はそれぞれ2030年で約16億トン/年、約6兆円/年、2050年では80億トン/年、10兆円/年とされている。

これらに対応すべく、日本政府もNEDOによるCO2の分離回収技術開発としてプロジェクトを立ち上げ、382億円を上限とする予算を設定し、開発を後押ししている。

研究開発目標は2021年時点での6,000円台/トン・CO2を2030年に2,000円台/トン・CO2を実現することである。IEAでは2050年に1,200円/トン・CO2のシナリオを描いており、日本としてもそれに向けての開発の推進に動いている状況である。

CAPEXおよびOPEXのCO2分離総コストは、いまだ低減が実現していない実態がある。

(各方式課題など)

- 化学吸収法:アミン液の性能向上

- 物理吸着法:プラントの小サイズ化、CO2の吸着・分離サイクル最適化によるCAPEX上のコスト低減

- 膜分離法:膜モジュール量産によるコスト低減+化学吸収装置や物理吸着装置の前処理として膜分離を施すハイブリッドCO2分離回収技術によるコスト低減

- 化学吸着法:プラントの最適化、固体吸着材の性能向上

実証ステージのプロジェクト中心のなか、将来的には産業別における特性に応じた分離方式普及とコスト最適化により、環境課題解決に進むことが期待されている。

<レポート要綱>

|

レポート タイトル |

CO2分離関連技術動向および経済性に関する考察 |

|

調査期間 |

2024年7月~11月 |

|

調査方法 |

当社調査員による有識者への直接面談(オンライン含む)、文献・公表資料収集による調査 |

|

目次 |

Ⅰ.CO2分離関連技術・動向・市場環境 編 Ⅱ.地域別のCCUS関連施策・法整備動向 Ⅲ.世界地域別分野別CO2排出量 Ⅳ.CCUSプロジェクトの動向 Ⅴ.CO2分離装置・プラント編 Ⅵ.CO2分離回収プラントにおける経済性分析 |

|

レポート形式 |

PDF(PPT形式) |

|

頁数 |

59頁 |

|

問い合わせ先 |

デロイト トーマツCRC株式会社 〒160-0004 東京都新宿区四谷3-12-3フロンティア四谷 researchfirm@tohmatsu.co.jp TEL:03-3357-2181 |