SWCCのダイバーシティ推進プロジェクト アンコンシャス・バイアスを考え、次世代の女性エンジニア育成を支援

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

DTFAインスティテュート

小林 明子

SWCC株式会社(2023年に昭和電線ホールディングス株式会社から社名変更)は、電線・ケーブル等の製造を行うメーカーです。NewsPicksが女性活躍やDEI推進において「本質的な変化をもたらしている企業や個人」を表彰するアワード「WE CHANGE AWARDS 2025」で企業部門を受賞しました。ダイバーシティ推進プロジェクトの犬木さん、田渡さん、豆鞘さんにインタビューしました。

目次

犬木 里枝氏

SWCC株式会社

経理グループ兼ダイバーシティ推進プロジェクト長

2008年入社。経理、内部統制業務に従事し、2021年に女性活躍推進プロジェクト(現ダイバーシティ推進PJ)の兼務となる。2025年4月でサステナビリティ推進部長就任。引き続きダイバーシティ推進プロジェクト長も兼任する。

田渡 未沙氏

SWCC株式会社

電力システム部電力機器技術課兼ダイバーシティ推進プロジェクト

2007年入社。主に電力機器製品のSICONEXの開発および設計に従事。2024年にダイバーシティ推進プロジェクトの兼務となり、次世代の女性研究者・技術者育成をメインに担当している。

豆鞘 美香氏

SWCC株式会社

財務グループ兼ダイバーシティ推進プロジェクト

2010年入社。入社から現在に至るまで経理財務業務に従事。2021年に女性活躍推進プロジェクト(現ダイバーシティ推進プロジェクト)の兼務となり、アンコンシャス・バイアスをメインに担当している。

業界初の女性社長のもとでDEIプロジェクトを推進

―SWCCは2018年に新卒入社、研究者出身の長谷川隆代社長が就任され、業績面でも実績を上げていらっしゃいます。

犬木

鉄鋼・非鉄金属業界初の女性社長である長谷川は、DEI推進にも大きな役割を果たしています。2021年に社長直轄で女性活躍推進プロジェクトが発足しました。プロジェクトの愛称「SWCCarat(カラット)」には、女性だけではなく男性を含む全ての従業員が輝く、という意味を込めており、2023年度にダイバーシティ推進プロジェクトに体制を変更しました。現在プロジェクトには、男女含め、事務系、技術系など多様な職種の社員14人が兼務で所属しています。

―Toget-HER(※1)会員の豆鞘さんから、先日私たちにソーシャル経済メディア「NewsPicks」が主催する「WE CHANGE AWARDS 2025」企業部門受賞の情報をシェアしていただきました。受賞おめでとうございます!受賞のポイントは何だったのでしょうか。

犬木

アワードの評価コメントには、SWCCらしい取り組みとして①インフラ系メーカーという男性が多い業界で、業界特有の視点でアンコンシャス・バイアスを解消する施策を実施している、さらに男性に対するアンコンシャス・バイアスの解消にも力を入れ、男性の家庭参画も推進している、②大学とともに次世代の女性技術者育成に貢献している、という2点を挙げていただきました。

女性社員比率15%の企業で取り組むアンコンシャス・バイアスハンドブックの作成

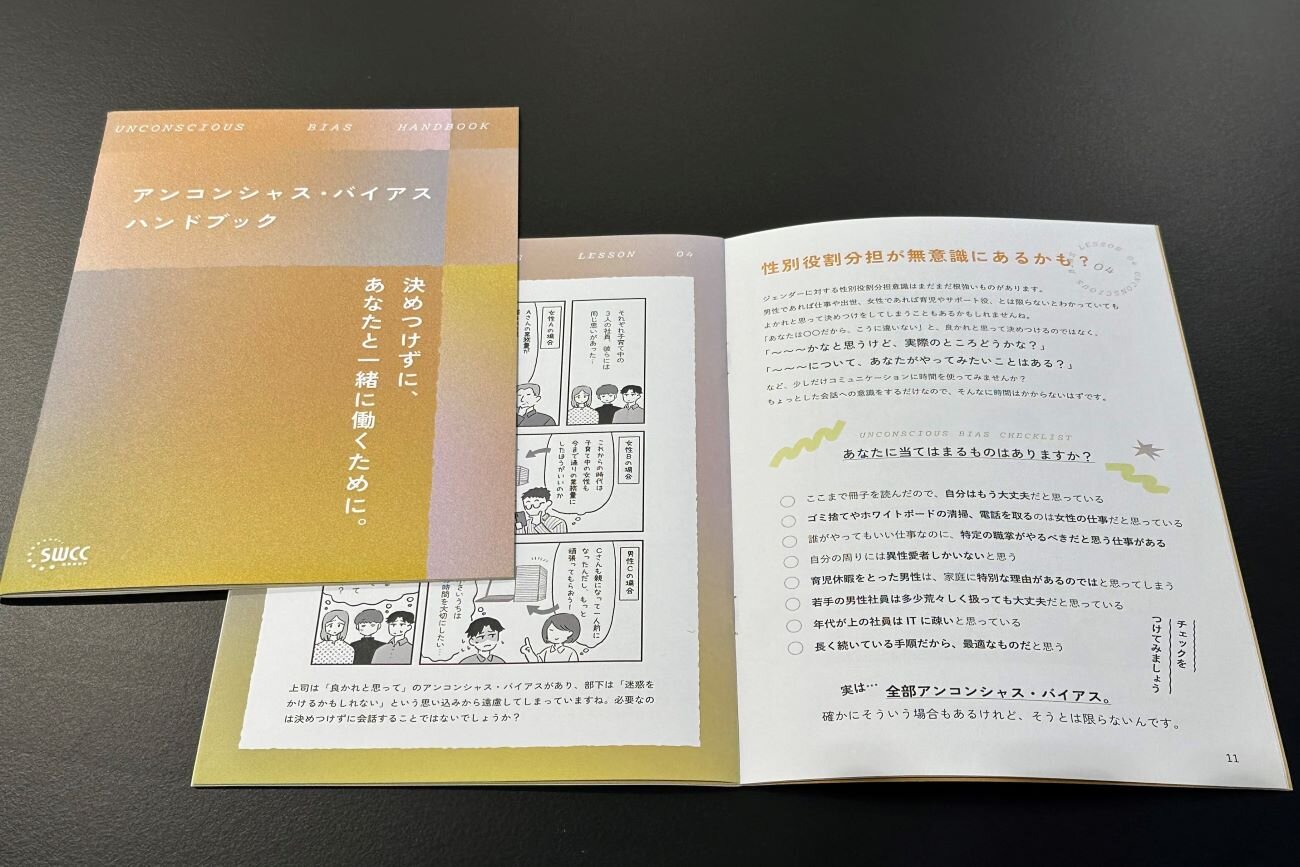

―「アンコンシャス・バイアス ハンドブック」を作られたことはメディアでも取り上げられていました。

犬木

持続的成長を目指すうえでは、私たちの企業文化にある固定観念を払拭するため、アンコンシャス・バイアスに取り組む必要がありました。

豆鞘

ハンドブックを作成するにあたっては、どのような立場の社員にも刺さるメッセージを発信したいという思いがありました。SWCCの女性社員比率は15%なのですが、ハンドブックの目的はジェンダーのみというわけではありません。年齢、国籍、性的志向など様々なバイアスに対して風穴を開ける狙いです。「クレーンの資格を取ったのに、使う機会がなかったのは女性だから?」など社員の生の声を反映しました。工場勤務で自分のパソコンを持っていない人もいるので、全員に紙の冊子で配布したのも工夫した点です。

配布後の社内アンケートでは、好意的な反応が76%でした。「自分に偏見はないという思い込みがあった」「アンコンシャス・バイアスがあること自体が悪いわけではなく、決めつけてコミュニケーションを取らないことが問題だとわかった」などの感想を聞いています。アンコンシャス・バイアスは脳の省エネ機能で、意識しないとこの人はこういう人だからとか、自分はこうあるべき、という決めつけをしてしまう傾向があります。しかし、多様な価値観があることを知ることは、相手を傷つけないためだけではなく、自分自身にとっても視野が広がり、より自由な発想を持てるというポジティブな効果があると考えています。

―社員の行動の変化など、手応えを感じる出来事はありましたか。

豆鞘

社内には生産性や品質を高めるための改善活動を表彰する制度がありますが、2024年度は三重工場での女性が活躍できる職場環境を作ることでジェンダー平等を実現する改善活動が最優秀賞を獲得しました。それ以外にも、今年度はダイバーシティに関する改善活動があったと聞いています。現場で自発的な取り組みが起き始めていることを、プロジェクトメンバー一同喜んでいます。

より多くの企業を結集して次世代の女性エンジニア育成に貢献したい

―2点目の、次世代の女性研究者・技術者育成についても教えてください。

田渡

日本は諸外国と比較してSTEM(科学・技術・工学・数学)分野の女性割合が低く、政府も教育における課題の1つとしています(※2)。私自身が、技術部門で電気設計を行う女性技術者です。この社会課題の解決に真剣に取り組みたいと考え、活動を進めています。SWCCは2023年12月に、芝浦工業大学と女性研究者・技術者のキャリア支援を中心に包括連携協定を締結しました。これまでVR体験や工場見学など、3回イベントを行いました。

また政府が主催する女子中高生向けイベントのリコチャレ(理工学チャレンジ※3)に参加したほか、厚木高校とも体験学習やワークショップを開催しています。学生に、理系を選択した先にどのようなキャリアがあるのか実感を持ってもらいたいとの思いから2024年度は「未来を創る」をテーマにイベントを開催していました。

―参加者からの反応はいかがですか。

田渡

参加した学生さんの感想を読むと、「研究職に興味が出た」「製品にこんな機能を追加したい」「BtoB企業を知る貴重な機会になった」など、感受性が高くとても前向きで、私たち社員のほうが感激するぐらいです。普段当たり前のこととして仕事をしている中で新鮮な刺激を得ています。学生の保護者からも「理工学の仕事で女性がこんなに活躍していることを知らなかった。今後は娘の理系進学を応援したい」などのコメントをいただきます。親や周囲の大人が「女性が理工学を学んだ先の将来像をイメージできないので理系進学を勧めにくい」などと、女子学生の進路を狭めることも少なくありません。私たちの活動が、保護者のアンコンシャス・バイアスに気づく機会にもなっていくことには意義があると思います。

今の学生は企業のダイバーシティやサステナビリティなどに対する社会貢献度を企業選択の基準に入れているので、選ばれる企業になりたいという目的はもちろんありますが、SWCCに入社する理系の女子学生が増えるという直接的な効果だけに期待しているわけではないのです。性別、年齢、国籍などの隔たりなく、多様性のある技術者が増えることで日本の国際競争力が高まるという信念を持って、次世代の人材育成活動を行っています。また私たちだけでこの課題を解決できるわけではありません。賛同する企業が増え、多くの企業とともに活動を進められるといいと思っています。

女性管理職比率向上に向け、人事制度の見直しにも踏み込む

―中期経営計画で、2026年度に女性管理職比率8%(2020年度比2倍)、課長職以上の割合を10%(同7倍)というKPIが公開されています。どのように目指していきますか。

犬木

達成が容易ではない目標ですが、あらゆる意思決定機関の多様性を高めることが重要です。プロジェクトとしては、意識醸成にとどまらず、人事制度の見直しも視野に入れて進めていきます。

プロジェクト発足当初、SWCCの職種には総合職と業務職の区分があり、女性社員の7割が所属する業務職には、管理職になるキャリアパスがありませんでした。女性社員の意識調査を行うと、管理職になる自信がないという意見が多くみられた一方で、業務職は評価に対する不満がありました。これを受け、プロジェクトから人事部門へ要望書を提出したことがきっかけとなり、総合職への職種転換が制度化されました。女性社員向けの研修を実施することで、自律的なキャリア形成を支援しています。

そして、評価も難しい部分です。一般的に上司は自分と似たタイプの部下を高く評価しがちと言われるので、上司に男性が多い状況では偏ったバイアスがかかる可能性が高まります。評価の公平性をどう担保できるか、検討しています。社長の長谷川は、「ベストを尽くし、チャンスが来たら掴め」と言っています。仕組みと意識醸成の両輪から取り組み、女性社員の背中を押したいです。

DEI推進のポイントは、対立構造を作らず、共感を得ること

―2025年4月に長谷川社長以来の女性部長が3人誕生することになりました。その一人として犬木さんがサステナビリティ推進部長に就任されることは、女性リーダーのロールモデルができるという意味でも重要なことですね。最後に、男性が多い企業でDEIに取り組むうえで留意しているポイントはありますか。

犬木

対立構造を作らず、共感を得ることは重視しています。プロジェクトが開催する社内イベントは、当初女性社員の参加が大半でしたが、昨年の男性の生きづらさや葛藤をテーマにした男性学の講演会は、参加者の7割が男性でした。男性社員がDEIを自分事として捉える重要な機会となりました。今期の取り組みとして、ライン長と製造現場の社員へいっそう浸透を図りたいと考えています。

ライン長は、現場で一般社員を束ねる重要なポジションです。また、製造現場の社員は、現場を持っているのでセミナーなどに参加しづらい面もあります。製造業は現場の人数が多く、これからの時代は深刻な人手不足の問題も抱えています。トップダウンだけではなくボトムアップでも変化を起こしていくことは重要です。

豆鞘

アンコンシャス・ハンドブックの第二弾の作成も考えています。

犬木

DEIは、女性社員のみに向けた活動でも、ボランティアでもないのです。多様性は企業の価値を高める、つまり従業員が働きたいと思う職場を作り、イノベーティブな企業になることだという目的を、社員一同共有して取り組んでいきたいと思っています。

※1 デロイト トーマツ、社外取締役女性ラボと女性役員や管理職のネットワーク構築、育成を目指す「Women Empowerment 『Toget-HER』 project」始動

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/news-releases/nr20240925.html

※2 内閣府 総合科学技術・イノベーション会議

「Society 5.0の実現に向けた 教育・人材育成に関する政策パッケージ」(2022年6月)

https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kyouikujinzai/6kai/siryo3_1.pdf

※3 内閣府 男女共同参画局 リコチャレ(理工学チャレンジ)

https://www.gender.go.jp/c-challenge/