費用対効果分析を活用した医療技術の社会的価値評価

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

バリュエーション & モデリング

サイモン メイザー

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

増島 雄樹

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

バリュエーション & モデリング

十朱 胤豪

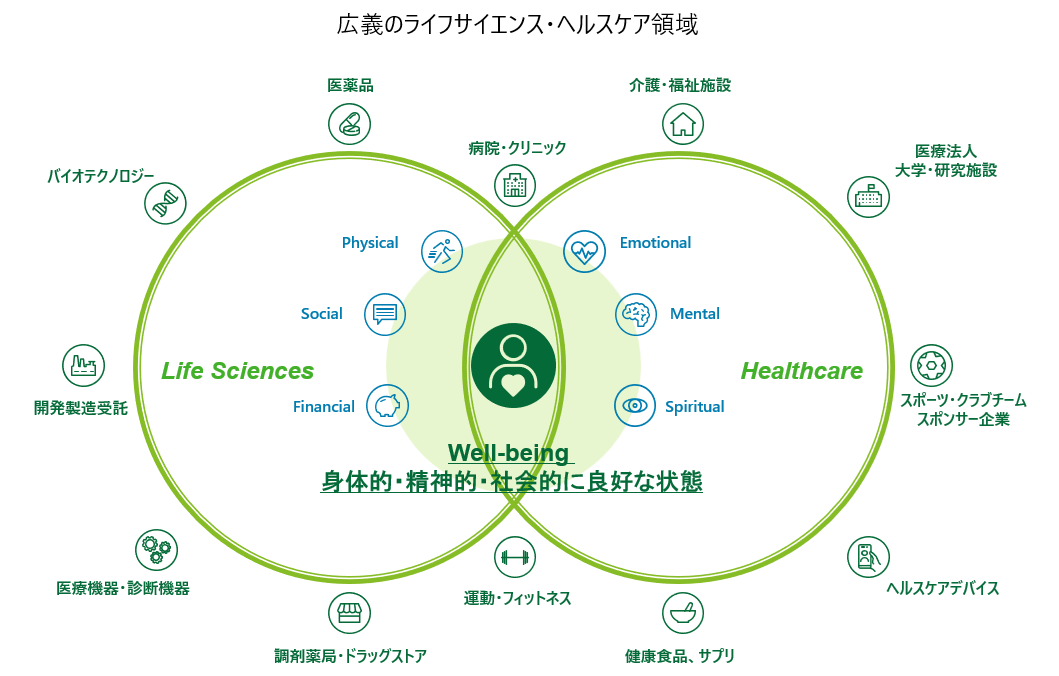

近年、ESGやサステナビリティ経営が重要視されています。特にライフサイエンス・ヘルスケア領域の企業、医療法人、大学および自治体等は事業活動や経営の意思決定において、より広範な社会コミュニティへの還元に関心が集まっており、こうした動きは益々活発になっていくでしょう。広義のライフサイエンス・ヘルスケア領域は、「医薬品」、「バイオテクノロジー」、「医療機器」、「病院・クリニック」、「介護・福祉施設」等のみならず、「フィットネス」、「健康食品・サプリ」、「スポーツ」といった多岐の分野にわたっています。各分野のサービスを受けることで、受益者のWell-being向上を定量的に可視化する分析方法は複数存在しています。

今回、企業が戦略および財務的な運営方針を決定するうえで、定量的な評価に基づく意思決定にESGがどのように組み込まれているか、ライフサイエンス・ヘルスケア領域でも、医薬品分野を対象に紹介していきます。特に、医薬品(新薬・ジェネリック・診断薬等)の社会的価値を評価するために定量的な分析手法がどのように使用され、企業の意志決定へ影響するかにフォーカスし概説しています。

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

目次

背景

疾病は公的衛生の優先事項として解決されるべき課題です。患者のみならず、患者の家族や友人のWell-beingの低下や経済的損失にもたらす影響にも注目する必要があります。個人および社会の経済的損失を軽減させるためには費用対効果の高い介入が必要であり、具体的には患者の医療費支払いの削減やそれに伴う社会保障制度からの医療負担軽減がその一例です。また、疾病の予防や治療は人々の健康のみならず、患者と患者の家族や友人のWell-being向上につながります。近年の高齢化社会や医療費増加などの社会課題が深刻化する中、費用対効果分析に注目が集まっています。世界的には、効果の定量化のため、新たな医療技術(医薬品、医療機器等)がもたらす経済的および社会的インパクト評価手法の導入が広がっています。

費用対効果分析は、医療技術評価(Health Technology Assessment : 以下、HTA)の1つとして説明されており、HTAは「保健医療技術の普及と意思決定支援を目的に、医療技術を医学的、経済的、社会的な側面などから総合的かつ包括的に評価する」と定義されています。そのゴールは、医療システムの効率を高めることであり、医療技術の使用に係る費用と、そこから生み出される経済的および社会的インパクト(患者の健康上のメリット等)を分析することで、学術的な根拠を基に医療に関わる政策の意思決定を目指しています。例えば、新薬の費用対効果分析を実施することで、効率的な医療システムや治療方法に応じた適切な価格設定の実現を目指すことが可能となります。このようにHTAは、医療システムの効率を高めるうえで重要なツールの1つです。アジアでは、事業の優先順位の判断や新医薬品の価格交渉のためのツールとなりつつあり、欧州地域では、新医薬品の価格設定に重要な影響を与えています。

疾病負担(経済的損失)

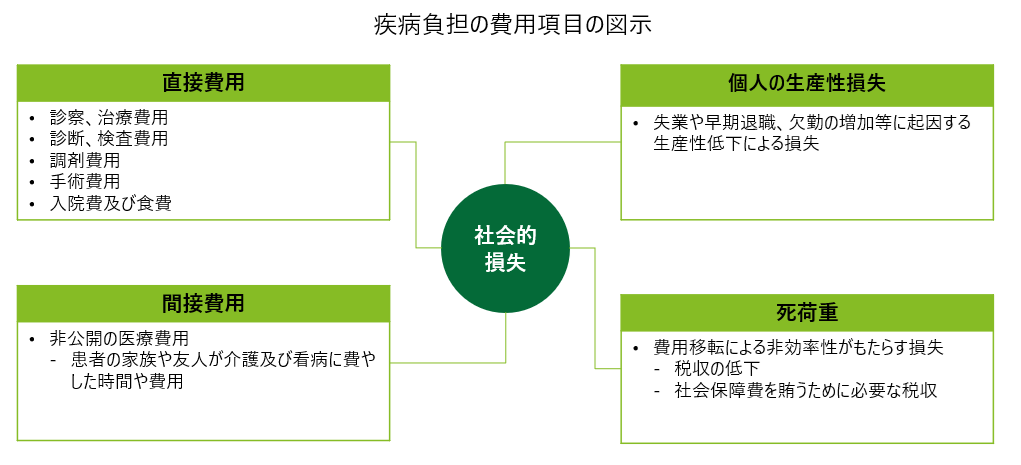

医薬品の費用対効果の分析については、まずは、患者および患者の家族や友人の生涯費用を定量化し経済的損失を推計する必要があります。疾病は、個人の生活の質(Quality of Life, 以下QoL)やWell-beingを損なうだけでなく、社会としても重大な経済的損失です。これらの損失を疾病負担と定義し、その中には以下の4種類の費用が疾病負担として含まれます。

直接費用 (Direct costs)

各国政府の社会保障制度または医療を受けている患者等が負担する費用が含まれます。主に、診察、治療、診断、検査、調剤、手術、入院費および食費(入院患者のみ)等が該当します。

間接費用 (Indirect costs)

患者の家族や友人が介護および看病に費やした時間や費用があげられ、これらの暗黙の費用を「非公開の医療費用」と呼び、機会費用(死亡による生産性の損失)として推計します。世間に公表された各国の公衆衛生制度には、患者の家族や友人が提供する介護および看病の間接費用はほとんど考慮されていません。一方で、患者の家族や友人が介護および看病に費やした時間は機会費用が伴っていると考えられます。患者の家族や友人の余暇や労働等の活動時間が患者の介護や看病で失われ、経済的損失が生じるためです。これらの非公開の医療費用は、患者へ費やした介護および看病の時間を計測し、一般的な賃金水準を乗じて機会費用が推計されます。

個人の生産性損失 (Productivity loss)

生産性損失とは、疾病によって仕事や家事ができない、または、仕事や家事の時間が減少することで社会全体としてみれば損失であると考えられ、実際に金銭のやり取りが生じない費用を指しています。

疾病は、個人の労働力にも悪影響を与える可能性があります。完全な健康状態の人と比較して、健康レベルの低い人は、労働への満足度が低く、労働の選択の自由が限定されます。その結果、早期退職、欠勤の増加やスキル開発機会の減少等につながるのです。こうした患者個人の健康状態が退職年齢までの労働力へ影響することによる、労働への不安も報告されています。これは生産性の損失と考えられます。生産性の損失の算出方法については、疾患者の就業率と一般人口の就業率の差に一般人口の平均賃金を乗じて生産性の損失が推計されています。

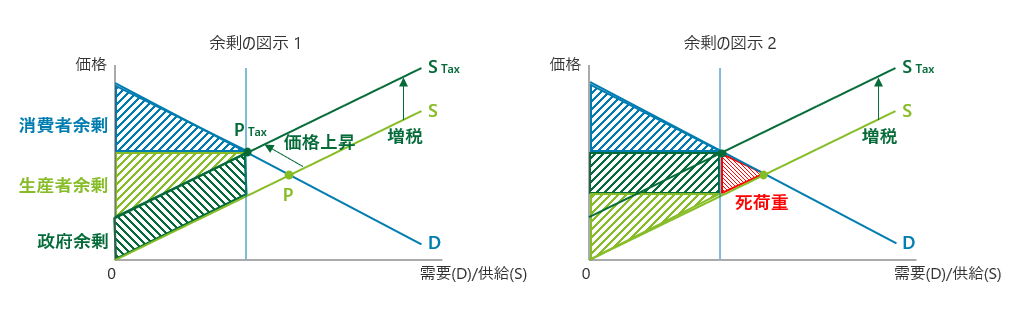

死荷重 (Deadweight loss)

税が課せられることで、課せられた税がないときと比べて、財の生産および消費が少なくなります。その結果、社会から失われた損失が発生しており、その損失を死荷重と呼びます。

患者の疾病に伴う直接的な医療費は、政府によって賄われています。このため必要な予算を確保するため、政府は実質的に税収を上げる必要があります。税金および費用移転(助成金や年金等)自体は、ある経済主体から別の経済主体への支出であって、国の財源を使用するわけではなく、実際の経済的損失ではありません。しかし、税金を上げることで、資源の利用効率を下げ、いくらかの経済的損失が生じる可能性があります。例えば、所得税引上げは、余暇と比例して労働の相対的な価値を上昇させるため、労働意欲を阻害する要因となります。つまり、税の死荷重あるいは超過負担と言われる、消費者余剰および生産者余剰における損失が発生するのです。

医薬品の費用対効果分析(経済的インパクト)

HTAプログラムでは、前節で示した疾病負担の経済的損失が定量化された後、医薬品の費用対効果分析が評価されます。政策立案者は、新薬の薬価の設定を決定する際や新薬の認可を承認判断する際に、新薬がもたらす費用対効果分析の結果を有用な情報として活用しています。ここでは、罹患率と死亡率を1つの数値で示す代表的な健康指標である健康調整生存年数(HALYs, Health-Adjusted Life Years)をベースに、主に2つの方法論を述べます。

健康調整生存年数は病気の負担の全体的な推計、地域社会に対する特定の病気や症状の相対的な影響の比較および経済分析で利用されています。HALYsは、障害調整生存年数(DALYs, Disability-adjusted life years)と質調整生存年数(QALYs, Quality-adjusted life years)を総称する用語です。DALYsは完全な健康状態に費やした年数である一方、QALYsは完全な健康状態を維持して得られる年数を指します。

①障害調整生存年 (DALYs)

DALYsは世界銀行や世界保健機関(WHO)が公表した早期死亡や疾病および障害による健康負担を総合的に定量化した指標です。DALYsは、早期死亡や疾病および障害によって失われる年数と平均寿命まで健康に生きた場合との差で示されます。

疾病負担は、生活の質の低下からもたらさせる障害や健康の喪失による目に見えないコストです。DALYsは、WHOやその他組織団体が疾病負担を定量化するために使用する主要な非財務指標であり、疾病や障害による苦痛と早期死亡による損失を測定します。DALYsによる測定は、他のアプローチと比較して個人の主観性が回避されており、個人および国単位での比較が可能です。

DALYsが0であった場合、1年間は完全に健康状態であると解釈されます。一方でDALYsが1であった場合は、死亡と解釈されます。その他の健康状態は0~1の間で示され、様々な健康状態についてのQoLに関する公開データを基に専門家が評価しています。例えば、失明による障害負担は0.43であり、完全に健康状態である人に比べて、QoLが43%低下していると解釈されます。

疾病負担の分析は、社会保障制度や非公開の医療費用などの指標によって推計され、経済的費用を見積もります。一方で、費用対効果分析は2つ以上の行動方針の相対的な費用と結果を比較する経済分析です。例えば、疾病の費用負担減少の介入と、介入を行わない場合の比較です。WHOの「費用対効果が高い介入の選択」(プロジェクトCHOICE)は、方法論として一貫した費用対効果の比率を利用して、優先順位の設定および意思決定等をサポートするために1998年に設立されました。CHOICEは分析に閾値を使用し、健康改善を目的とした介入の相対的な費用対効果を評価しています。

WHOでは「マクロ経済と健康に関する委員会」の推奨に従い、簡便に入手可能な指標である国内総生産(GDP)を用いて費用対効果を3種類のカテゴリーに定義しています。

- 費用対効果に優れている(high cost effective) – 1DALYを回避するための費用が国民1人当たりGDPを下回る。

- 費用対効果は要検討(cost effective) – 1DALYを回避するための費用が国民1人あたりGDPの1倍から3倍の間である。

- 費用対効果に劣る(not cost effective) – 1DALYを回避するための費用が国民1人あたりGDPの3倍を上回る。

費用は、患者に関連した費用と医療プログラムに関連した費用に分かれており、患者に関連した費用は、疾病した時点から発生する薬剤、診断、医療施設へ訪問等に係る費用(医療従事者の時間を含む)があります。また、医療プログラムに関連した費用には、プログラムを運営するのに必要な費用が含まれ、具体的にはプログラムの管理、モニタリング、監督等の費用を指します。

DALYsの定量化は、様々な心身の健康状態(健康の喪失または獲得)について、国際的に医療専門家グループを対象に行われたPerson-trade-off法による調査によって指標が設定されています。Person-trade-off法は、様々な疾病を持つ人の命と健康関連の生活の質(HRQoL)がトレードオフの関係にあるとする考え方です。この手法では、「特定の症状」に様々な健康状態の介入があったAと、完全な健康な状態である介入があったBの価値が等しくなる値を医療専門家グループに重み付けをさせます。例えば、「完全な健康な1,000人に1年間の健康を提供する介入」と「狭心症疾患のある2,000人に1年間の健康を提供する介入」が等しいと仮定した場合、その狭心症疾患の障害ウェイトは0.5 =(1-(1000÷2000))となります。このように様々な疾病のトレードオフを検討し、障害ウェイトにて指標が確立されます。

全ての介入は、疫学が導き出された年に開始され、影響を受ける人々の必要な治療期間全体、あるいは生涯にわたって継続すると仮定して評価されます。これらの利益は国土交通省の社会的割引率に関する指針等を参考に3~4%の割引率を用いて割引計算を行い、時間的価値を反映させます。その結果算出されるのが、「健康寿命一人当たりの獲得コスト」DALYです。

②質調整生存年 (QALY)

QALYは1960年代後半に経済学者らにより開発されました。費用効用分析は、健康介入から得られる健康効果の単位の増分価値を説明するために実行されます。QALYは、健康アウトカムの価値を示す指標です。健康は生存年と生命の質の関数であることから、これらの価値を1つの指標数値にまとめる試みとしてQALYが開発されました。QALYは0~1の間で示され、特定の1年のQALYが1であった場合には、完全に健康な1年を過ごしたと解釈されます。

QALYは、患者の健康関連の生活の質と生存の観点から様々な介入の有効性を評価するために使用され、介入を提供する際に発生したコストと組み合わせて費用対効果の比率を生成します。

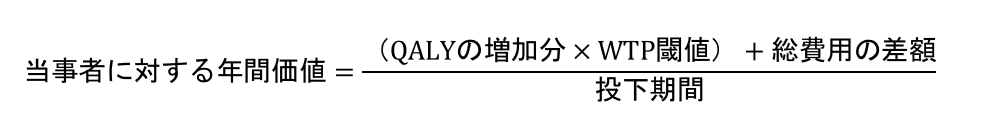

QALYは、以下4要素に基づいて社会における一人当たりの年間価値に換算できます。

a) 質調整生存年(QALY:Quality-Adjusted Life Year)の増加分(標準治療(SOC)との比較)、b)支払意思額(WTP:Willingness to Pay)の閾値、c)総費用の差額(SOCとの比較)、d)投与期間(治療期間)

a)

QALYの増加分は、健康アウトカムの価値の指標であり、当事者である「患者および患者の介護者」の健康アウトカムを改善したことで得られる数値としている

b)

支払意思額(WTP)の閾値は、その国の1人当たり国内総生産の1~3倍が基準とされ、疾病による健康状態の深刻さを考慮してより高いWTPの閾値が適用される可能性もある

c)

総費用の差額(SOCとの比較)は、標準治療費と比較して、患者および患者の介護者の1人当たりの障害にわたる直接費用、間接費用の総額との間で生じる費用差とする

d)

投下期間(治療期間)は、通常の平均治療期間に基づいて考慮する

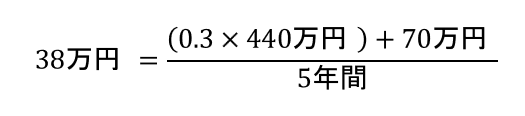

仮に疾患Xの新医薬品による健康アウトカムQALYの増加分を0.3とします。これは、新医薬品により当事者の健康アウトカムを改善することで得られた指標数値となります。次にWTPの閾値を令和4年の日本の1人当たりGDP を参考に400万円を考慮します。総費用の差額として考慮されるのは、疾患Xの当事者1人当たり疾病負担を直接費用、間接費用、個人の生産性損失、デッドウエイト・ロスです。疾患Xの当事者1人当たり疾病負担総額と標準治療を比較し、70万円減少したと仮定します。最後に、疾患Xの治療期間を5年と仮定しました。

上記前提を用いて、疾患Xの新医薬品による患者および患者の介護者1人当たりの社会的価値を計算すると、年間38万円と推定されます。この社会的価値は1つのベンチマークとなり、新医薬品の価格設定等の意志決定をするうえでの根拠材料に活用できると考えています。

費用対効果分析の活用例

デロイトは、前節で紹介した費用対効果分析をエコノミクスサービスとして提供しており、そのサービスは海外の医療分野において政策立案の指針として活用されています。デロイト オーストラリアは、オーストラリアの個人が抱える慢性の痛みが与える影響を調査しました(*1)。調査内容は、慢性の痛みを抑えるための鎮痛剤の誤った使用による経済的損失を可視化し、医療関連の公的機関の費用対効果による介入を分析するというものです。また日本では、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社と第一三共株式会社が「乳がん患者にどのような困りごとがあり、それによる社会的損失がどの程度あるのか」について共同調査を行い、経済的および社会的インパクトを可視化しました(*2)。乳がん患者1人あたりの社会的損失額は50万円程度に該当すると分析を行いました。本調査によって明らかになった乳がん患者の社会的損失は、今後の医療システムや患者個人として最適なサービスのあり方につながる政策立案の根拠材料に活用が期待されます。

企業でも自社が生み出す経済的および社会的インパクトの可視化に取り込む事例は増えています。スイス製薬企業であるノバルティスは、医薬品の社会的価値の評価を標準治療に対して、患者が同社の医薬品で治療を受けたことによる健康上の利益を同社の貢献分として評価しています(*3)。また、健康な人々が生み出す生産的または非生産的な時間を金銭化し、GDP貢献として評価を行っています。2020年には、139種類の医薬品で総額2,420億米ドルの社会的価値として発表しました。このように、海外の一部製薬企業は、自社の社会的価値を包括的に評価することで、ステークホルダーとの対話に活用し、医療を「コスト」ではなく「投資」として捉え直すことを目指しています。こうした透明性の向上により、他の企業への指針となると考えられます。また、近年日本の製薬企業は、米国FDAから承認されたアルツハイマー病治療薬の経済効果分析を一般公開しました。これは、国内の民間企業が「医療の意思決定」に経済的な視点を適用した最初の一歩です。

*2

乳がん患者の困りごと調査と社会的損失に関する分析|ファイナンシャルアドバイザリー|デロイト トーマツ グループ|Deloitte

*3

ESG Index: Other topics | Novartis

Novartis in Society Integrated Report 2021

結論

疾病は人々の健康や生活の質を低下させますが、現代では医療技術の進歩により治療の選択肢が増え、個人のWell-being向上の期待も高まっています。しかし、医療に関わる政策立案においては、人口増加および高齢化社会に伴う公的医療制度の予算問題や、民間企業では新医薬品に対する価格設定や最適な事業投資を選択するうえでの意思決定の難しさなど様々な問題を抱えています。

その中で世界的に注目が高まっているのが、医療技術評価ツールの活用です。日本でも、厚生労働省によって、潜在的な疾患の新たな治療法の金銭的価値を判断するうえで、HALY分析に関する参考文献が引用されています。また前節で紹介した通り、日本の民間企業でも費用対効果分析の活用が始まりました。今後ますます、特定の治療法の承認判断や、医薬品の価格設定に際して、経済的および社会的インパクトを分析することで、効率的な医療システムや治療方法に応じた適切な価格設定の実現を目指す公的機関や企業が増えるでしょう。