牛の焼印を意味する「Burned」が語源と言われる「ブランド」。現在では、そのブランドの価値が企業価値や業績に大きな影響を及ぼすとの認識が広まりつつあります。一方で、ブランド価値の定量評価は困難とされており、向上施策に悩む企業も少なくありません。そんな中、デロイト トーマツは財務、非財務の両面からブランド価値の定量化を実現、価値向上に向けたサービスを提供しています。しかし、ブランド価値とはそもそも何を意味しているのか、定量化によるメリット・デメリットとは。今回は、ブランド価値評価に関わるメンバーを収集し、ブランド価値の基本から今後の潮流についてまでの鼎談を行いました。

栗原 隆人/Ryudo Kurihara

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー

パートナー

鷺坂 知幸/Tomoyuki Sagisaka

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー

パートナー

熊谷 圭介/Keisuke Kumagai

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー

パートナー

消費者の頭の中にあるブランドという器の価値

――そもそも、ブランド価値とはどのように定義されていますか。

栗原

語源からも分かるように、放牧された牛の「区別」をつけたのがブランドという言葉の始まりと言われています。この区別がつくということが重要で、区別がつくようになると生産者Aの肉が美味しいなどの評価がなされ、顧客側にも体験が重なり「評判」が形成されます。

これは顧客の頭の中にあるイメージで、そこから「割高でも生産者Aの肉を買う」との行為が生じます。すると価格にも反映されて多くの顧客が生産者Aの肉を選択し、常に購入するようになる。そして口コミが広がりさらに多くの顧客が来るようになる、それがブランド価値の根本と考えています。

鷺坂

狭義には、プロダクトブランドの商標などがブランドを意味します。それは、消費者の体験や口コミも含めて生み出されるものですね。しかし今後は、より広い範囲でブランド価値を捉えるべきと考えています。

栗原

商標やロゴマークといった意匠は、ブランドイメージが蓄積される際に作られる頭の中の器のようなものです。流行したブランドは、ビジネス上においてその蓄積されたイメージを、あたかも自分の資産を売るようにお金に変えることが可能であり、それがブランドを資産と呼ぶ理由です。

近年では、ブランド価値は経営に資するものとの見方が一般化してきました。なかでも企業ブランドは、理念経営と密接に関係しています。ビジネスの不確実性が高まった際に、消費者の頭の中の器という見えない、簡単に触れることができない部分に投資を行うことが有効との認識も広まりつつあるのでしょう。

鷺坂

ブランドは無形資産の一つであり、その価値を高めていくことで将来的に企業価値も高まると期待できます。日本市場をより魅力的な投資先とすることにもつながりますね。

景気に左右されず一定の価値を保つブランドづくりが重要

――消費者の頭の中にある器、そう考えるとブランド価値は景気に左右される部分、されない部分の両方があるといえます。

栗原

日本においては、ブランドと広告コミュニケーションがある意味で同一視されてきたように思います。ブランド効果測定の第一番には知名度がある。これはブランド効果の一つではありますが、重要なのはただ名前を知られているという段階を超えて、競合と何が違うのか、生活者の認識の中で差別化することです。そのうえで信頼感を得る、愛着を感じさせるレベルまで到達すれば、そのブランドは強くなります。

最近は原材料費などが高騰しており、単純な価格転嫁では補いきれなくなってきました。だからこそ、ブランドという器を持つことは強みになるのでしょう。

鷺坂

景気が悪くなった際、強いブランドはクッション効果も発揮します。時間をかけて築かれたブランドは、そうそうなくなりませんからね。それも踏まえて、現在はブランドが企業にどのように寄与しているか、その点が問われているのだと思います。

栗原

ブランド価値が高く、それが消費者にも浸透していれば、新しいチャレンジも社会に受け入れられると考えています。

――ブランド価値の高低によって、どのようなメリット・デメリットが生まれますか。

鷺坂

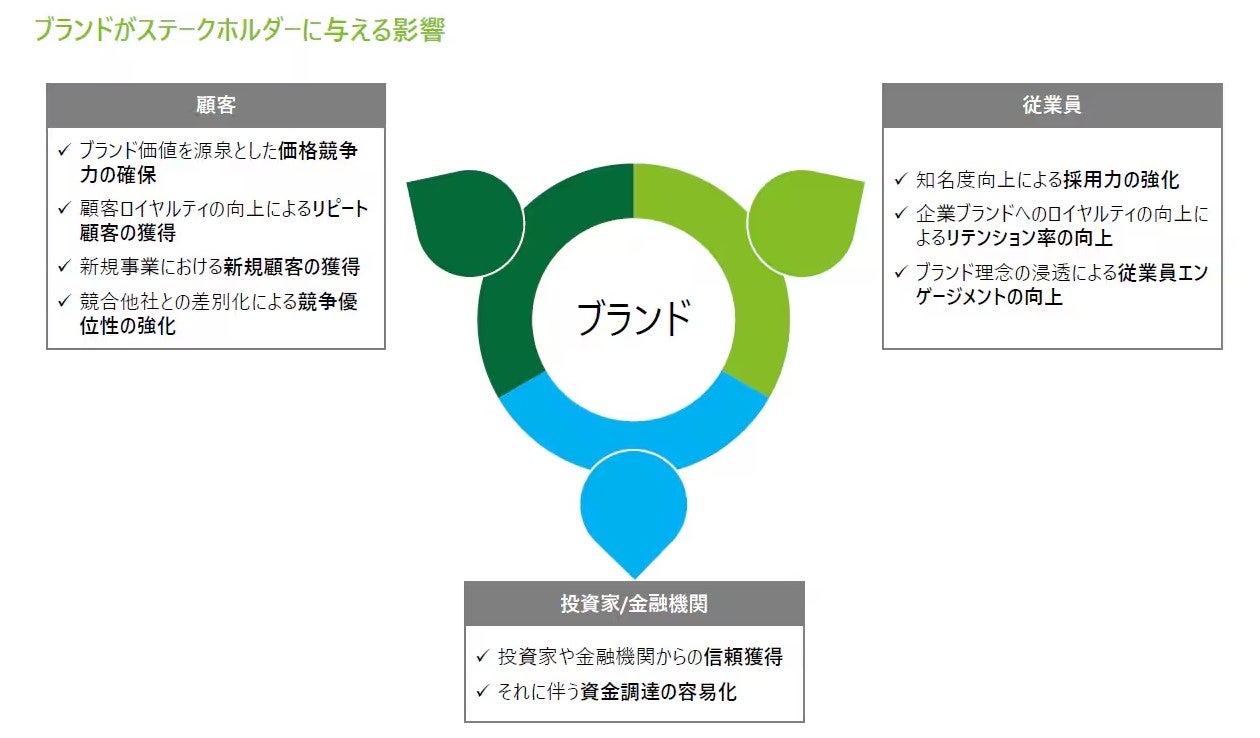

評価の目線で見ると、価値は2つに分けられます。一つはキャッシュフロー、もう一つはそれに対する不確実性です。前者については、商品の単価を上げる、認知度をアップし購入量を向上させることができるという可能性が生じますから、メリットは非常に大きいといえるでしょう。後者は先に述べたクッション効果が好例です。デメリットはその裏返しですね。ブランド価値が低ければ、これらメリットを得ることができません。

栗原

ブランドを持つ企業が新しい事業等を起こすとき、生活者からの期待値を既に持っていることもメリットの一つに数えられます。期待値が既にあることで事業の不確実性が低下する、つまり成功率が上がるのです。これは事業の安定性にも結びつくと考えられます。

ブランド価値の定量化実現に向けて一歩を踏み出す

――企業活動に影響を与えるブランド価値ですが、それを定量化することはなぜ難しいとされているのですか。

鷺坂

ブランドが意味する範囲の特定が難しいことが要因です。例えば、あるブランドの商標の使用許可を別企業に与える場合がありますが、その結果両企業のブランド事業が同条件になるとは考えにくいでしょう。ライセンサーには何かしらの厳然たる違いがあるはずですから、そこを含めた定量化は困難になります。

使用権にまつわるロイヤリティーなどについては定量化が可能ですが、使用権を得た企業の将来的な成長、価値向上までは定量化できていないのが現実です。もしも後者が可能になれば、ビジネス界はさらに面白くなるのではないでしょうか。

――ブランド価値の測定には複数の手法があると考えますが、デロイト トーマツではどのような手法でブランド価値定量化を行っているのでしょう。

熊谷

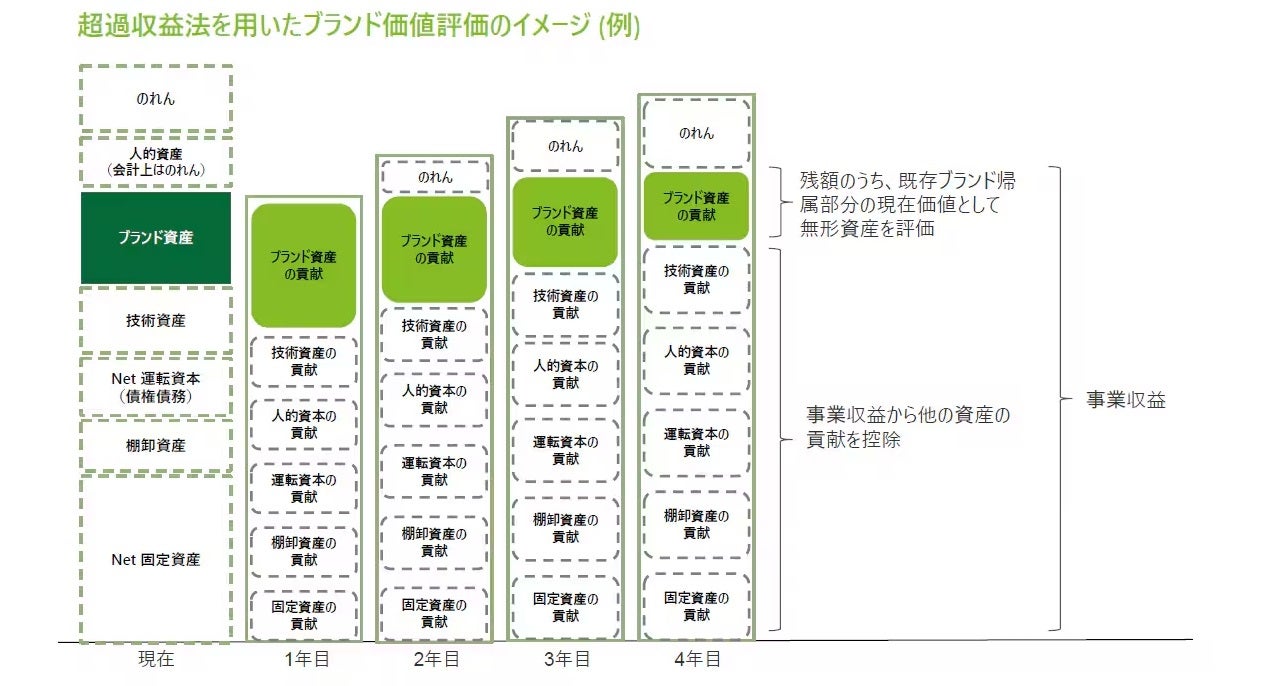

デロイト トーマツのブランド価値評価においては、会計上の評価に用いる手法を流用する形で、主に2つの手法を用いています。1つめは無形資産の価値を直接的に示せない場合、他の資産の価値を評価し、残った部分を無形資産価値として算出する超過収益法。2つめは商標などを貸与したときに、どの程度の料率が取れるかのパーセンテージをもとに算出するロイヤリティー免除法です。

これらは一般的な評価手法ですが、デロイト トーマツでは現実的な買収の有無に関わらず、買収を行った際に使われる評価方法も応用しています。デロイト トーマツでは、ブランド評価のパラメーターと、ブランド診断プログラム「Brand Health Check」を組み合わせています。これにより、ブランド施策として、企業がどのような取り組みを実践すれば、どのような形で価値が向上するかのヒントを得ていくのです。

――そういった工夫は、サービスとして広く展開していくことができるものですか。

熊谷

徐々にカスタマイズしていけばその可能性はあると考えますが、現時点ではどの企業にも一律に展開できるまでには至っていません。やはりクライアント企業との話し合い、確認が必要になりますね。

栗原

一方で、ブランド価値向上を推進している社員が、正当な評価を受けにくいという現状を何とかしたいとのニーズもあるでしょう。

鷺坂

企業の財務・非財務情報をまとめた統合報告書の内容の一つとして無形資産の提供的評価を社内で作成できるようになれば、自分たちの活動の結果が明確化されますし、それ自体が企業価値になるとも言えますね。そのテーマとしてブランドを位置付けていくべきと考えます。

栗原

社員の業務の正当な評価を実現させるとともに、株主などのステークホルダーに対してブランド価値への理解を促すことも、今後重要になっていくでしょう。