サステナブル・ブランド価値を企業ブランド価値へ反映させるには

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

ESG & Climate Office

諸井 美佳

駒澤大学で教鞭をふるう青木茂樹教授は、毎年開催されている「サステナブル・ブランド国際会議」のアカデミックプロデューサーとしても活躍しておられます。前編では、生活者のSDGsに対する企業ブランドの調査である「Japan Sustainable Brands Index」の分析結果についてお話しいただきました。本後編では、企業のサステナブル・ブランディングについてお話を伺います。

目次

青木 茂樹氏

駒澤大学

経営学部 市場戦略学科教授

専門領域はマーケティング、地域活性化、SNSなどにおけるパブリシティ構築。著書に『コンテクストデザイン戦略:―価値発現のための理論と実践―』(芙蓉書房出版、2012年)、『戦略的マーケティングの構図―マーケティング研究のおける現代的諸問題』(同文館出版、2014年)ほか。地域活性化の一環としてNPOやまなしサイクルプロジェクト理事長も務める。

Good Life 1.0からGood Life 2.0の時代へ

――消費財を扱うto C企業を中心に、サステナビナリティ経営への転換が意識されつつあります。このサステナビリティへの取り組みを企業ブランド価値として企業が取り込んでいくうえで、重要な視点は何でしょうか。

企業が消費者に届ける製品は、本来はGood Lifeを実現するための生活要素であるべきだと考えています。その視点で考えたとき、いわゆるモノ不足の時代は製品があること自体がGood Lifeにつながっていました。これがGood Life 1.0の時代です。

しかし現在はモノ余りの状況であり、製品があればGood Lifeであるという時代ではありません。家族のつながりや友人たちとのつながりといった、緩やかなネットワークで環境問題や社会的問題を解決し、それと同時に生活をより豊かにしていきたい。このように消費者のニーズが大きく変化しているのがGood Life 2.0の時代だといえるでしょう。

これまでは各業界、各市場の中で競合とどう差別化するのかといった部分で、各社は競争してきました。しかし、Good Life 2.0の時代では、機能的価値や情緒的価値だけで自社の製品を捉えるのではなく、その先にある社会問題にどこまで自分たちの製品が結びついているのかまで考える、そういった意識がとても重要だと考えています。

ブランド価値の高いアメリカのいくつかの企業では、異業種、あるいは同業種で連携し、サステナブルなマーケットを打ち出していくプロジェクトを進めています。これは生活そのものを面として、サステナビリティの市場を掘り起こしていくための取り組みです。

日本企業でも、サステナビリティを意識して企業同士が連携する事例が現れています。例えば、脱プラスチックのための取り組みを進めるため、流通業大手ではそれぞれメーカーと連携し、回収事業を始めました。

こうした取り組みで何よりも注目したいのは、サステナビリティのための取り組みがデファクト・スタンダード(事実上の標準)として広まることです。例えば、小売業で取り組みを推進すれば、店舗で販売するあらゆる商品に対して、サステナビリティ観点の基準を設けることが考えられます。そうすると、メーカー側はその基準に対応せざるを得ません。行政が主導してルール化する方法もありますが、日本では民間主導によるデファクト・スタンダードを構築することで、サステナビリティの取り組みが広まり始めていると感じています。

従来の企業ブランディングとサステナブル・ブランディングの違い

――昨今、サステナブル・ブランディングにも注目が集まっています。従来のブランディングと何が違うのでしょうか。

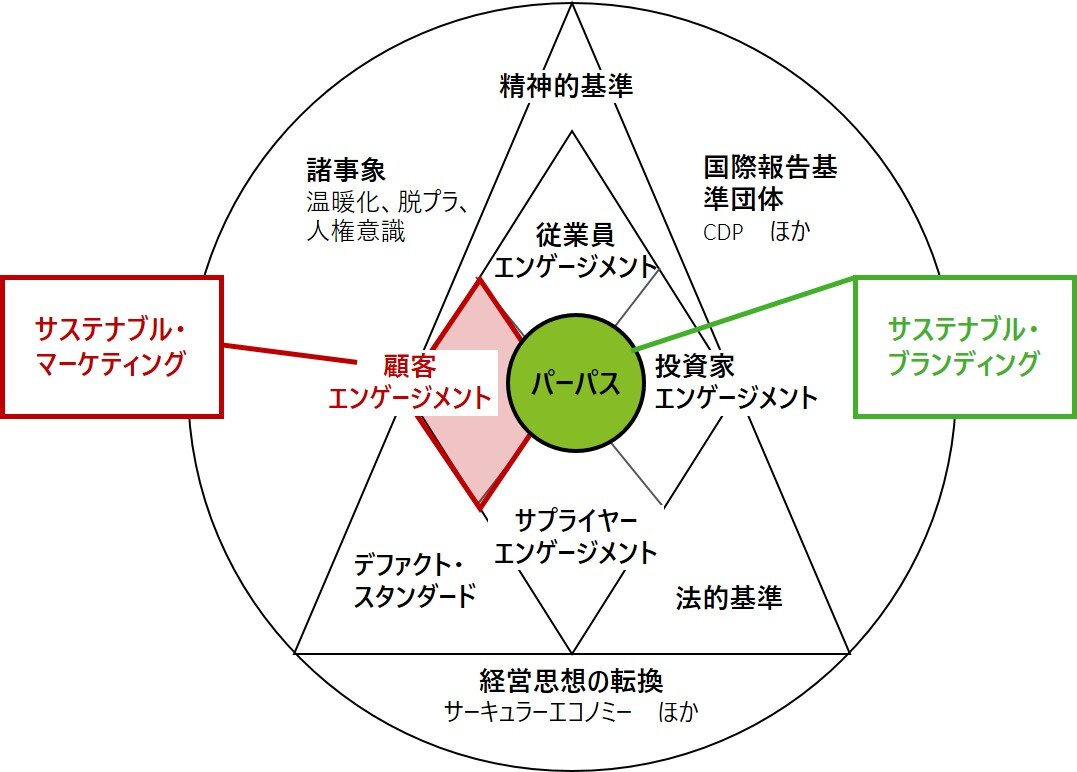

サステナブル・ブランディングは、製品開発のコンセプトやそのコミュニケーション戦略に限定されるものではありません。企業理念、あるいはパーパスまでを包括するものだといえます。これを表したのが「サステナブル・ブランディングの構図」です。

出所:日経広告研究所報319号:pp6-7よりデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社作成

企業の外部環境の変化として、温暖化や脱プラスチック、人権問題といった諸課題があるほか、それに対応する国際基準や世界的な取り組みが挙げられます。また、サーキュラーエコノミー(循環型経済)といった経営思想の転換も環境変化の1つです。

こうした外部環境の変化に対し、企業内部では人事部や広報部、生産管理部、マーケティング部などが対応することになりますが、その真ん中にあるべきなのが、自社のパーパス(存在意義)です。

企業は環境や社会問題に対する企業姿勢や大義といったパーパスを掲げ、そのうえで事業活動を行わなければなりません。ただ各部門がパーパスを理解せず、また相互に連動してコミュニケーションを行っていなければ、サステナブル・ブランディングを推進していくことは不可能でしょう。

サステナビリティの多様性や変化に追従できない、情報を処理しきれないといったケースもあります。そこで意識したいのは、サステナビリティの裏に働く推進力を把握し、適切に対処することです。

サステナビリティの標準化には、「De jure Standard(デジュール・スタンダード)」と呼ばれる公的機関・団体により規定された規制・認証などを含む広い意味での法的標準と、圧倒的な市場支配力によって獲得され得る「De Facto Standard(デファクト・スタンダード)」、そして多くの企業における考え方の基本的な規矩である「De Spiritus Standard(デスピリタス・スタンダード)」と呼ばれる精神的標準があります。

このようにサステナビリティへの潮流には様々な推進力があることを理解し、その戦略的対応を日本企業の経営陣は考案していくべきです。

サステナブル・ブランディングの要は、従業員の実体験の蓄積と部門間連携による共感

――中長期的な時間軸でカーボンニュートラルあるいはサステナビリティを実現するには、自社のパーパス(存在意義)を起点に事業活動を見直すことが重要だといわれています。実際にパーパスを日々の業務レベルまで落とし込んでいくには、何が重要になるのでしょうか。

部門間連携による共感・共鳴の醸成と従業員の実体験の蓄積が重要になってきます。

部門間連携では、従来、多くの企業には部門間に"壁"があり、お互いに歩み寄れなかったのではないでしょうか。例えば、事業会社のサステナビリティ/CSR推進室の従業員と、売上獲得に絡む事業部の従業員では、気質が異なることがよく見られます。一方は優等生、もう一方は傭兵的なセンスを持つともいえ、縦割り組織の壁もあって歩み寄ることが難しいのです。

両者の壁を突き破るためには、パーパスを軸にしたメッセージをトップマネジメントから現場までしっかり落とし込み、現場の人たちがそれを理解することが重要です。

その際に大切になると私が考えているのは、共感・共鳴です。サステナブルに対する共感・共鳴を社内の中でも響かせて、そのさざ波を市場のお客様にまで届けなければなりません。

次に、従業員の実体験の蓄積の面では、とある牛丼チェーンが子ども食堂への寄付を行っています。家庭で毎日の夕食を満足に食べることができない子供たちに向けて、従業員たちが店で作った牛丼を自分の手で届ける。「うまい、安い、早い」は無駄がないという意味では事業活動自体がサステナブルではあるものの、企業ブランドとしても店で牛丼を作る従業員の実感としても、日々の事業活動がサステナビリティと結び付けられる場面はほとんどなかったと言います。

そこに、店の外に出て行って、自分たちが一生懸命作った牛丼を子どもたちに届けて喜ばれるという実体験が入り込むことで、従業員は事業活動のミッションあるいはパーパスを一度反芻して、実体験とひもづけて理解することができるようになるのです。

従業員が頑張って働いて売上を上げれば、恵まれない子どもたちに牛丼を届ける余裕が生まれる。このような仕掛けは、実際に現場の従業員のモチベーション向上につながっているそうです。企業にとって経済的な指標は引き続き重要ではあるものの、非財務的な活動によってモチベーションが上がる事例を見ると、やはり人間の幸福度は精神的なものからも影響を受けるものなのです。

サステナビリティへの取り組みを事業レベルに落とし込んで部門間の連携を進めるには経営陣からのトップダウンによるパーパスの浸透が重要ですが、一方で、従業員の日々の社会貢献活動を組み合わせ、自分が社会の誰かの役に立っていることを実感するボトムアップのベクトルも、非常に重要です。