日本とアフリカの関係強化を目指す、第9回アフリカ開発会議(TICAD9)が2025年8月20~22日、横浜で開催される。経済成長が続き、豊富な資源を有するアフリカ諸国は今世紀半ば以降、経済・地政学的な影響力を増していく。一方、政治・社会リスクと国際情勢の緊迫、日本政府・企業のリソース面などでの制約から、アフリカに対する開発と投資は容易ではない。国際秩序の大きな変革期を迎える中、日本政府はTICADを基盤とした外交戦略の進化と深化が必要であろう。アフリカ新戦略の策定に向け、3つのポイントを提言したい。

目次

アフリカの潜在力と新戦略の必要性

TICAD(Tokyo International Conference on African Development、アフリカ開発会議)はアフリカの開発をテーマとする国際会議である。日本政府が主導し、国連や国連開発計画(UNDP)、世界銀行、アフリカ連合委員会(AUC)とともに1993年以来、開催してきた。

TICAD9は2025年、米国の第2次トランプ政権の通商・安全保障政策によって国際秩序が大きく変容している最中に開催される。保護主義と覇権主義的な政策が広がり、デジタル領域の技術革新が進む国際環境において、TICAD9は日本がアフリカとどのような関係を構築すべきかを考える重要な起点となるだろう。

キーワードとなるのは、「戦略的な投資」である。政府関係者の間には「TICADのIはInternationalであるが、InvestmentのIでもあるべきだ」との見解が広がっている。この投資は、単なる資金の投入に留まらず、人材、技術、そして制度的基盤の構築といった多角的な要素を持つことが期待される。

なぜアフリカに注目し、投資すべきか。その理由は、アフリカの経済成長力と経済安全保障上の重要性にある。その一端は、人口動態や経済指標から読み解くことができる。

- 2050年の人口24.7億人: 2025年から6割の増加。世界の4人に1人はアフリカ人に(国連)[1]

- 2025年の年齢中央値19.3歳: 若年人口の層が極めて厚い(国連)[2]

- 2025年の経済成長率4.0%: サブサハラアフリカの2025年の経済成長率は4.0%と、世界全体を1.0ポイント上回る見通し(IMF)[3]

- 重要鉱物の埋蔵量30%: アフリカの重要鉱物埋蔵量は世界全体の30%を占める(AFDB)[4]、コバルトやマンガンの半分近くはアフリカに埋蔵されている(UNCTAD)[5]

- 対内直接投資残高1兆ドル: 2023年のアフリカの対内直接投資残高は1兆0362億ドルであり増加基調。米国が560億ドル、中国が420億ドルに対し、日本は80 億ドル弱の規模(UNCTAD、日本銀行)[6][7]

一方、アフリカ諸国の政治、社会、地政学リスクは総じて高い。日本政府、企業の人的・金融リソースには限界があり、現状においては単純に投資を積み増すことは難しい。

日本は人材の育成や頑健なインフラ・インフラシステムの提供によって、アフリカ諸国の中長期かつ持続的な成長を支援してきた。これまでに獲得してきたアフリカ諸国からの信頼を活かしながら、新たな国際秩序の中、「アフリカで何を目指すのか」という外交上の目的を再定義すること、そしてその目的達成に向けて戦略的な投資を具体的に推進することが求められる。

「目指すもの」は、これまでの日本のアフリカ外交において、資源、市場、友好関係、国連安全保障理事会改革での得票などが並べられてきた。新戦略では、その優先順位を決めることが重要になる。また、「中国や米国に劣後する投資をどのように拡充し、効率的にするのか」、「アフリカ諸国のリスクをどのように補填・軽減するのか」という視点も不可欠である。

これらを前提としたうえ、本稿では新戦略決定の補助線となる3つのポイントを示す。

① リスク分散とリソース拡充のための多国間連携

② 地域別戦略、重点国戦略の策定と明確化

③ リープフロッグ型経済を意識したスタートアップ・エコシステム

――である。

提言1:リスク分散とリソース拡充のための多国間連携

日本は前述の通り、アフリカ開発・投資を進めるうえでリスクとリソースの限界に直面する。これらを乗り越えるため、アフリカ外交における多国間連携を強化することが不可欠である。すなわち、「誰と組むべきか」という視点から戦略を構築することが必要となる。

本稿では、連携先の候補として、⑴英連邦、⑵インド、⑶教皇聖座、などを挙げたい。インドを除けば、これまで日本の外交ではあまり注目されてこなかった枠組みだろう。

第一の候補、英連邦(Commonwealth of Nations)とは、旧英帝国と旧植民国、合計56ヵ国が民主主義や法の支配、人権といった価値観を共有し、緩やかに連携する国際組織である。一般には4年に一度開かれる総合競技大会「コモンウェルスゲームズ」で知られる。しかし、第2次トランプ政権が保護主義的・覇権主義的政策を講じる中、英連邦は貿易円滑化や投資促進、サイバーセキュリティなどの領域を中心に、外交、経済的な連携の強化に乗り出している。

英連邦のシェリ・アヨコー・ボチュウェイ事務総長は2025年7月の講演で、「今起きている、ルールに基づく国際システムの急速な崩壊、それによる不安定性と不確実性、さらに、一極的な世界から多極的な世界へのバラバラな移行は、英連邦が最も重要な国際組織になる機会を生み出している」と語った[8]。

2025年4月に事務総長に就任したボチュウェイ氏は2024年までガーナの外務・地域統合大臣を務め、同国の国家安全保障会議のメンバーだった。英連邦に加盟するアフリカ諸国は、ガーナ、ナイジェリア、南アフリカ、タンザニアなど21ヵ国に上り、歴代の事務総長、幹部にもアフリカ出身者が目立つ。

日本にとって、英連邦は今後、外交上のパートナーとして重要性が増すことが想定される。そのカギになるのが、日英2国間関係の深化と、包括的・先進的環太平洋連携協定(CPTPP)である。

英連邦の中核である英国は、資源開発を中心にアフリカで強い存在感を発揮し、日本との間では「日英経済版2プラス2閣僚会合」において、資源・グローバルサウス外交で連携する方針を確認した[9]。

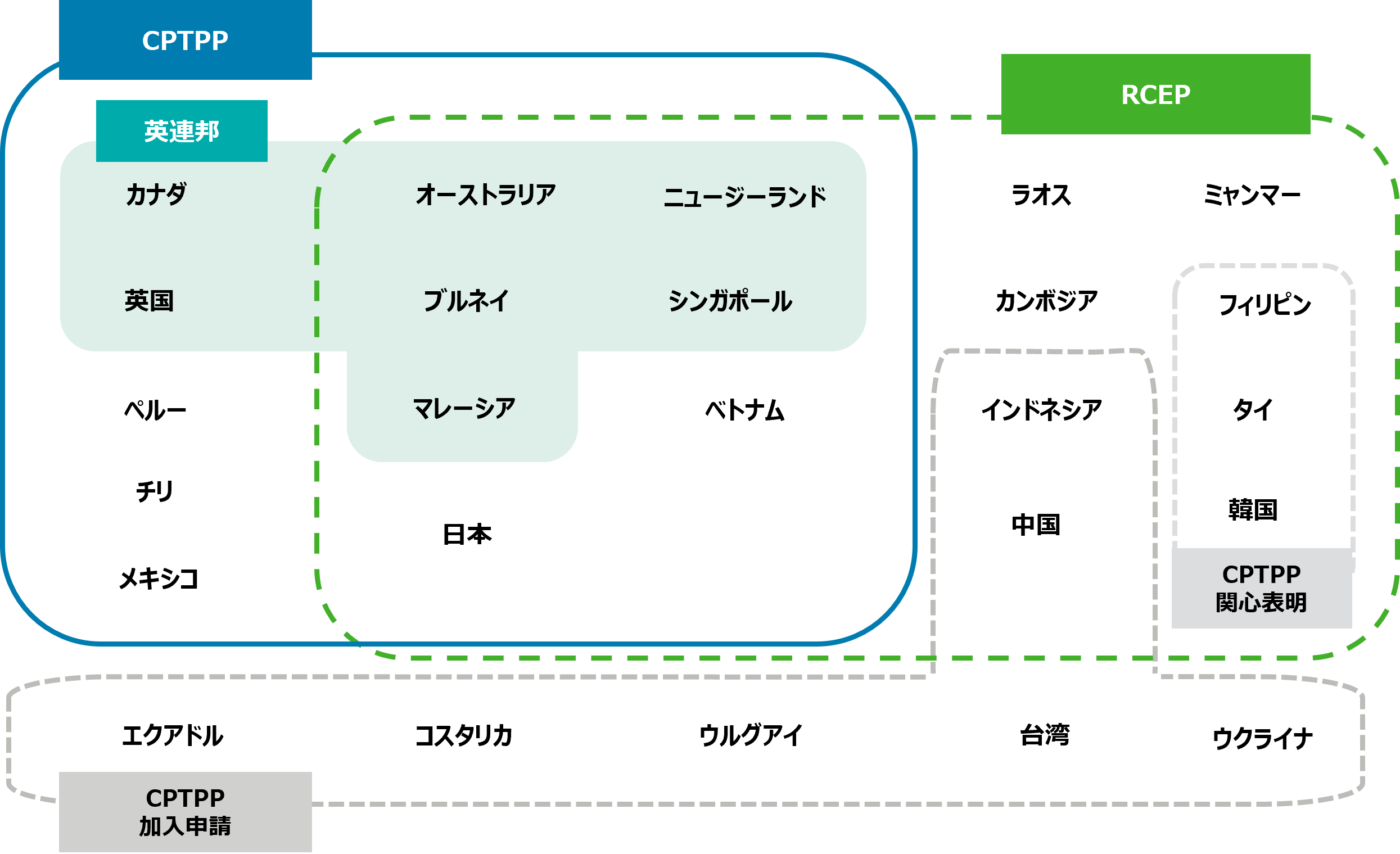

CPTPPは米国離脱後の環太平洋連携協定(TPP)を日本が主導して再合意に導いた枠組みであり、日本の影響力が注視されている。2024年の英国新規加盟によって、CPTPPメンバー12ヵ国のうち、英連邦加盟国は英国、オーストラリア、カナダなど7ヵ国となった。CPTPPは日本と英国、英連邦がコミュニケーションする場になる可能性を秘めている。(図表1)

図表1 CPTPPの中の英連邦加盟国

食料・エネルギーの自給率が低い日本にとって、ルールに基づく自由貿易が不可欠であり、英国・英連邦と連携しつつ、CPTPPの拡大やグローバルサウス外交を進めることが重要になる。その延長線上には、英連邦を通じた英語圏アフリカ諸国との連携、CPTPPの枠組みを活かしたアフリカ開発が期待される。この連携は、価値観を共有する国々との資金調達や人材確保、事業展開における協調を通じ、リソースを拡大し、日本が単独で抱えるリスクを分散する。より大きく効率的な投資を狙うことが目標となる。ただし、英連邦内には多様な国々が存在し、それぞれのニーズと日本の外交目的を合致させるためのきめ細やかな調整も求められるだろう。

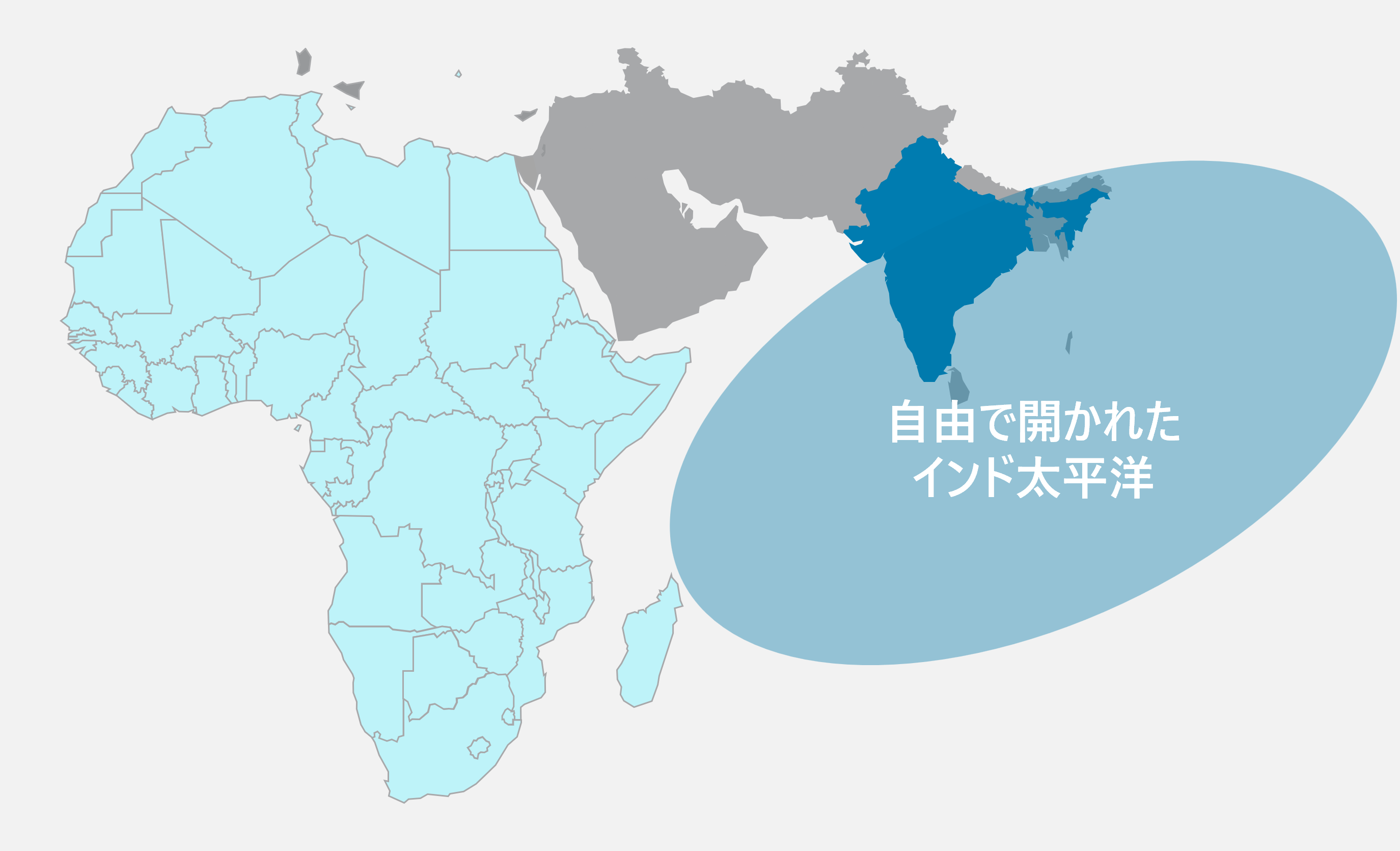

第二の連携先候補に挙げるインドは、日本政府が2010年代に提唱した「自由で開かれたインド太平洋構想」における重要なパートナー国である。アジアから見て、「インドの先」にアフリカ諸国が位置しており、地理的にも経済・産業においても、インドはアジアとアフリカを結ぶハブとなっている。アフリカ諸国との外交・産業連携では、インド太平洋構想に基づく働き掛けが効果を発揮する可能性がある。(図表2)

図表2 インド太平洋構想とアフリカ

デロイト トーマツ戦略研究所作成

空調や自動車、インフラ開発、生理用品など様々な業態の日本企業がインドに進出し、インド市場の経験を活かし、アフリカ進出に向かっている。また、多くのインド企業がアフリカ市場に製品・サービスを供給し、インドとアフリカをまたがるサプライチェーンの構築が進み始めている。

これらの観点から、新たな国際秩序の中、インドを意識した外交・事業戦略の重要性を再確認する必要性が高まってきた。インドとの連携は、双方のリソースを用い、経済的補完性と地理的優位性を活かした共同投資・開発を可能にするが、アフリカ市場での日印間の潜在的な競合にも留意し、協調領域を明確にすることが重要である。

第三の教皇聖座は、キリスト教カトリック教会を意識した連携である。聖座(ローマ教皇および教皇庁)は180を超える国・地域と外交関係があり、アフリカの外交・教育・宗教において強い影響力を持っている。聖座との外交を通じたアフリカ諸国とのコミュニケーションに目配りすべきではないか。教皇聖座との連携は、宗教的・文化的なソフトパワーを活用した人道支援や教育分野での協力を深化させ、草の根レベルでの信頼関係構築に寄与する。ただし、その性質上、大規模な投資への直接的な影響は限定的であることを理解する必要がある。

同様に、中東諸国、特にイスラム教スンニ派・シーア派諸国との連携も、アフリカ大陸の北部や東部における地政学的な影響力や、豊富な資金力を考慮すると重要である。エネルギー、農業、インフラ開発など、特定の分野での共同投資や連携の可能性を模索すべきである。

提言2:地域別戦略、重点国戦略の策定と明確化

日本のアフリカ外交はTICADを中心に、アフリカ諸国全体の開発と中長期的な成長を支援することを重視してきた。その取り組みは人道・経済成長の両面において、アフリカ諸国から高い信頼を得てきた。

しかし、中国は2010年代から掲げる一帯一路構想の下、資源担保型のインフラ投資をアフリカ戦略の柱と定め、アフリカ諸国で圧倒的な影響力を行使している。米国の第2次トランプ政権は米国国際開発庁(USAID)を事実上解体し、資源・市場を目的としたアフリカ外交の姿勢を明確にした[10]。欧州諸国も開発協力関係を維持しながら、自由貿易協定(FTA)締結や民間投資の促進を進めてきた。アフリカにおいて、米国撤退による開発・支援の「真空地帯」が生じる一方、重要鉱物の獲得に向けた競争が激化しつつある。

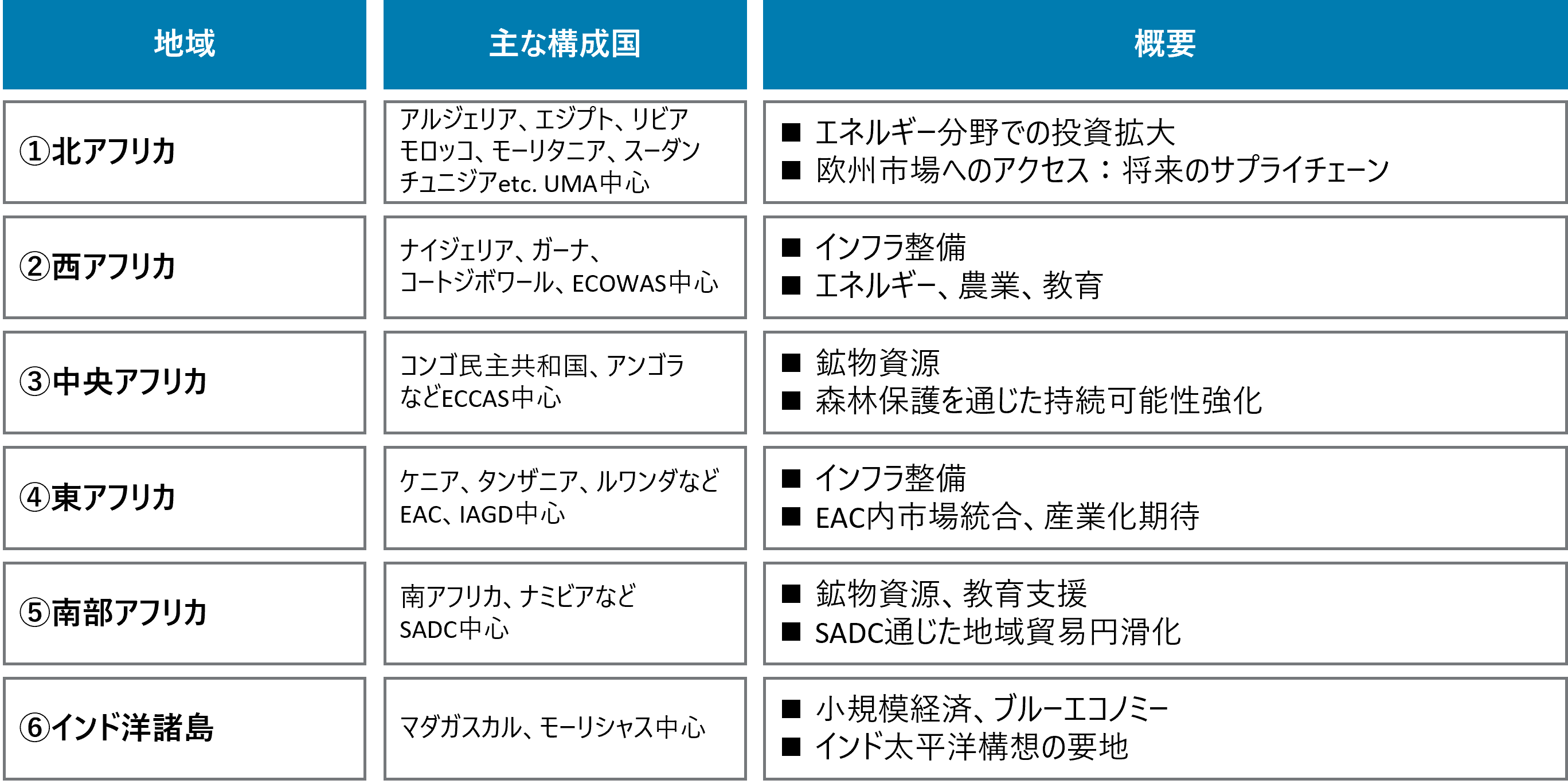

国際秩序が変わる中、前述の通り、日本はアフリカ外交の目的を再定義することが強く求められている。その際、地域特性を意識した目標設定が必要になる。すなわち「どの国・地域で何をするのか」という視点である。

本稿では、アフリカ専門家の意見を参照し、6つの地域案をまとめた。(図表3)

図表3 アフリカの6つの地域

デロイト トーマツ戦略研究所作成

※UMA:アラブ・マグレブ連合

ECOWAS:西アフリカ諸国経済共同

ECCAS:中部アフリカ諸国経済共同体

IAGD:政府間開発機構

SADC:南部アフリカ開発共同体

将来的には、アフリカ全体の開発を目指すTICADの下で、6程度のエリア別TICAD分科会を開催することを検討すべきである。

また、外交目的の再定義を踏まえ、経済的潜在力、政治的安定性、ガバナンスの質、日本との既存の関係性、特定資源の有無、リープフロッグ型経済の進展といった観点から重点国(あるいは地域)を特定し、資源やインフラ投資のような個別戦略を策定することも一案となる。例えば、資源が豊富な国には供給網の安定化を目的とした投資を、デジタル化が進む国にはスタートアップ支援を集中させるといった方針を明確化することは有効だろう。

ただし、アフリカは依然として国・地方自治体ごとの差異が大きく、社会・文化に合わせた対応も重要になる。エリア別、重点国に関する戦略を策定したとしても、日本の政府機関や企業は地政学環境の変化や小地域の社会・文化に合わせ、きめ細やかに対応することが引き続き求められる。

提言3:リープフロッグ型経済を意識したスタートアップ・エコシステム

三番目のポイントは「どの領域に注力すべきか」という観点である。

アフリカ諸国では既存のインフラやルールに制約されない、新たなサービスやビジネスが爆発的に広がる可能性がある。携帯電話網やデジタル・マッチング・サービスといった革新的な技術、ビジネスモデルを活用し、従来の発展段階を飛び越える「リープフロッグ型」の経済成長が進んでいるためである。

本稿は、既存の大企業・現地進出企業に対する政策支援に加え、急激な変化(リープフロッグ)に対応する力を持つスタートアップ(SU)支援やSUエコシステムの構築の必要性を挙げる。

スタートアップ連携の中で、まず注視すべきは、日系SUのアフリカ事業支援である。

日系SUは、リープフロッグ経済外交の中心的な役割を果たす。これらの企業は、アフリカ諸国に先端技術を用いたサービスや革新的なモデル事業を展開し、現地の経済発展を支援するとともに、市場を創出することが期待される。特に、環境技術、情報通信技術、医療技術、ブルーエコノミーなどの領域は日系SUが活躍し得るだろう。日系SUへの支援は、公的金融機関によるリスクマネーの供給や、日本貿易振興機構(JETRO)による現地情報提供・マッチングの強化を通じて進めるべきである。

第二に注視すべきは、日本企業と現地スタートアップとの連携である。

アフリカ諸国のSUとの協業、現地SUへの投資、現地SUを交えたオープンイノベーション事業はリスクを伴うものの、一層重視すべきである。現地企業との連携、資金調達支援、技術移転や人材開発支援によって、個別国・地域の需要に応じた事業を展開することが求められる。

また、ルワンダのように外資企業への規制を緩和し、実証実験の機会を提供する国もある。こうした市場で米国のドローン企業などは事業化のデータを集積しており、日本企業にとって参考になるだろう。現地SUとの連携においては、日本の大企業が持つ技術やノウハウと、現地SUの市場理解・スピード感を組み合わせることで、Win-Winの関係を構築できる。この際、知的財産保護や事業継続性に関わるリスクを軽減するため、法制度整備支援や保険制度の活用も検討すべきである。

第三に注視すべきは、スタートアップを中心にした経済エコシステムの構築である。

進出した日系SU、大企業、現地SU、投資家をまたがる情報の共有や人材データベースの構築などが期待される。

アフリカ諸国でのSUエコシステムの構築においては、日系事業体の東南アジア諸国連合(ASEAN)地域でのSUエコシステム参画による経験と、明らかになった課題などを反映することが求められる。ASEANのスタートアップ、事業環境ではシンガポール、中国などのベンチャーキャピタル・テック企業が大きな影響力を行使している[11]。

一方、日本企業は製造業を中心にサプライチェーンを構築しているものの、SUのインキュベーション、アクセラレーションに関与している事例は中国勢などに比べて限られている。現地SUへのアクセスや人材、資金の供給・循環などで立ち遅れていることは要因だろう。ASEANでの経験から得られる教訓は、初期段階からの積極的な関与、現地のベンチャーキャピタルやインキュベーターとの協働、そして資金供給の多様化である。具体的には、公的ファンドと民間資金を組み合わせたハイブリッド型投資スキームの構築や、日本の大学・研究機関とアフリカの大学との共同研究推進などが考えられる。

ASEANでの出遅れを考慮した場合、アフリカにおけるSUエコシステムへの関与は、リープフロッグ経済を意識したスピード感が極めて重要になる。現地企業とのデータ・人材共有から、具体的な製造業・サービス網の構築まで迅速に実装できるかが焦点になるだろう。

結語:アフリカとの共創関係の構築へ

アフリカが将来の世界経済の成長エンジン、資源の要所として存在感を高める中、TICAD9は、日本のアフリカ外交を再確認する極めて重要な機会となる。本稿で提示した「多国間連携によるリスク分散とリソース拡充」、「地域・重点国戦略の策定と明確化」、そして「リープフロッグ型経済を志向したスタートアップ・エコシステムの構築」を、日本の限られたリソースを最大限に活用し、アフリカの持続的な成長に貢献するために検討していくべきではないか。

日本がこれまで築き上げてきた「人への投資」や「質の高いインフラ」への信頼は、単なる資金提供に留まらない、日本独自の強みとして今後も活用されるべきである。この信頼を基盤とし、アフリカ諸国に対する開発支援に加え、アフリカ諸国との共創関係を築いていくことで、日本はアフリカにおける安全保障の確保と持続的経済成長に貢献し、同時に自国の経済安全保障と国際的影響力を強化することができる。TICAD9以降、新たな国際秩序に対応する戦略的な投資を一つ一つ特定し、実現していくことが求められている。

※本稿は執筆時の情報に基づく私見であることをお断りする。

<参考レポート>

加速する「重要鉱物の囲い込み」と3つのシナリオ――日本はどう動くべきか | DTFA Institute | FA Portal | デロイト トーマツ グループ

TPPを基軸とした新戦略の可能性――米国による秩序転換に対応、焦点は英連邦・経済安保 | DTFA Institute | FA Portal | デロイト トーマツ グループ

<参考文献>

[1] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2024). World Population Prospects: The 2024 Revision.

[8] The Commonwealth. (2025, July 15). Secretary-General statement at first dialogue with Commonwealth Accredited Organizations.

[9] 外務省.(2025年3月7日). 日英経済版2プラス2閣僚会合. 外務省ホームページ

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_01863.html.(参照 2025-08-05).

[10] U.S. Department of State. (2025, January 26). Implementing the President’s Executive Order on Reevaluating and Realigning United States Foreign Aid.

[11] 尾﨑航.(2024). 「ASEANのスタートアップ事情 日本貿易振興機構」.

https://www.mof.go.jp/pri/research/conference/aseanws/2023/asean2023_03_01.pdf .(参照 2025-08-05).