2025年10月21日、自由民主党総裁の高市早苗氏が総理大臣に就任し、新内閣が発足した。高市政権が最初に直面する最重要イベントは、米国のトランプ大統領の来日になる。今後の日米外交においては、両国が合意した戦略的投資イニシアティブの確実な履行が不可欠な要素となった。米国に対する総額5500億ドルの投資枠組みの内容を整理したうえ、「海洋」、「宇宙」などの視点から日本の経済・産業活性化につなげる端緒を探る。

10月4日に自民党総裁に選出された高市氏は、公明党の連立離脱や日本維新の会の閣外協力協議を経て、首相に就任した。新政権は物価高対策、ガソリン暫定税率廃止の議論を踏まえ、年内の2025年度補正予算の策定を目指す。

一方、新政権は国内政策とは別に、明確な外交ビジョンを示し、実現していくことが問われる。米国の第2次トランプ政権発足後、国際秩序は非連続的に変化している。高市首相はトランプ氏と10月28日に首脳会談し、それが最初の外交上の関門になる。

5500億ドル投資、米国安全保障に資する主要7分野

2025年1月に発足した第2次トランプ政権は、同盟・同志国も対象にした高関税措置を発効させた。日本と米国は2025年7月に関税協議に合意し、米国は自動車・同部品を含む多くの日本製品の関税率を15%に設定した。さらに、両国は日米戦略的投資イニシアティブに沿って、日本は、半導体や造船など米国の経済・国家安全保障に貢献する領域に総額5500億ドル(約80兆円)を投資することになった[1]。

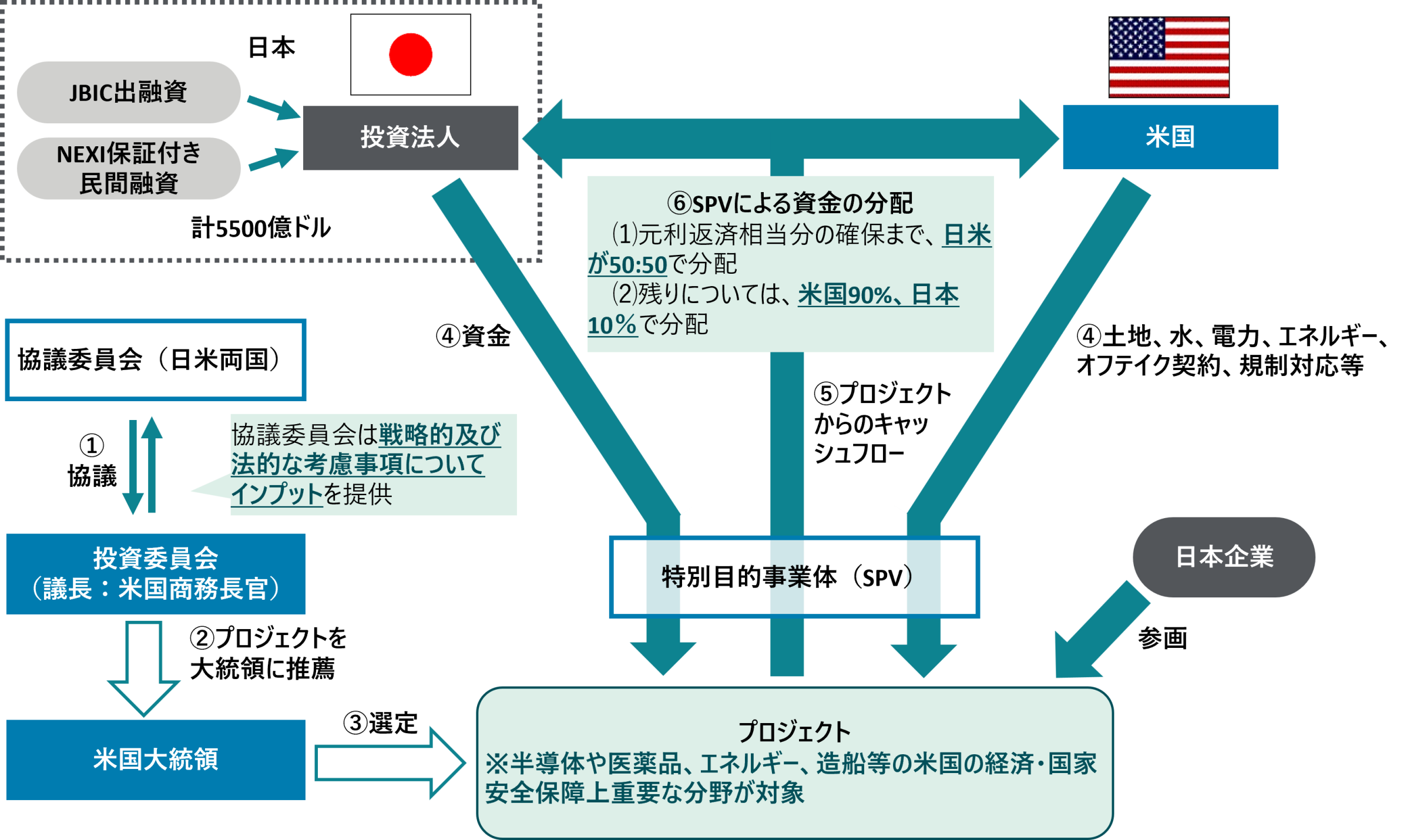

日米両政府は2025年9月4日署名の了解覚書において、米国の経済・国家安保の利益を促進するための投資対象として「半導体、医薬品、金属、重要鉱物、造船、エネルギー(パイプラインを含む)及び人工知能(AI)/量子コンピューティング」の7分野を挙げた[2]。同時に、投資対象が「(7つを)含むが、これらに限定されない様々な分野」であることを確認している。(図表1)

図表1 日米の戦略的投資イニシアティブの主要対象

.png)

デロイト トーマツ戦略研究所作成

本稿ではまず、日米の戦略的投資イニシアティブの概要を整理したい。

覚書に基づき、日本は2029年1月19日(米国の次期大統領就任の前日)までに、7分野を含む多様な領域に5500億ドルを投資する。両国は、2国間の強固かつ協力的な関係の重要性を考慮し、対米投資が「両国の最善の利益になると認識した」とされる。

戦略的投資に当たって、日本は⑴国際協力銀行(JBIC)の出融資、⑵日本貿易保険(NEXI)の公的保証を付与した民間金融機関の融資――によって、投資枠(投資法人)を整備する。また、投資対象の検討に向けて、日米両国が協議委員会(Consultation Committee)を置き、トランプ大統領は商務長官主導の投資委員会(Investment Committee)を設ける。

そのうえで、次のプロセスによって投資先の選定・実行・資金回収が実施される。

① 協議委員会が米国の投資委員会と協議

協議委が戦略的・法的考慮事項を提示する

② 米国の投資委員会が投資対象プロジェクトを大統領に推薦

③ 米大統領(ホワイトハウス)がプロジェクトを選定

④ プロジェクトに沿った特別目的会社(SPV)による投資

日本側がSPVに資金を拠出する。米国政府は土地、交通網、水、電力、エネルギーを調整し、オフテイク契約(長期供給契約)を促す。また、プロジェクト関連の規制プロセスについて迅速に対応する

⑤ SPVを通じてプロジェクトのキャッシュフローを2国間で調整

⑥ SPVによる資金の分配

⑴ 日本提供資金の元利返済相当分を確保するまで、米国が50%、日本に50%(米国における税の控除後)の資金を取る

⑵ 残りについては、米国側の様々な貢献に鑑み、米国90%、日本10%の割合で分配する

(図表2)

図表2 日米の戦略的投資イニシアティブの概要

デロイト トーマツ戦略研究所作成[3]

日本企業にプラスとなる対象・アジェンダの設定を

この戦略的投資イニシアティブは、高市首相とトランプ大統領の初の対面会談で議題になるだろう。トランプ氏は、米国の製造業再興、雇用創出に関心が強く、2017年に発足した第1次政権に続き、第2次政権においても日本側にプロアクティブな対応を求めている[4]。

戦略的投資イニシアティブの確実な履行が求められ、詳細な投資対象についても意見交換が始まる可能性がある。高市政権では投資を確約するとともに、国内の経済政策と連携させて、日本企業のメリットを確保できるかが問われる。焦点になるのは、⑴対象となるプロジェクト、⑵拡張すべきアジェンダ――における緻密な選定と設計だろう。

第一に、対象プロジェクトについては、日本企業が投資イニシアティブを活用して製造・開発・サービスを強化できる方策を追求することが期待される。了解覚書には、プロジェクト関連の商品・サービス提供について「投資委員会は可能かつ利用できる場合には、日本のベンダー及びサプライヤーを選択する」という条項が盛り込まれた。イニシアティブは日本の公的保証・投融資を柱とするが、日本の企業・アカデミアが強みを持ち、利を得られる領域を特定し、米国に不断に働きかけていくことが重要である。

例えば、主要7分野については、半導体製造装置・素材、AIや量子コンピューティングのビジネス・業務への実装、後述する造船(砕氷船・クリーン技術船舶)において、日本企業が優位性を維持できているとされる。経済・国家安全保障の領域がサイバー空間や北極圏などへと拡大する中、米国への製造・研究開発投資をきっかけにして、イノベーション促進とサプライチェーン・バリューチェーンの強靭化を実現できる案件をプロアクティブに提案することが重要である。

第二にイニシアティブでは、日本の産業政策・戦略にメリットがある投資テーマ・アジェンダを特定し、設定していくべきである。日米は7つの主要分野を確認したが、拡張や再構成の余地はある。高市政権は米国の安全保障と日本企業の利益が一致するアジェンダを創出し、米国政権に説得力ある物語によって働きかけることが期待される。

海洋という拡張アジェンダ

本稿では、7分野から広がる横串(=分野横断)領域として、特に、「海洋経済(ブルーエコノミー)」でのアジェンダ設定を提案したい。それは、造船などを端緒に、北極圏・水産業などに広がるテーマとなる。

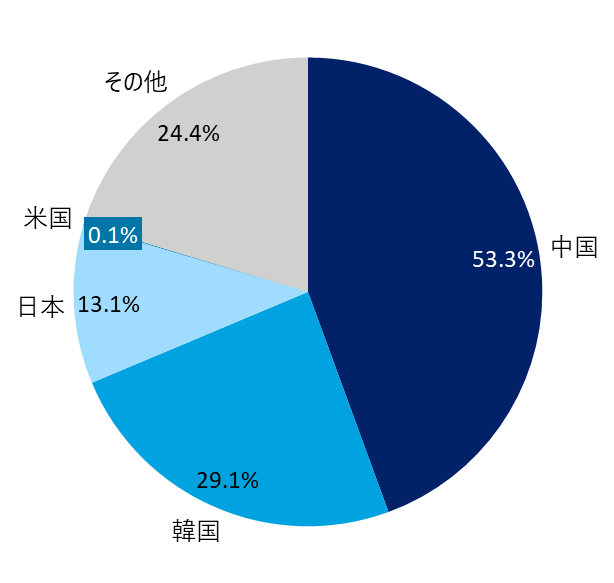

米国では労使問題や専門人材不足を背景とした港湾流通の混乱や造船産業の弱体化が続いている。米シンクタンク戦略国際問題研究所(CSIS)の分析では、2024年の商船建造の53.3%を中国が占める一方、米国は0.1%にとどまった(日本は13.1%)[5]。(図表3)

図表3 2024年の国別の商船建造シェア

データソース CSIS推計[6]

中国の商船・軍艦の建造拡大や北極圏の戦略的価値の上昇に対応するため、トランプ大統領は2025年4月、造船や海運など海事産業全般の再興、関連労働力の育成・強化、同盟国造船業の対米投資促進を命じる大統領令を発出した。この危機感は米政権だけではなく、米議会上下両院も共有しており、同月、海事産業・インフラ強化を目指す「2025年米国のための船舶法案」などが超党派によって提出された[7]。法案には、現在約80隻の米国商船を2030年までに250隻に拡大する計画が盛り込まれている。

CSISは2025年5月、米国の海軍力強化のため、日本や韓国などの同盟国との造船産業を中心とした連携が不可欠だとして、次の4つの手法を示した[8]。

- 同盟国(日韓など)による米国船舶の整備・修理・オーバーホール(MRO)

- 同盟国企業による米国造船所の買収(投資)

- 米国軍艦のモジュール建造方式による(日米韓などの)共同分散製造

- 同盟国の造船所からの軍艦購入

また、米ハドソン研究所は2025年10月の論考で、米国の対中制裁措置によって「日本と韓国などで建造された船舶の価値が向上している」と指摘し、さらなる同盟国連携を提言した[9]。米国において、日本の造船業との連携に対する期待は高まっている。

ただし、CSISが分類した4手法のうち、軍艦の受注、造船所買収などは米国の政策や国際市況の不確実性が高い。日本側は、米国の要請にどのように対応していくか慎重な検討と分析が求められる。

現時点で日本側が注視すべきは、トランプ政権が10月9日に発表したフィンランドからの砕氷船調達計画だろう。計画によると、米国は北極圏の安全保障課題に対応するため、フィンランドの造船所で最大4隻の砕氷船を建造した後、同国の技術協力の下、米国内で最大7隻を建造する[10]。トランプ大統領は1月に「米湾岸警備隊として砕氷船を40隻発注する」と語っており、砕氷船発注の対象はフィンランド以外に広がる可能性がある[11]。北極圏の航路・資源は米国のほか、同盟・同志国の関心が高く、砕氷船建造・技術協力という点で日本の関連産業の商機につながるかもしれない。

米国が造船・海事産業への関心を高める中、日本は、より幅広い海洋の視点を、投資イニシアティブで示すことを検討すべきではないだろうか。北極圏開発や造船から連想を広げ、スマート漁業・養殖、海洋資源探索などを含むブルーエコノミーを横串領域として提案し、日本企業・研究機関の強みを活かしたプロジェクトを創出することが期待される。ブルーエコノミーは、造船のほか、重要鉱物、AI/量子(を使った水産業・物流管理)など主要7分野と重なる点も多い。造船に関する投資判断が必ずしも容易ではないとされる中、造船から拡張した領域で、対米投資・協力の場を増やすことが重要だろう。

アジェンダの設定・拡張においては、トランプ大統領が賛同できる政策的ナラティブ(物語)が不可欠だ[12]。例えば、オーストラリア政府は10月20日、米国政府と重要鉱物・レアアースプロジェクトに6カ月間でそれぞれ10億ドル以上を投資する枠組みに合意した[13]。中国がレアアースの輸出制限で米国を揺さぶる中、豪州は「レアアース同盟」という物語で米国を巻き込もうとしているようだ。

日本と米国の間で物語をつむぐならば、海洋がキーワードの一つになるのではないか。トランプ政権を動かすには、高市政権が、海洋国家としての成長に向けた意志・戦略を示すことがカギになる。

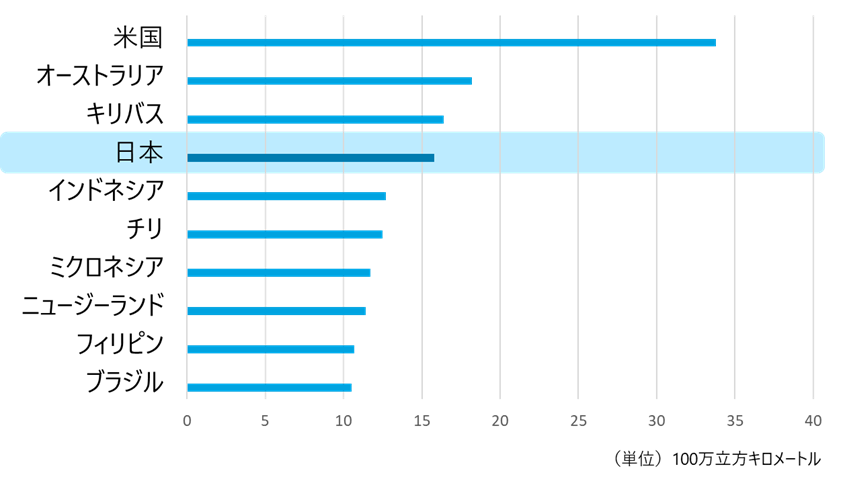

例えば、日本は200カイリまでの排他的経済水域(EEZ)の海洋体積において世界4位、米国は1位[14]。経済・技術力だけではなく、領域としての潜在力においても、「日米は太平洋両端の2大海洋国家」と称することはできる。海洋戦略・政策の拡充を含めて、日本はトランプ大統領に対し、「海というフロンティアで連携する」というメッセージを頻繁に示す余地がある。(図表4)

図表4 排他的経済水域の海洋体積上位国

データソース:笹川平和財団[15]

本稿では詳述しないが、宇宙というフロンティアも、投資イニシアティブの「横串領域」として想定できる。日本企業にとって米国の宇宙産業との連携は可能性が大きい。微小重力環境での創薬、人工衛星やAIを活用した災害対策などは投資プロジェクトや共同研究の候補となりそうだ。

もちろん、投資イニシアティブにおいては、日米の利害が短期的には嚙み合わないケースが起こり得る。

例えば、トランプ政権はアラスカの液化天然ガス(LNG)開発に、日本と韓国などの企業の参加を強く求め、了解覚書では主要7分野のエネルギーについては「パイプラインを含む」と明記された[16]。さらに、ベッセント米財務長官は10月10日、加藤勝信財務相(当時)にロシア産LNGなどのエネルギー輸入の停止を求めたことを明らかにした[17]。背景には「ロシア産ではなく、アラスカ産を」と、アラスカ投資を促す意図も見え隠れする。

アラスカからのLNGは日本にとって輸送期間の短縮というメリットがある一方、投資負担が巨額になる可能性が高い。パイプラインの設置距離や海運ルートの設定などの見極めが重要になるが、最終決定権は米国大統領にある。日本側は、どのプロジェクトであっても資金を提供しないことを選択できるが、その場合、米国大統領は日本製品に対する関税を引き上げる可能性が了解覚書には記載されており、日本政府に選択の余地は乏しい。

対米戦略的投資を所与とした成長ビジョン

日米の戦略的投資枠組みは日本の産業にとって、成長の可能性と不確実性を併せ持つ諸刃の剣と言える。具体的な投資対象の選定が始まるに当たり、高市首相とトランプ大統領の最初の会談は重要な節目になる可能性がある。焦点は、高市首相とトランプ大統領が良好な関係を築けるか。高市首相が、魅力的な連携・成長のビジョンを自身の言葉で語ることが大切になりそうだ。

そして、それは米国に対してだけではなく、他の国との外交に対しても期待される。

日本の政治判断や政策決定は自民党総裁選後の政局によって、10月21日まで動きが鈍っていた。しかし、国際情勢は日本の政治とは関係なく、動いている。高市首相・政権はトランプ大統領の来日に前後して、少なくとも次の3つの国際会議に対応する必要がある。

- 10月26日~28日 東南アジア諸国連合(ASEAN)首脳会議(マレーシア・クアラルンプール)

- 10月31日~11月1日 アジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議(韓国慶州)

※米国のトランプ大統領と中国の習近平国家主席が会談予定 - 11月22日~23日 20ヵ国・地域(G20)首脳会議(南アフリカ・ヨハネスブルク)

これらの国際会議では地政学リスクやAI・量子を含めた技術革新、SNSの普及による偽・誤情報の拡散などが地球規模の課題として議論される。「外交・安全保障・技術的なリスクの抑制」、「領域別の連携相手の特定」、投資やサプライチェーン・貿易管理などの領域での「新たな手法・政策の導入」などがテーマとなり、長期の多国間で共有する政策ビジョンや戦略を示せるかが焦点となる。

日米の戦略的投資イニシアティブと、その結果としての抑制的な対日関税率は、他の国・地域から強い関心が寄せられている。対米投資による米国経済の活性化と日本企業の成長・リスク制御を完全に両立させるのは簡単ではないが、成功事例を生み出すことができれば、その知見は他国に提供・展開できるだろう。

日米関係で得た果実を他国との多角的な外交に活かす。この姿勢が、資源・食料自給率が低い日本にとって不可欠である。5500億ドル投資の枠組みを所与のものとしたうえで、成長の種を得るためには、日本政府と民間の緊密な連携、知見の共有が求められる。新首相・政権は国内においても、トランプ2.0の時代に対応したビジョンを語り、官民連携を深化させていくことが問われているのではないか。

※本文中の意見や見解は執筆時の情報に基づく私見であることをお断りする。

<参考レポート>

ナラティブからの政策分析、SNS時代の日本も活用を――「保育園落ちた」投稿を事例に読み解く | Strategy Institute | FA Portal | デロイト トーマツ グループ

トランプ2.0時代、戦略的価値が高まる北極圏――日本はどのように関与すべきか? | Strategy Institute | FA Portal | デロイト トーマツ グループ

日米関税交渉の留意点――くすぶる「第2プラザ合意」観測 | DTFA Institute | FA Portal | デロイト トーマツ グループ

<参考資料・注釈>

[1] The White House. (2025, July 23). Fact Sheet: President Donald J. Trump Secures Unprecedented U.S.–Japan Strategic Trade and Investment Agreement.

https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/07/fact-sheet-president-donald-j-trump-secures-unprecedented-u-s-japan-strategic-trade-and-investment-agreement/

[2] 日本政府および米国政府. (2025, September 5). Memorandum of Understanding Between the Government of Japan and the Government of the United States of America with Respect to Strategic Investments. 内閣官房ホームページ.

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/tariff_measures/houmon/pdf/250905oboegaki.pdf

[3] 日本政府. (2025). 日米政府の戦略的投資イニシアティブの概要. 内閣官房ホームページ.

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/tariff_measures/houmon/pdf/initiative.pdf

[4] 日米両政府の外交関係者に対する2017年, 2018年, 2025年に実施したヒアリングに基づく.

[5] Funaiole,M. Hart, B. Powers-Riggs, A. (2025). Ship Wars: Confronting China’s Dual-Use Shipbuilding Empire. Center for Strategic International Studies.

https://www.csis.org/analysis/ship-wars-confronting-chinas-dual-use-shipbuilding-empire

[6] 注5と同じ.

[7] Text - S.1536 - 119th Congress (2025-2026): Building Ships in America Act of 2025

https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/1536/text/is

Text - H.R.3151 - 119th Congress (2025-2026): SHIPS for America Act of 2025

https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/3151/text

[8] Carroll, H. Cook,C. (2025, May 15). Identifying Pathways for U.S. Shipbuilding Cooperation with Northeast Asian Allies. CSIS.

[9] Roberts, M. (2025, October 7). Restoring America’s Maritime Power. Hudson Institute.

https://www.hudson.org/defense-strategy/restoring-americas-maritime-power-michael-roberts

[10] The White House. (2025, October 9). Fact Sheet: President Donald J. Trump Authorizes Construction of Arctic Security Cutters.

[11] The Maritime Executive. (2025, January 29). Trump: U.S. Will Order 40 Big Icebreakers for the Coast Guard.

https://maritime-executive.com/article/trump-u-s-will-order-40-big-icebreakers-for-the-coast-guard

[12] 江田 覚. (2025). ナラティブからの政策分析、SNS時代の日本も活用を——「保育園落ちた」投稿を事例に読み解く. デロイト トーマツ戦略研究所.

https://faportal.deloitte.jp/institute/report/articles/001604.html

[13] The White House. (2025, October 20). United States-Australia Framework For Securing of Supply in the Mining and Processing of Critical Minerals and Rare Earths.

[14] 松沢孝俊.(2005). わが国の200海里水域の体積は?. 笹川平和財団ニュースレター.

https://www.spf.org/opri/newsletter/123_3.html

[15] 注14と同じ.

[16] 日米共同声明には,アラスカ産LNGの引き受けについて「新たな合意の可能性を探る」と記された.

The White House. (2025, July 23). Fact Sheet: President Donald J. Trump Secures Unprecedented U.S.–Japan Strategic Trade and Investment Agreement.

https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/07/fact-sheet-president-donald-j-trump-secures-unprecedented-u-s-japan-strategic-trade-and-investment-agreement/

[17] Bessent, S. (2025, October 16). Retrieved from https://x.com/SecScottBessent/status/1978619696166347183

最終閲覧日はいずれも2025年10月21日.