7月20日に投開票の参院選では、物価高対策をはじめとした経済政策が最大の争点となる見通しだ。石破茂政権は衆議院で少数与党にとどまっており、参議院でも過半数割れとなれば、連立の枠組み拡大や政権交代が現実味を帯びる。こうした政治情勢の変化は政策の方向性や実行スピードにも影響をもたらし、企業の経営環境にも変化が及ぶ可能性がある。本稿では、主要政党が公約で掲げる経済政策を整理・比較し、企業が注視すべき政策のポイントを明らかにする。

今回の参院選は、発足から9ヵ月を迎えた石破政権に対する「中間評価」としての性格を持つ重要な選挙だ。特に、衆議院で少数与党の現政権にとって、参議院での過半数維持は政権運営の安定性を左右する大きな試金石となるため、事実上の政権選択選挙と位置づけられる側面もある。

参議院の定数は248で、3年ごとに半数の124議席が改選されるが、今回は東京選挙区の補欠選挙(欠員1)も加わり、計125議席が争われることになる。与党の改選は66議席だが、参議院で過半数を維持するには、少なくとも50議席を獲得する必要がある。石破首相は、非改選議席と合わせて「与党で過半数」を獲得することを目標に掲げており、この目標を達成できるかどうかが、選挙戦の最大の注目点といえる。

争点としては、物価高対策と消費税をはじめとする減税政策の是非が挙げられる。これらは、家計への直接的な影響だけでなく、企業のコスト構造や消費動向にも波及する重要なテーマだ。特に、消費税減税の議論は、企業活動への影響を含め、選挙後の政策決定において大きな注目を集めるとみられる。

(減税政策が与え得る企業活動の影響については、次のレポートを参照:2025年参院選と“減税”論争、企業は何を注視すべきか | DTFA Institute | デロイト トーマツ グループ)

今回の各党の公約は、選挙後に控える2025年度補正予算や2026年度当初予算の編成を巡る国会論争の方向性を占う材料となる点でも重要だ。選挙後の勢力図によって各党が国家政策にどの程度影響を与えられるかは異なるが、公約の内容はそれぞれの政策の優先順位を反映している。

そこで公約の比較にあたっては、衆議院の議席数で上位4つの政党(自民党、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党)を対象とする。企業活動に関わる政策領域を抽出する観点から、次の4分野に着目した。いずれも、企業のコスト構造や資本投資、事業戦略、海外展開といった意思決定に直接的な影響を与える政策テーマである。

- 財政・税制【減税、財政運営】

- 産業競争力強化【企業税制、労働政策、エネルギー】

- 成長戦略【イノベーション、気候変動、デジタル】

国際経済政策【経済外交、経済安全保障】

財政・税制は“与党VS野党”の構図

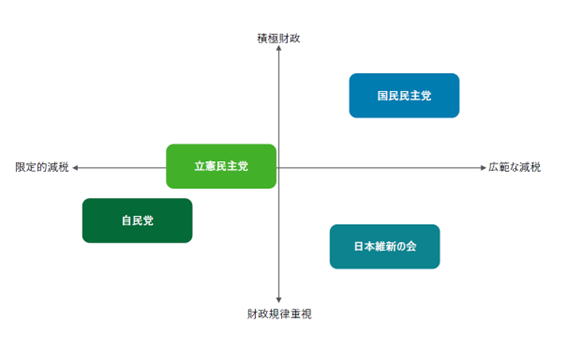

減税の是非や財源のあり方をめぐって、与野党間のスタンスは大きく異なる。図表1では、各党の主な減税項目と財源方針を比較することで、その立ち位置の違いを可視化している。

図表1 主要政党における減税スタンス・財政運営の比較

参考)各党の公約・政策集[ⅰ]

自民は明示的な消費税減税には踏み込まず、所得税についても「税制全体の見直し」にとどめ、制度の整合性を重視しつつ、減税には慎重な姿勢を維持している。一方、野党は分配強化や家計支援を前面に打ち出す。立憲と維新は、食料品への消費税率0%適用(時限措置)を掲げ、国民民主は条件付きでの消費税5%への引き下げや、所得控除の拡大など、より包括的な減税策を提案している。

財政運営のスタンスについて、野党3党は、異なる方向性を示している。国民民主は積極財政と金融緩和による「高圧経済」を志向するのに対し、立憲は中長期的な財政健全化を目標に掲げる。維新は、政府支出や関与の見直しを通じて「小さな政府」を目指す立場をとっている。

これらの各党の財政・税制政策は、「減税の範囲」と「財政運営スタンス」という2つの軸で整理できる。図表2は、この二軸に基づいて4党をマッピングしたものである。横軸は、消費税や所得控除などの減税策の対象の広がりを示し、縦軸は財政運営に対する姿勢として、歳出拡大を志向する積極財政と、歳出抑制を重視する財政規律との違いを示している。

図表2 「減税×税制」ポジショニング

デロイト トーマツ戦略研究所作成

財政規律を重視する自民の執行部と立ち位置が近いのは立憲である。2025年の通常国会では、財源負荷の大きい国民民主の所得控除拡大案や、維新の教育無償化案に対して、部分的には協調しつつも、全面的な積極財政には距離を置く姿勢を示した。一方で、年金制度改革をめぐる法案協議では、立憲の修正案を与党が受け入れる形で「自公立」の連携が実現した。参院選後には、3党による社会保障制度改革の議論を目的とした協議体が設けられるとの見方も浮上している。大連立の可能性は低いものの、立憲は財政規律を重視する現政権との親和性を持つため、政策課題によっては「野党第一党」でありながら与党との協調が進む場面が想定される。選挙後の政策決定プロセスにおいて、立憲がこれまで以上に関与する可能性があるといえそうだ。

産業競争力強化の鍵:エネルギー・労働・税制政策

産業競争力の強化に向けた各党の政策は、賃上げを促す企業税制の是非や最低賃金の引き上げ幅や実現時期、再エネ・原発政策の方向性をめぐって、スタンスの違いが際立っている。図表3は4党の産業政策の柱となる論点を比較したものである。

図表3 主要政党の産業競争力強化に向けた政策比較

参考)各党の公約・政策集[ⅰ]

まず、企業税制に関しては、国民民主が最も踏み込んだ主張を展開している。賃上げを行った企業に対して法人税や固定資産税などの減税を実施する方針を掲げており、企業の対応を引き出す政策的誘導が色濃く表れている。一方、自民と維新は具体策に言及していない。立憲は租税特別措置、政府基金の見直しなど、特定の優遇制度の縮減を重視した政策を打ち出している。

次に、労働政策については、最低賃金の引き上げ幅と実現時期をめぐり、野党側がより積極的な姿勢を示している。立憲と国民は時給1,500円以上への早期引き上げを明記しており、企業にとって人件費の上昇リスクとなる可能性があるため注視が必要だ。自民は「段階的な引き上げ」とするにとどまり、具体的な数値は示していない。ただし、政府は2025年の「経済財政運営と改革の基本方針」(骨太の方針)で、「2020年代に全国平均1,500円」と明確に掲げており、最低賃金引き上げに向けた中長期的なロードマップを示している。

エネルギー政策では、再生可能エネルギーの導入と原子力の活用をどのように位置づけるかが争点となっている。自民と維新は原子力活用と再エネ推進を併記し、安定供給と脱炭素の両立を目指す姿勢を示している。一方、立憲は原発の新増設は認めず、再生可能エネルギー100%を目指す方針を掲げており、長期的なエネルギー構造の大幅な転換を視野に入れている。国民民主は政府の再エネ比率目標に沿った方針を維持しつつ、次世代型革新炉の開発・建設(リプレース・新増設を含む)を推進する姿勢を鮮明にしており、原子力を重要なエネルギー選択肢として位置づけている。

これらの税制対応、労働コスト、エネルギー戦略は、中長期的な経営判断に影響を及ぼす変数である。選挙結果次第で政策の方向性が変わるリスクがあるため、企業は柔軟な対応シナリオを事前に検討しておく必要がある。

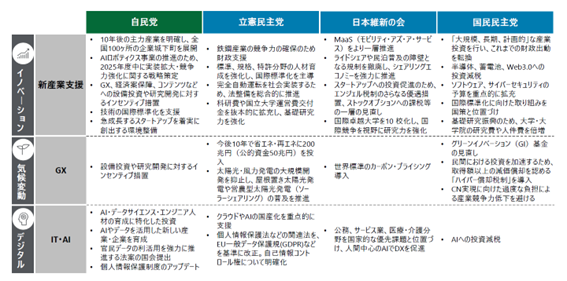

国家投資としての成長戦略の比較

社会保障費、国債費が予算全体の6割近くを占め、予算の硬直化が進むなかで、限られた政策資源をどの分野に重点投入するかという「成長戦略」の方向性は、国家の持続可能性と国際競争力の強化の観点から極めて重要だ。図表4では、①イノベーション、②気候変動、③デジタルの3つの成長投資領域における各党の政策スタンスを整理している。これらはいずれも、将来の産業構造、人材育成、技術競争力の方向性を決定づける論点であり、企業の中長期的な事業戦略にも直結する政策群となる。

図表4 主要政党の成長戦略スタンスの比較

参考)各党の公約・政策集[ⅰ]

まず、新産業支援では、自民と国民民主が明確な国家戦略型の産業支援を打ち出している。自民は「10年後の主力産業」を特定し、全国100カ所の企業城下町の展開を掲げる。AI・ロボティクス分野への重点投資やスタートアップ支援など、包括的な政策的手当てを提示した。国民民主も、計画的且つ長期的な財政出動と先端技術領域への注力を掲げ、大学・大学院の研究資金や人件費増額など、中長期的な研究開発の底上げに軸足を置く。

一方、立憲は、既存産業の競争力強化と基礎研究力の底上げを重視した政策を展開している。鉄鋼など日本の基幹産業の競争力を維持しつつ、標準化や規格、特許分野の人材育成を強化し、国際標準化の主導を目指す。維新はスタートアップ支援に加えて「MaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)」など民間技術の社会実装を阻む規制改革に力点を置き、政府主導よりも制度環境の最適化による市場活性化を志向している点が特徴だ。

次に、化石燃料中心からの転換をはかるGX(グリーントランスフォーメーション)分野では、立憲が最も積極的な姿勢を示している。官民合わせて10年間で200兆円(うち公的資金は50兆円)という野心的な投資目標を掲げ、年間250万人の雇用創出、年間50兆円の経済効果を実現すると訴えている。維新はカーボンプライシングの導入を明記し、市場メカニズムによる排出削減の促進を図る立場をとる。一方、国民民主は「カーボン・ニュートラル実現に向けた過度な負担による産業競争力の低下を回避する」と明記しており、脱炭素化と経済合理性の両立に配慮するスタンスを取っている。再エネの導入促進や原子力の最大限活用といった方針も打ち出してはいるが、企業への負荷増加には慎重で、現実的な移行政策を重視している点が特筆される。

IT・AI分野では、各党ともAIを成長エンジンとして位置づけているが、政策の方向性には差がある。自民は、AI・データサイエンス人材への投資、法整備、個人情報保護制度のアップデートといった包括的な制度設計を進めるとともに、官民データ活用を積極的に推進する姿勢を示す。立憲は「クラウドやAIの国産化支援」「EU的な個人情報保護規制の導入」など、技術主権と市民保護の両立を志向しており、技術倫理への意識が強い。国民民主はAI投資に対する減税という直接的な支援策を提示し、維新は公共サービスや医療・介護分野へのAI実装といった、サービス効率化の文脈でAI活用を位置づけている。

各党の成長戦略は、成長分野の育成や新技術の社会実装において異なるアプローチをとっており、それぞれが描く「未来の産業構造」の姿を反映している。今後の与野党の力関係や政策実行の優先度によって、これらの施策が国内産業の競争力や技術革新に及ぼす影響は大きく変わりうるため、注視が必要だ。

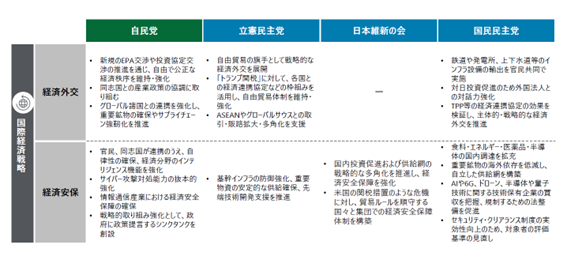

国際経済戦略:経済安全保障と多国間連携の方向性

国際経済戦略の分野では、経済外交と経済安全保障という二つのテーマに関して各党のスタンスを整理した(図表5)。

図表5 主要政党の国際経済戦略の比較

参考)各党の公約・政策集[ⅰ]

まず経済外交については、各党とも自由貿易体制の再構築や経済連携の強化を掲げており、大きな方向性の違いは見られない。その中で、自民・立憲の両党は、グローバルサウス諸国との連携を通じて、通商関係の強化や経済連携の深化を図る方針を明確にしている。一方、国民民主は対日投資の促進に重点を置き、TPPの経済連携拡張の効果検証を進める姿勢が鮮明だ。

次に経済安全保障では、サプライチェーンの安定確保や先端技術の保全が各党共通の関心事となっている。自民は同盟国・同志国との連携強化や、シンクタンク創設など政策支援体制の構築にまで踏み込んでいる点が特徴的である。国民民主は、エネルギー・医薬品・半導体といった基幹分野の国産化を強調し、買収規制の法整備や保全策の拡充に力点を置く。一方、立憲は「基幹インフラの防強化』重要物資の安定供給」など、政府による管理・監視機能の強化を重視している。

経済外交と経済安全保障の両面で、各党は共通の課題認識を持ちながらも、その対応策や優先順位には違いがみられる。自由貿易体制の再構築やサプライチェーンの安定化といったグローバルな課題に対して、どのような戦略を立案し、実行するかは、日本の国際的競争力を左右する重要なテーマである。一方で、この分野においては、先述のとおり基本的な方向性に大きな隔たりはなく、与野党の協調の余地が大きい。実際、能動的サイバー防御の導入法が与野党協力のもとで成立したように、今後も与野党が連携し、日本の国力向上に資する政策の実現を期待したい。

不確実性の時代における企業戦略

今回の参院選は、自民への逆風がやまないなかでの選挙戦であり、政権運営の安定性を左右する分水嶺となる。衆議院の任期は2028年まで残されているが、与党が参院選後も支持率回復の糸口をつかめなければ、衆議院で過半数を再び獲得するための解散・総選挙にも踏み切れず、安定政権への道はさらに厳しくなる。したがって、今回の選挙結果は、今後3年にわたる政策基調を決定づける大きな意味を持つ。

報道各社の序盤の情勢調査では、非改選議席と合わせて与党が過半数を獲得する可能性について、「うかがう」との予測や、「競り合っている」、「微妙な情勢」と見方が分かれている[ⅱ][ⅲ][ⅳ]。もし、与党が参院過半数割れにまでいかずとも、議席数を減らすことになれば、選挙後の政局において自民は今まで以上に全方位外交を強いられる可能性が高い。支持率回復を目指す過程で、財政運営の方針が近い野党第一党の立憲の政策案を取り込むなど、従来にはない柔軟な対応を迫られる場面も想定される。

このような状況下では、政策の方向性が予測しにくい環境が続く可能性があり、企業には複数のシナリオを想定した経営戦略や渉外対応が求められる。また、政党間の妥協や協調によって形成される政策が、短期的な対応策だけでなく、中長期的な経営計画にも影響を与える可能性についても念頭に置いておく必要があるだろう。

<参考文献・資料>

[ⅰ] 各党の公約は以下の通り

自民党:「自民党 第27回参議院議員通常選挙 選挙公約」、「総合政策集2025 J-ファイル」

立憲民主党:「2025政策パンフレット」

日本維新の会:「2025参院選マニフェスト」

国民民主党:「政策パンフレット2025」

[ⅱ] 日本経済新聞「参議院選挙、自公で過半数うかがう 序盤情勢で立・国・参政が伸長」

[ⅲ] 共同通信「与野党議席、過半数競る 参院選序盤調査、共同通信」

[ⅳ] 朝日新聞「自公、参院過半数は微妙な情勢 自民は1人区で不振 朝日序盤調査」

ウェブサイトの最終閲覧日は、いずれも2025年7月9日