政府は地方創生2.0の一環として、中小企業に売上高100億円規模への成長を促す政策を導入し、柱となる「100億宣言」の申請を受け付け始めた。政策は、宣言企業の経営者が賞賛される環境を整え、意欲を引き出したうえ、支援することが特色であり、破綻回避を前提とした従来の中小企業政策を転換できるか注視される。政策の狙いと意義を整理し、自治体や地域金融機関の施策・事業への波及といった可能性を展望したい。

目次

地域を支える中小企業は主に3点の課題に直面している。

第一に、少子高齢化・人口減少である。特に、三大都市(東京・名古屋・大阪)以外の地域圏では、生産年齢人口が都市圏よりも急激に減少する[i]。中小企業は地域の雇用、需要の減少に合わせた事業戦略が求められている。

第二に、排出量削減の要請やデジタル技術の普及、国際秩序の転換といった環境の変化である。特に第2次トランプ政権による対外経済政策は「米国と中国の分離」やフレンドショアリング(「西側」の友好国連携)の弱体化を加速し、企業にサプライチェーンの再構築を迫る可能性がある。

第三に、金利のある世界への回帰である。中小企業は資金調達を、ゼロ金利を前提とした銀行借り入れ(デット)に依存してきたが、今後、金利のある経済情勢になれば、利払いは経営の足かせになりかねない。普通株式発行(エクイティ)、優先株や劣後ローン発行(メザニン)による資金調達が重要になる。結果的に、資本コストは上昇が見込まれ、それを上回る収益の確保が求められる。

政府の有識者会議は2024年6月の報告書で、中小企業が国内外の構造的課題に対処するためには、①取引の多様化と経常利益の向上、②設備投資・研究開発・輸出実績の拡張、③自己資本比率の向上による資金調達手段の多様化——が重要になると分析した。そして、中小企業が自律的に課題を克服するためには、「中堅規模」に近い売上高100億円に到達することが一つの指針になるとして、政策の目標に定めることを提言した[ii]。

賞賛による成長意欲への働き掛け

有識者会議の報告を受け、政府が2025年にスタートした100億宣言政策は、2段階で構成される[iii]。最初のステージは、中小企業経営者に「売上高100億円」という野心的な目標を確約(宣言)してもらい、それを審査する。次のステージでは、承認した企業による課題解決の取り組みを支援する。

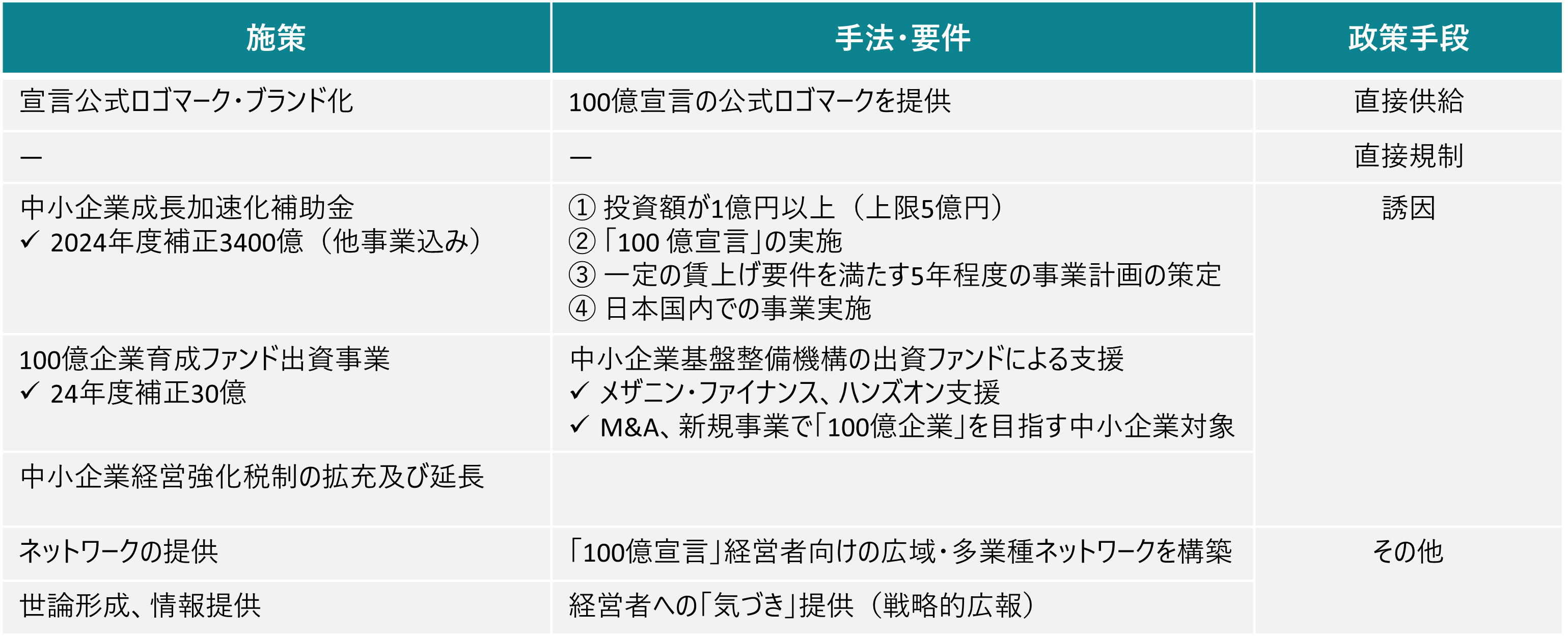

現時点で政策のテーブルに載っている施策は、中小企業成長加速化補助金や100億企業育成ファンド出資事業、中小企業経営強化税制などである。これらを手法・要件、政策手段の類型といった観点から整理すると次の通りとなる。(図表1)

図表1 100億宣言政策の手法・要件、政策手段の類型

参考:中小企業庁[iv], 秋吉・伊藤・北山. (2020)[v].

最も注目すべきポイントは、経営者の意志への働き掛けが政策の重要な役割を担っていることだ。財政・税制を中心とした公的支援を経済的誘因(呼び水)にするという仕組みは、従来型の中小企業対応と変わらないが、「強い意志を示した経営者」に支援を限定したことが目新しい。

これは中小企業の経営者の動機、モチベーションを考慮した結果と言える。中小事業者は地域経済・社会との関係が深いことから、地域や仲間内での評価、賞賛を重視する傾向があるとされる。政策は、100億宣言に踏み切った経営者に対する地域・業界内での賞賛を喚起し、成長や地域活性化、雇用創出へのモチベーションを引き出すことを目指している[vi]。誰もが持つ承認欲求に強く働きかけ、「守り」から「攻め」へと意識の転換を促すことが狙いと言える[vii]。

コミュニティが賞賛の舞台に

政府が、この「評価・賞賛」アプローチの舞台として期待しているのが、地域の成長ネットワーク(経営者仲間のコミュニティ)である。政府の有識者会議は先述した報告で「(中小企業の成長実現には)成長志向を持った経営者の学びの場が必要。具体的には、成長に資する新たな視座、発想、人脈を獲得する必要があり、経営者同士のネットワークに参加することが重要」と指摘し、具体的な事例を示した[viii]。その一部を以下に取り上げる。

①スモールジャイアンツユニバーシティ(Forbes JAPAN)

創業10年以上、売り上げ100億円未満、社員数500人以下の企業を対象としたSMALL GIANTS AWARDの受賞者によるコミュニティ。参加資格を持つ企業は約60社。

②アントレプレナーシップオーガニゼーション(EO)

1987年創立の年商1億円超の若手起業家の世界的ネットワーク。EO JAPANは1995年設立。加盟国78か国、会員数約1万8000名、国内会員数1165名(2024年3月)。起業家の成長スピードの加速とネットワーク構築を目的とする。会員の約10%が上場企業。

③イノベーションベース(IB)

地方の経営者を対象とし、都府県単位でIBを設立。都会の経営者との情報格差や人材スキルの差を埋めるため、視座の高い経営者との交流の場を提供。

100億宣言政策が進む過程では、例示されたコミュニティにとどまらず、同業・同地域での新たなネットワークが形成され、経営者の意欲が賞賛されることが期待される。地域での女性活躍・多様性確保が課題に上る中、女性経営者・起業家のチャレンジを後押しするToget-HER(次世代女性活躍支援)のような枠組み[ix]も100億宣言との親和性は高いだろう。

脱「破綻回避」と地域人材の流動化への期待

100億宣言という政策プログラムは今後、地域経済・中小企業に次のような効果をもたらす可能性がある。それは

②地域の人材流動性の向上

――の2点である。

それぞれ簡単に整理しよう。

第一に、破綻回避を大前提とした中小企業政策からの脱却につながる可能性である。

1999年の中小企業基本法改正により、政府は中小企業政策の理念を「保護」から「成長促進」へと転換しようとした[x]。しかし、現実には2008年の米国発の金融危機、2011年の東日本大震災、2020年以降の新型コロナウイルス感染症拡大などが影響し、中小企業政策は破綻回避、保護の性質を色濃く残し、競争力強化策への転換が十分に進んでいるとは言い難い。

政府は今回の政策で、支援を外形的な要件(経営状態など)だけではなく、経営者の意志を重視する。それは、事業規模、業種、環境を問わず、中小企業の成長の成否は経営者(経営陣)の意志が左右するという考え方に基づくものである。公共政策と金融を単純に同一視はできないが、経営者自身を見極めるという姿勢は、地域金融機関の融資審査に近いものがある。

もちろん、経営者には意志だけではなく、経営・人材活用の能力や資質が求められる。100億宣言の申請には、「売上高100億円実現の目標と課題(売上高成長目標、期間、プロセス等)」や「売上高100億円実現に向けた具体的措置(生産体制増強、海外展開、M&A等)」、「実施体制」を記載する必要がある。結果的に、経営者は従来以上に精緻な成長戦略を策定する力を問われ、コミュニティを通じた情報収集や人材確保、執行が課題となる。

第二に、都市圏・大企業から地域・中小企業へと、人材の流れを創出する可能性である。

地域経済および中小企業では経営・専門人材がひっ迫している。100億宣言は、自ら成長の意志を持つことを公表し、政府が成長株としてお墨付きを与える仕組みであり、Uターン、Iターンや大企業から新天地を目指す専門家の層が厚くなる効果が期待される。

また、売上高100億円を目指す過程では、業務の付加価値向上や市場開拓、研究開発の拡充が必要になり、地域での新たな雇用が創出される可能性が高い。100億宣言をめぐる異業種・広域のネットワーク自体が地域・中小企業を刺激し、人材流動性を高める効果もあり得るだろう

100億宣言が普及すれば、中小企業の人材確保には追い風となるほか、地域にそのような企業が集積されれば、地域全体のブランド向上につながるだろう。

自治体への政策波及、既存政策との調和が課題

100億宣言政策が①脱「破綻回避政策」、②地域の人材流動性の向上といった効果を十分に発揮するためには、さらなる取り組みが必要だろう。本稿は「政策の裾野の広がり(波及)」と「他の産業政策との円滑な接続(調和)」を挙げたい。

1番目の波及とは、地方自治体などに政策が波及し、補完的な政策や事業が実施されることが重要になる。様々な利害関係者(政策アクター)が関連施策や事業を創出するようになれば、宣言の価値は高まり、政策は十分な効果を発揮できるかもしれない。

例えば、地域の政策アクターに期待される施策は次のようなものが考えられる。

⑴自治体・公共団体

100億宣言企業の事例・経営施策の共有、イノベーションオフィスの提供、経営アドバイザリーサービスの紹介・利用支援

独自の成長投資支援制度、地域特化型のスタートアップ支援、輸出支援

⑵地域金融機関(地方銀行、信用金庫、信用組合等)

自行の中小企業向け融資・経営支援制度を100億宣言に即した形で運用(支援策のハーモナイゼーション)

⑶地方経済団体

政策の周知、成功事例の発掘と発信、評価、経営アドバイザリーサービス利用支援

⑷メディア(新聞、テレビ等)

政策の周知、成功事例や課題の発掘と発信、政策効果の検証

自治体などの施策の波及に合わせ、政府も、100億宣言企業の先行・優良事例や、先進的な自治体によるサポート体制などを取り上げ、賞賛することが期待される。政策の成否は、100億宣言が認知され、宣言の価値(宣言者に対する賞賛)が広がることに掛かっているためだ。経営者の意識改革と企業の成長、地域経済の活性化という好循環を生み出すことが中長期での目標になるだろう。

2番目の調和とは、既存の企業・産業活性化策と足並みをそろえ、中小企業が施策を活用しやすい環境を整えることである。

政府は2022年に「スタートアップ育成5か年計画」を策定し、2024年には産業競争力強化法を改正し、新たに中堅企業(従業員2000人以下)の枠組みを定めた。スタートアップと中小企業、中堅企業など様々な成長フェーズの企業に対する支援策が整ってきている。今後は、様々な規模・業態の企業に対する産業政策を調和させ、競争力強化につながる刺激を生み出すことが課題になる。

留意すべき点は「成長の連続性の確保」、「政策効果の最大化」である。担当省庁・部門、自治体、金融機関同士で企業の悩みや課題解決例に関する情報を共有し、企業の成長段階に合わせた適切な支援や助言を提供する仕組み、カルチャーを構築することが求められる。個別のスタートアップ支援策や中堅企業政策の認知度も依然高いとは言えず、100億宣言と同様に周知は課題となる。

少子高齢化や国際秩序の変容の中、地域・日本経済が競争力を確保するためには、尖った強みを持つスタートアップ、中小・中堅企業が重要になっていく。賞賛や気づき、時にはナラティブ(物語り)[xi]によって、経営者・経営人材が野心的な目標に挑戦する流れを生み出せるかが焦点になりそうだ。

<参考レポート・サイト>

中堅企業の成長支援、「脱自前」が焦点 | DTFA Institute | FA Portal | デロイト トーマツ グループ

地域産業振興支援 | デロイト トーマツ グループ

<参考文献・注釈>

[i] 国立社会保障・人口問題研究所.(2018).「日本の地域別将来推計人口-平成 27(2015)~57(2045)年-平成30年推計」. 人口問題研究資料第340号. P.63.

[ii] 中小企業庁 中小企業の成長経営の実現に向けた研究会.(2024).「中小企業の成長経営の実現に向けた研究会第2次中間報告書」. https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/seichoken/240628_report.pdf

[iii] 経済産業省.(2025). 「100億宣言を開始します」. 経済産業省. https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250221002/20250221002.html

[iv] 注ⅲと同じ.

[v] 秋吉貴雄, 伊藤修一郎, & 北山俊哉. (2020). 公共政策学の基礎. Yūhikaku.

[vi] 経済産業省の関係者は, 賞賛について「宣言企業の経営者がコミュニティの中で『あいつすげー』, 『100億宣言ってすごくない?』と話題になる状況を創出したい」と語っている.

[vii] これは公共政策におけるナッジ(自発的により良い選択を後押しするアプローチ)と位置付けることもできる.

[viii] 注ⅲと同じ.

[ix] マッシングアップ編集部.(2024年9月26日). 「シスターフッドが女性の未来を切り開く。社外取締役女性ラボ×デロイト トーマツ『Toget-HER』始動」. Business Insider Japan.

https://www.businessinsider.jp/article/293239_toget_her/

[x] 柿沼重志, 中西信介, (2013). 「中小企業・小規模事業者政策の現状と今後の課題」. 参議院.

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2013pdf/20130903116.pdf

[xi] 政策におけるナラティブ(物語り)の役割は2016年の米国大統領選挙, 英国の欧州連合離脱(Brexit)以来, 関心を集めている. ナラティブの政策に対する影響力を分析するNarrative Policy Frameworkについては, 次が詳しい.

Jones, M. D., & McBeth, M. K. (2010). A narrative policy framework: Clear enough to be wrong?. Policy studies journal, 38(2), 329-353.

100億宣言政策が普及すれば, NPFを用いた分析の対象になる可能性がある.