国際海運へのCO2 排出削減規制が本格化ー排出枠取引を活用、企業にチャンスもー

2025年4月の国際海事機関(IMO)会合で、各国政府は国際海運における温室効果ガス(GHG)排出規制の「IMO Net-Zero Framework(ネットゼロ枠組み)」に合意した。規制対象船舶に排出削減目標を設定するとともに、この目標達成のために排出枠の利用を認めた。さらに一部の排出枠は、IMOに一定の金額を支払うことで取得できるようになっており、排出枠の売却を通じて得られた資金は、GHG排出量がゼロの船舶や燃料の導入支援に充てられることになった。ネットゼロ枠組みの導入は、国際海運に関連する企業にとっては負担増となる可能性がある一方、GHG排出量がゼロの船舶や燃料関連の技術や商品を有する企業にとって新たなチャンスとなる可能性もある。

目次

1.これまでの経緯

国別の地球温暖化対策は、国連気候変動枠組条約とパリ協定の下で、各国政府が個別に実施してきた。一方で国際的な対策は、民間航空が国際民間航空機関(ICAO)、海運は国際海事機関(IMO)に、それぞれ委ねられてきた。ICAOは、国際民間航空を対象とした規制を2021年から実施している。

IMOでは環境規制に関連する議論を海洋環境保護委員会(MEPC)で行っており、2011年に船舶の省エネ規制を導入。2018年の第72回海洋保護委員会(MEPC72)で初のGHG排出削減戦略を採択した。2021年には国際運行されている船舶の燃費基準(EEXI規制)と原単位CO2 排出量格付け制度(CII規制)の導入を決定するとともにGHG排出削減戦略の見直しに着手し、2023年に戦略を改訂した。

GHG排出削減戦略は排出量の規制を定めるのではなく、長期的な目標を設定するとともに、目標達成のために導入する規制の方向性を示している。現行の2023年戦略では、出来るだけ早期に国際海運のGHG排出量を減少傾向に転じさせ、2050年近辺でのネットゼロ達成を目標に掲げている。同時に対策としては、中期的な経済的手法でGHG排出に価格を設定するカーボンプライシングと、長期的な燃料基準を設けることとされ、具体的な制度の策定のための検討作業が2024年に開始された。その検討結果が2025年4月のMEPC83で承認されたネットゼロ枠組みである。今後はIMOにおける手続きを経て2027年3月発効、2028年施行を予定している。

2.エネルギー原単位を踏まえた規制

ネットゼロ枠組みは総トン数5,000トン以上の船舶を規制対象とし、二つの大きな柱からなる。一つは、船舶燃料のエネルギー原単位あたりのGHG排出量(GHG fuel intensity =GFI=)に削減目標を設定して段階的に規制を強化する点だ。もう一つはCO2排出が皆無なゼロエミッション船舶を普及させる経済的なインセンティブとして、ZNZ(GHG排出量がゼロないしはゼロに近い燃料)の導入支援を行っていく点である。

(1)2028年から削減目標を強化

GFIは船舶燃料1メガジュール(MJ)当たりのGHG排出量となる。GFIが特徴的なのは、燃料が採掘されて船で消費されるまでのライフサイクル全体(well to wake≪井戸から航跡まで≫)のGHG排出量が算定される点だ。

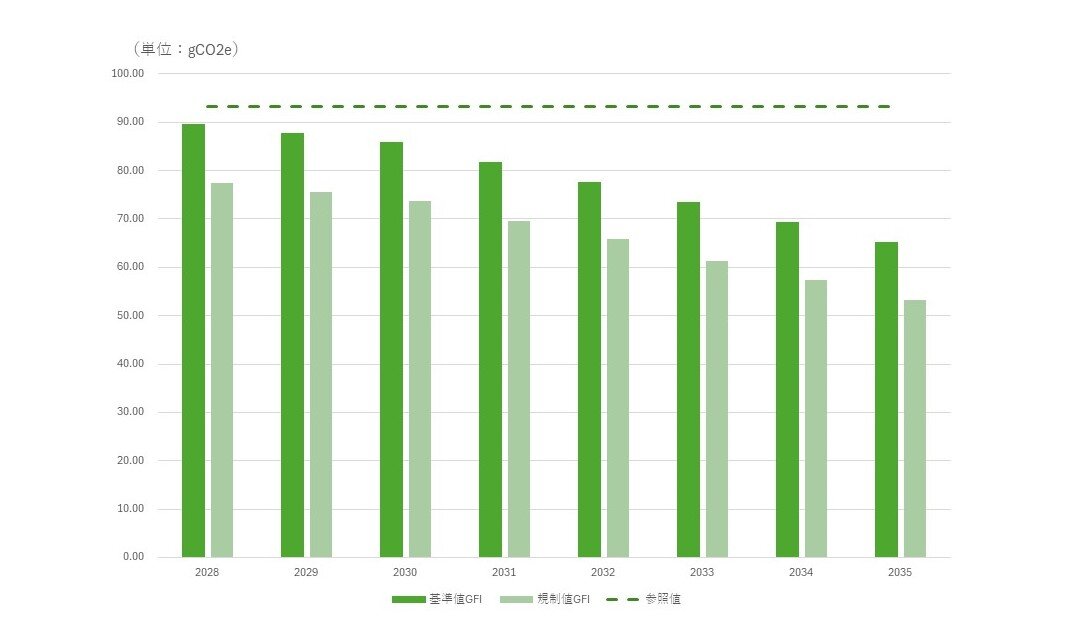

ネットゼロ枠組みでは、2008年の国際海運の平均GFIであるCO2換算で1MJ当たり93.3グラム(93.3gCO2eq/MJ)を参照値とし、毎年、段階的に拡大される引き下げ率を踏まえて原単位の削減目標を設定する。引き下げ率は2028年から、基準値(base target)と規制値(direct compliance target)の2種類が設定される。当初は基準値4%、規制値17%とし、段階的に上昇させていき、2035年には基準値を30%、規制値は43%とすることになっている(図表1)。

その後については、2040年の基準値を65%とすることは決まったものの、2036~2040年の基準値と規制値の水準については、2032年1月1日までに合意する予定である。

| 年 | 基準値 | 規制値 |

| 2028 | 4.0% | 17.0% |

| 2029 | 6.0% | 19.0% |

| 2030 | 8.0% | 21.0% |

| 2031 | 12.4% | 25.4% |

| 2032 | 16.8% | 29.8% |

| 2033 | 21.2% | 34.2% |

| 2034 | 25.6% | 38.6% |

| 2035 | 30.0% | 43.0% |

参考 Draft Revised MARPOL Annex Ⅵ(IMO circular Letter No.5005)

図表2. 規制GFIと基準GFIの推移

毎年の原単位排出削減目標は、二つの引き下げ率を参照値に反映させる形で算定される(注1)。例え2028年の場合、参照値を4%下回る89.57gCO2eq/MJが基準値GFIとなり、17%少ない77.44gCO2eq/MJが規制値GFIとなる。

規制対象の船舶は毎年、基準値GFIと規制値GFIの二つの原単位目標の遵守が求められる。拡大される引き下げ率を適用して、二つの目標の達成を毎年求め続けることが、ネットゼロ枠組みの特徴的な点である。

(2)排出枠の取得を通じた遵守

ネットゼロ枠組みでは、基準値GFIと規制値GFIのそれぞれについて目標遵守が確認されることになっている。遵守できない「遵守バランス不足」が起きた場合、基準値GFIと規制値GFIで異なる対応が求められる。ここでは目標遵守の確認方法と、遵守バランス不足となった際に基準値GFIと規制値GFIのそれぞれで求められる対応について説明する。

①目標遵守状況の確認

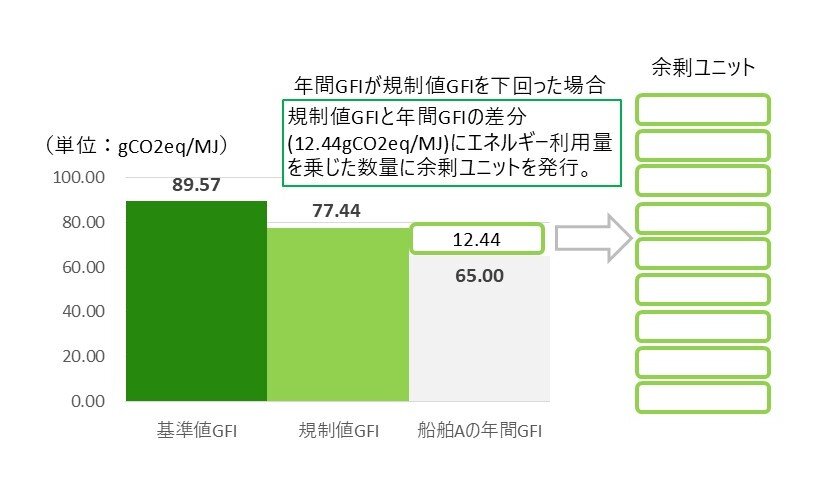

原単位目標を達成できたかどうかの判断は、規制値GFIを基準として行われる。規制値GFIを下回っていれば自動的に基準値GFIも遵守することになるためだ。

まず、規制対象船舶の年間GFIを毎年、上記の手順で算定する。続いて、その年の規制値GFIから年間GFIを差し引き、エネルギー使用量を乗じる(注2)。この結果がプラスになれば遵守とみなされる。図表3の場合、規制値GFIと年間GFIの差が、12.44gCO2eq/MJであるため、これにエネルギー利用量を乗じるとプラスとなり、規制を遵守したとみなされる。一方で、マイナスとなった場合は遵守バランス不足とみなされ、遵守に必要な措置をとるよう求められる。

規制を遵守した場合、余剰ユニットが発行される点も重要だ。余剰ユニットは、規制値GFIから年間GFIを引いた差分(図表3の場合は12.44gCO2eq/MJ)にその年のエネルギー利用量を乗じた数量が発行され、基準値GFIの遵守バランス不足解消への利用が認められる。保有し続けて将来の遵守バランス不足に備えることも可能であると同時に、他社への移転(売却)も可能である。

②遵守バランス不足を解消する手段は二種類

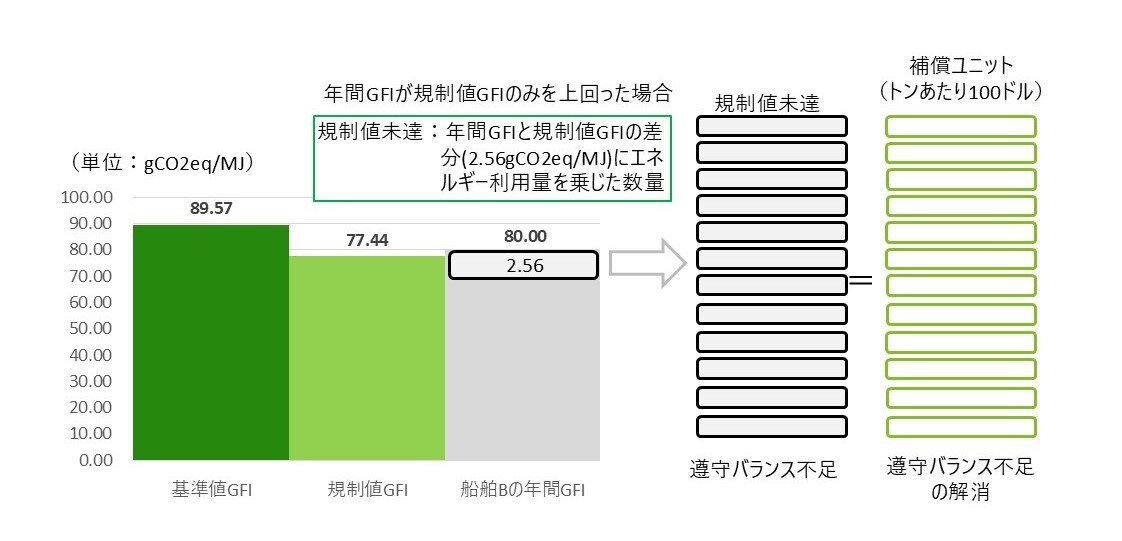

遵守バランス不足には二種類がありうる。一つは年間GFIが規制値GFIだけを上回った場合で、もう一つは基準値GFIをも上回った場合だ。ネットゼロ枠組みでは、この二つのパターンごとに異なる対応が求められている。

ネットゼロ枠組みが特徴的なのは、遵守バランス不足を解消するため排出枠を利用することを認めていることだが、利用が認められているのは、余剰ユニットと補償ユニットの二つだ。すでに述べたように余剰ユニットは年間GFIが規制値GFIを下回った際に発行されるが、補償ユニットは、井戸から航跡までの排出量の1トン当たりで一定の金額をIMOに支払うことで得られる。

l 規制値GFIだけを上回った場合

規制値GFIだけを上回った場合は、年間GFIと規制値GFIの差分(図表4の場合は、2.56gCO2eq/MJ)にエネルギー使用量を乗じた数量と同量の補償ユニットの取得が必要となる。この場合、1トンあたり100ドルを支払うことで補償ユニットが得られる。

図表4. 遵守バランス不足とみなされる場合(2028年に規制値GFIのみ超えた場合)

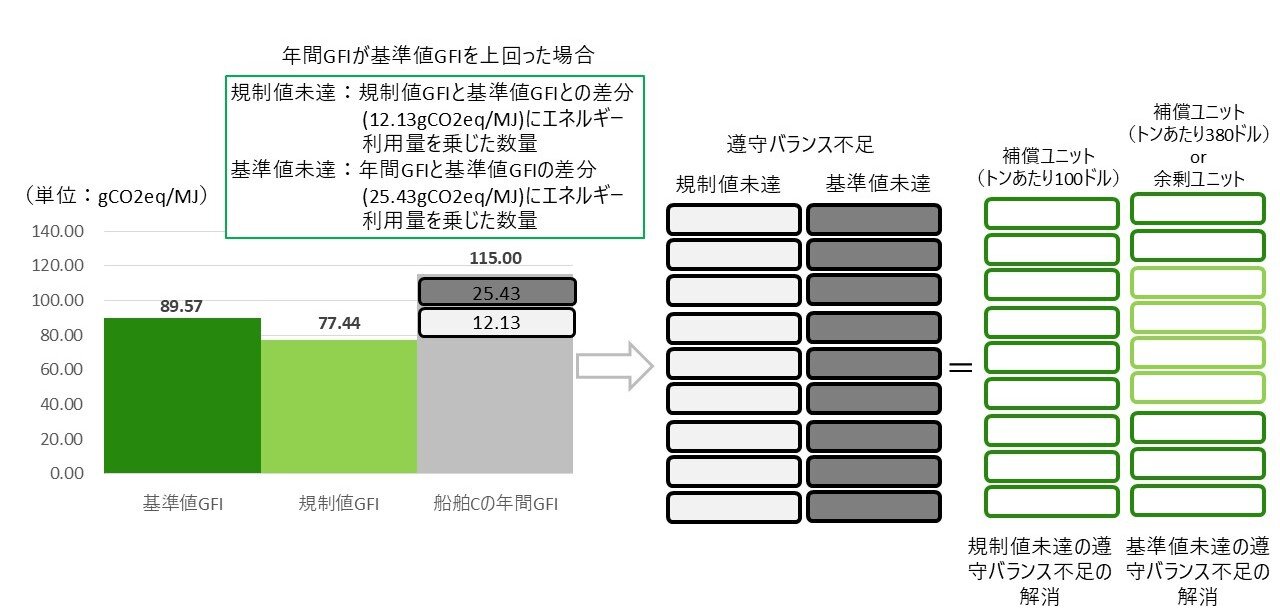

l 基準値GFIをも上回った場合

基準値GFIをも上回った基準値未達の場合、負担はさらに重くなる。

まず、基準値GFIと規制値GFIの差分(図表5の場合は12.13gCO2eq/MJ)にエネルギー利用量を乗じた数量を規制値未達としてトン当たり100ドルで補償ユニットの取得が求められる。そして基準値GFIと年間GFIとの差分(図表5の場合は、25.43gCO2eq/MJ)にエネルギー利用量を乗じた数量が基準値未達とみなされ、余剰ユニットあるいは補償ユニットの取得が必要となる。さらに、基準値未達の場合に補償ユニットを取得する際には、規制値未達の場合よりも大幅に高い同380ドルの支払いが必要となる。

つまり基準値未達の場合は、①他社から余剰ユニット取得、②繰り越した自社の余剰ユニット活用、③補償ユニット(トン当たり380ドル)取得、のいずれかの手段によって、原単位目標の達成が求められる。

図表5. 遵守バランス不足とみなされる場合(2028年に基準値GFIも超えた場合)

③ネットゼロ基金による支援

ネットゼロ枠組みにおいては規制するだけではなく、目標達成を支援する制度もある。補償ユニットの売却益を原資とする「ネットゼロ基金」による支援である。同基金は規制対象船舶の排出削減に必要とされる技術、燃料、エネルギー源の導入支援などを行う。具体的な運営手続きや支援対象技術、資金支援方法などの詳細は未定だが、支援対象に関する方向性は既に示されている。

一つは、エネルギー原単位排出量が一定の基準を下回った燃料であるZNZの導入支援である。2034年までは19gCO2e/MJ、2035年1月以降は14gCO2e/MJの基準を下回った燃料はZNZとみなされ、同基金による導入支援対象となる。

次は途上国、中でも小島嶼開発途上国(SIDS)や後発開発途上国(LDC)などへの支援だ。具体的な支援対象としては、途上国にとっても利用可能なZNZの研究開発と製造、船員訓練、ネットゼロ枠組みの規制を実施するための情報共有・技術移転・能力開発などとなる見込みだ。

④規制遵守とコスト

企業が排出量削減努力によって取得した余剰ユニットは、自社の将来的な規制遵守に利用するだけでなく、他社に売却可能な排出枠の取得にも活用出来る。そのため企業にとっては、規制遵守とは別に、排出枠の売却益を得るインセンティブが生じる。場合によっては、余剰ユニットの売却益を投じて新しい技術や代替燃料を導入する動きも見られるようになるかも知れない。

規制遵守に必要とされる技術のコストと補償ユニットの価格との比較も重要となろう。技術コストが高すぎる場合は補償ユニットを取得する方が、遵守バランス不足を是正するための費用を抑制出来るためだ。そのため補償ユニットの支払い価格は、ネットゼロ枠組みの規制遵守のために導入する技術のコストの目安となる可能性もある。また、補償ユニットの価格は2031年以降、変更される可能性があることも注意が必要だ。2028年1月1日までに2031年以降の価格が決定される予定となっているためだ。価格が引き上げられた場合は、規制遵守のために導入される技術にも影響を与えるかも知れない。

一方で、ネットゼロ基金によって、原単位排出量の水準を一定程度下回る燃料の導入支援がなされることから、企業の負担軽減も期待できる。同時に、支援があることで導入が可能となる技術もありえるため、導入される技術の選択にも影響を及ぼす可能性がある。

つまり、企業としては、規制遵守のために必要とされる技術の導入のコスト、排出枠の価格、ネットゼロ基金からの支援などの様々な要素を考慮して、ネットゼロ枠組み遵守を図っていくことが必要となる。

3.ゼロエミッション燃料の課題

ネットゼロ枠組みの規制遵守に向けて原単位排出量を削減する手法は、二つに大別される。省エネ(エネルギー効率の改善)と、ゼロエミッション燃料あるいは低排出燃料の導入だ。

省エネについては、IMOは2013年施行の規制に沿って新造船と既存船舶の双方に基準を設定し、運行される船舶のエネルギー効率改善を図ってきている。

燃料に関しては、現在主流の重油からゼロエミッション燃料あるいは低排出燃料への転換が求められている。重油は原油を精製してガソリンや灯油などを得た後に残ったもので、発熱量が高く得られるエネルギーも大きい。しかし、ガソリンや灯油よりもCO2排出量が多い。排出量の少ない代替燃料の候補として注目されているのが液化天然ガス(LNG)である。バイオ燃料も、重油との混焼により運行時のCO2排出を削減出来る。

ただし、LNGは重油よりもCO2排出量は少ないがゼロではないため、2050年のネットゼロ目標達成には、他の燃料への転換が求められる。バイオ燃料に関しては、穀物を原料とするものが食糧生産と競合する懸念があることや、製造に最適な樹種だけを植林すれば生物多様性が損なわれる危険性などが指摘されている。

アンモニアや水素を活用する動きも見られる。原料を水として製造工程で再生可能エネルギーを利用することで、ライフサイクル全体での排出量をゼロにできるからだ。一部の国では2020年代初頭から、アンモニアや水素を燃料とするエンジンの開発が行われている。日本でも国土交通省がアンモニア燃料エンジンの陸上運転試験を2023年に開始し、民間企業と協力して小型船舶での実証も2024年に行っている。船舶自体も新たなものにしていく必要があり、エンジンの改造だけでなく、アンモニアや水素を貯蔵する燃料タンクを備える必要になる。こうした次世代船舶の開発を、政府も資金支援している。

しかし、アンモニアや水素は生産コストの高さが導入を阻害する要因となっている。アンモニアについては燃焼時に大気汚染物質の排出がなされるなどの課題もある。

4.リスクだけではなくチャンスも

国際運航されている船舶に携わっている企業には、IMOが新たに導入する規制を遵守する戦略が必要となる。排出枠活用以外にも、エネルギー効率改善や代替燃料利用など、多様な方法をどう組み合わせて遵守費用を抑えるか、2028年の規制導入までに検討していく必要があろう。

一方で、既存の重油に代わる燃料を提供可能な企業には、ビジネスチャンスとなりうるだろう。代替燃料を利用する船舶も需要を伸ばすと予想される。エネルギー効率改善も規制遵守の上では重要となりうるため、高効率エンジンへの需要も見込まれる。さらに、規制対象の船舶を、気象条件を踏まえた最適航路選択などによって効率的に運行させるようなビジネスが生まれる可能性がある。

ネットゼロ基金による支援を活用して、代替燃料の売り込みなどを図っていくこともありうるだろう。同基金の詳細な規則策定をめぐる今後の動きには注目が必要だ。

(注1)原単位排出量の削減目標の設定方法は以下の通り。

GFIT=(1−ZT /100)×GFI2008

GFIT は、各年の原単位排出削減目標

GFI200は、参照値の93.3gCO2e/MJ

ZTは、各年の基準値あるいは規制値

(注2)規制遵守の判断方法は以下の数式で判断する。

(規制値GFI−年間GFI)×エネルギー使用量

この式で結果が正であれば遵守。結果が負であれば、遵守バランス不足とみなされる。

また、遵守バランス不足の数量の決定方法は以下の数式である。

規制値GFIのみ上回っている場合は

規制値未達=(その年の規制値GFI―年間GFI)×エネルギー使用量

基準値を上回っている場合は

規制値未達=(その年の規制値GFI―その年の基準値GFI)×エネルギー使用量

基準値未達=(その年の基準値GFI―その年の年間GFI)×エネルギー使用量

参考文献

l IMO (11 April 2025) Draft Revised MARPOL Annex Ⅵ(IMO circular Letter No.5005)

l WRI (25 October, 2023) The Shipping Industry Won’t Meet Its Decarbonization Goals Without Investing More in Low-Carbon Fuels.

(https://www.wri.org/insights/how-to-decarbonize-international-shipping (2025年7月7日アクセス)

l 日本海事協会(2025年5月)IMO GHG削減中期対策の解説.

(https://download.classnk.or.jp/documents/IMO_MTM_HowItWorks_J.pdf (2025年7月2日アクセス))

l 国土交通省(2023), 国際海運「2050年頃までにGHG排出ゼロ」目標に合意~国際海事機関 第80回海洋環境保護委員会(7/3~7/7)の開催結果~(報道発表資料 令和5年7月11日)

(https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji07_hh_000289.html (2025年7月4日アクセス)

l 国土交通省(2024), 「次世代船舶の開発」プロジェクト海運のカーボンニュートラルを取り巻く動き(令和6年1月25日)

(https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/green_innovation/industrial_restructuring/pdf/022_04_00.pdf 2025年7月4日アクセス))