エネルギー消費とCO2排出量から見る日本経済

2023年の日本の温室効果ガス(GHG)の排出量が、今年4月に発表された。それによると日本のGHG排出量は減少を続けていることが判明した。日本がパリ協定の下で設定している2030年の排出削減目標(NDC)の基準年である2013年と比較しても大きく減少している。2013年は、東日本大震災のために原子力発電所の多くが停止していたこともあり排出量も多かったが、震災前の2010年の排出量をも下回る結果となっている。GHG排出量の9割を占めるCO2 排出量も減少している。

目次

CO2排出減の二つの側面-エネルギー供給とエネルギー需要-

CO2排出減は、エネルギー供給とエネルギー需要の二つの側面から分析する必要性がある。

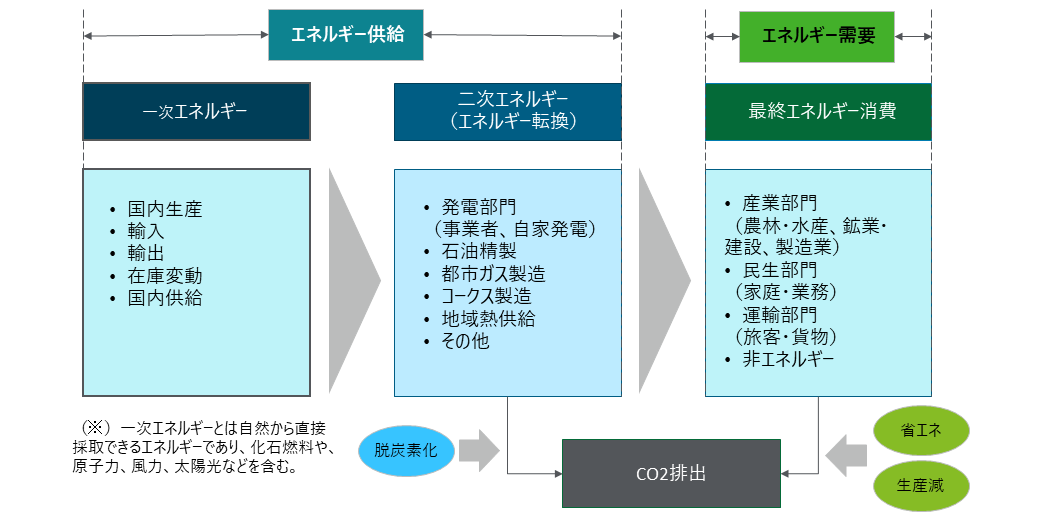

エネルギー供給に関わるCO2排出は、電力事業者や熱供給事業者などが、石炭、石油、天然ガスなどの化石燃料を燃焼させ、電力および熱のエネルギーへ転換する際に発生する。エネルギー供給は主要な排出源となっており、石炭・石油製品の製造もエネルギー転換に含まれる。ここで転換された電力、熱、石油製品などは家庭や産業部門で最終的に消費されることになる(図表.エネルギーバランス表の流れとCO2排出参照)。仮に、エネルギー供給においてCO2を排出しない太陽光や風力発電など「CO2ゼロ電源」の割合が高まり脱炭素化すれば、供給されるエネルギーの原単位あたりの排出量は低下し、CO2排出減につながる。

一方で、エネルギー需要側におけるCO2排出減の要因は省エネである。省エネとは、「得られるサービスの質や量(生産量、温度、明るさ、移動距離など)を変えずにエネルギー投入量を削減すること」とされ、次の三つに分類できる。①エネルギー消費技術改善による省エネ、②エネルギー使用時の省エネ行動(節電など)、③産業構造、社会構造、ライフスタイルの変化など、である(日本エネルギー経済研究所, 2021)。需要側で省エネが進みエネルギー消費が減少することで、CO2排出減につながる。また経済全体における生産量(国内総生産=GDP=)の変化もCO2排出量に影響を与える要因の一つだ。産み出される財やサービスの量が少なくなれば、(ほかの条件を一定にした仮定した場合において)生産のために消費されるエネルギー量自体が減少し、排出量が減少する結果となる。

(注)一次エネルギー供給量の総量と最終エネルギー消費量には差異が存在し、後者は前者と比較して30%程度小さい。これはエネルギー輸送や発電中のロスや、発電・転換部門における自家消費によるエネルギーの損失によるものである。

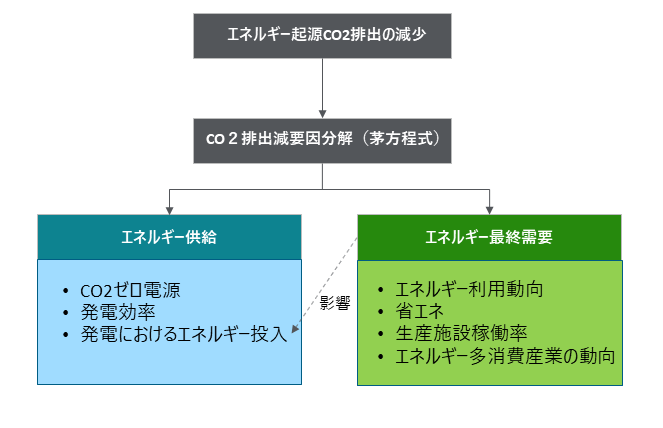

本稿では、エネルギー供給とエネルギー最終消費の動向を、日本がGHG排出量を報告するために国連気候変動枠組条約に提出しているインベントリ報告書およびインベントリ報告書で報告されるCO2排出量の算定の基となっているデータを提供している総合エネルギー統計を主要なデータソースとし、エネルギー供給とエネルギー需要における動向を分析しながら、CO2排出減につながる要因について検証を進めていくこととする(図表.CO2排出減要因分析のアプローチ)。

CO2排出減に寄与する産業分野におけるエネルギー消費量の減少

CO2排出減の要因を検証するためにエネルギー消費効率、及び経済活動の三つの要素に分解して示す恒等式(茅方程式)を踏まえた要因分析を行うとともに、エネルギー統計データからエネルギー転換部門、エネルギー消費の動向を分析した。

この結果、明らかになったのは、エネルギー供給におけるCO2ゼロ電源の割合は、日本のNDCの基準年の2013年と比較すると大きく増えているものの、2010年とは同じ水準となっていることだ。つまり、CO2ゼロ電源の割合の増加だけでは、2010年よりも2023年の排出量が下回っていることは説明できない。

エネルギー需要を見ると、消費量が大きく減少している。中でも産業分野での減少が大きい。鉄鋼、化学工業の減少が大きいが、エネルギー効率の改善によるものなのか、あるいは経済活動が停滞したことで減少したものなのか明らかにする必要がある。そこで、景気動向、エネルギー原単位の推移、生産量の推移などを分析したところ、鉄鋼、化学工業において生産量が減少するとともに、生産施設の縮小などがなされたためにエネルギー消費量が減少していることが分かった。

日本経済の構造変化―製造業の空洞化?―

このことから、日本の製造業が海外との競争に直面し、生産施設を縮小せざるを得ない状況となっている一方で、日本全体のGDPは一定水準を維持し、鉄鋼や化学工業も、付加価値を維持していることなどから、企業が高付加価値の製品の提供や合理化などを通じて生き残りを図っていると考えられる

このような分析結果から、現状では示唆のレベルにとどまるものの、これまで日本経済の屋台骨を支えてきた製造業が空洞化している兆候が見られる。ただし、その実態を明らかにするためにはグローバルレベルでの市場の競争やサプライチェーンの現状を把握する必要がある。そのうえで経済活力を維持・発展させるには、従来とは異次元の発想が求められよう(詳細は本文参照)。

本文はPDFを参照ください。

参考文献

l 国立研究開発法人国立環境研究所(2016)「附属書I国の温室効果ガス排出量と京都議定書達成状況(2014年提出版(第一約束期間まとめ))」(https://www.nies.go.jp/gio/archive/ai-cp1/index.html).

l 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 計量分析ユニット編(2021) 『エネルギー・経済データの読み方入門 改訂4版図解』(pp.68), 一般財団法人省エネルギーセンター.

l 野村浩二(2021)『日本の経済成長とエネルギー ―経済と環境の両立は以下の可能か』, 慶應義塾大学出版会株式会社 .

l 野村浩二(2023)「エネルギー投入と経済成長 ~日本経済の経験から何を学ぶか?~」『経済分析』第206号,内閣府経済社会総合研究所.

l 経済産業省(2023),2022年度第1回 産業構造審議会 産業技術環境分科会 地球環境小委員会 化学・非鉄金属ワーキンググループ(2023年1月26日)(https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyu_kankyo/kagaku_wg/2022_001.html).

l 経済産業省(2024),2023年度第1回 産業構造審議会 産業技術環境分科会 地球環境小委員会 鉄鋼ワーキンググループ(2024年2月14日)(https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyu_kankyo/tekko_wg/2023_001.html)

l 経済産業省(2024),2023年度第1回 産業構造審議会 産業技術環境分科会 地球環境小委員会 化学・非鉄金属ワーキンググループ(2024年1月25日)(https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyu_kankyo/kagaku_wg/2023_001.html)

l 環境省(2015)「日本の約束草案(2020年以降の新たな温室効果ガス排出削減目標)(https://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg/2020.html).

l 内閣府 経済社会総合研究所, 国民経済計算(GDP統計)(https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2025/qe251/tables/gaku-jfy2511.csv)