日本初となるAI法が今国会で成立する見通しである。開発・活用促進に重点を置きつつリスク対応と両立させる。罰則規定はないものの、民間の自主性を重視する従来路線からは転換する。海外では、米国トランプ政権が規制撤廃と積極投資にシフトする中で、2025年1月にはDeepSeekショックが起き、米中分断が深まっている。欧州では2024年に世界初の包括的なAI規制法が成立し、域外企業も違反すると厳しい制裁金を課される可能性がある。しかし、最近は欧州でも米中対抗を意識した大型投資発表が相次ぎ、風向きが変わってきている。このような中で日本企業が国際競争力を高めるには、アジャイルなガバナンスを構築した上で戦略的にAIを活用することが不可欠となる。

目次

各国のAI開発競争が激化する中、日本では初のAI法成立へ

日本政府は2月28日に、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(AI法案)を閣議決定した。今国会での成立を目指す。AIに特化した法案は日本初となる。これまで日本政府はAIについては民間の自主的な取り組みを重視する緩やかな「ソフトローアプローチ」を取ってきたが、法整備に踏み込んだ。

国外を見ても、AIをめぐる情勢は激変している。世界に大きなインパクトを与えているのは米国である。トランプ大統領は就任直後に、バイデン前政権によるAIの安全性等に関する大統領令を撤廃し、積極投資と規制撤廃を進める方針を打ち出した。1月末には、中国のスタートアップDeepSeekが格安で高精度の生成AIモデルを発表したことを契機に米ハイテク株が暴落するDeepSeekショックが起きた。既にAI規制法が成立している欧州でも、米中に対抗する大型投資の発表が相次いでおり、国際的な開発競争は激化する見通しだ。

本稿では、最新の内外法制度の動向を整理するとともに、日本企業がどのようにAIを利活用すべきかを考察する。

日本のAI法はアクセルとブレーキを両立

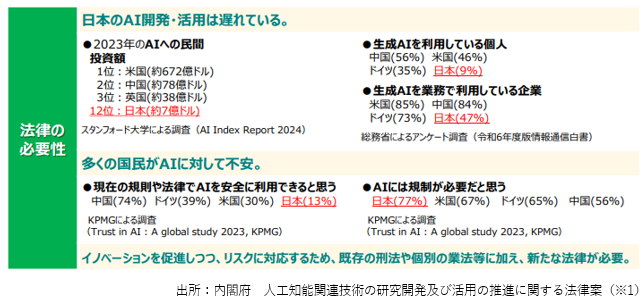

日本初のAI法は、その名の通り、国内でのAI開発や活用を加速させる一方でリスク管理を行う、アクセルとブレーキを両立させる内容となっており、規制法ではない。日本のAI開発や活用が世界に立ち遅れているとの懸念から、内閣総理大臣を本部長とするAI戦略本部を司令塔として、研究開発などを推進する方針が盛り込まれた。

リスク対応面では、政府の調査権限を規定し、事業者の安全対策などの状況を平時から情報収集可能にした。事業者についても「国の施策について協力しなければならない」と、その責務を明確化する。犯罪利用や人権侵害など悪質な事案があれば事業者名を公表することで抑止力を持たせるが、技術革新を妨げないためとして、罰則の導入は見送られた。成立後は、実効性を発揮できるかが問われることになるだろう。

図表1:AI法案の必要性

欧米は積極投資姿勢を強め、韓国ではアジア初のAI法が成立

海外動向は、2025年に入って流れが変わってきた。米国、欧州、韓国のAI法規制を概観する。

【米国】

バイデン前政権時代の2023年10月に発行したAIの安全性やセキュリティ基準などに関する大統領令は、法的強制力を持ついくつかの指令を含んでいた。しかし、トランプ大統領はAIを戦略分野と位置付け、この大統領令を撤廃したほか、2025年1月にOpenAI、ソフトバンクグループ、Oracle、MGXが共同で、5,000億ドル規模の出資を行うインフラプロジェクト「Stargate」を発表するなど、大型投資を推進する。トランプ大統領は、2月には中国によるAIや重要インフラへの投資を制限する大統領令に署名し、中国への対抗姿勢を強めている。

【欧州】

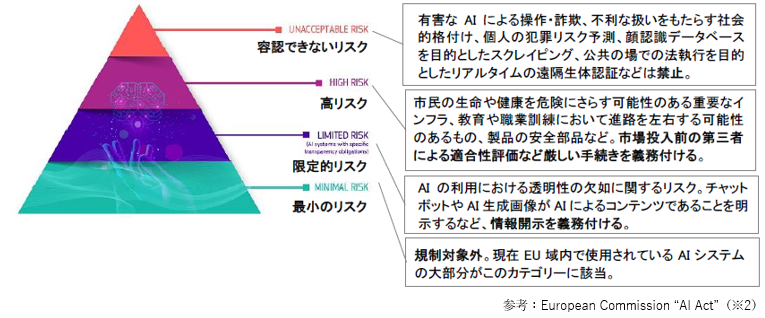

2024年5月に、世界初の包括的なAI規制法「EU AI Act」が成立した。画像認識/音声認識、音声・画像・映像の生成、パターン検出、質問応答、翻訳など幅広いAI製品・サービスが対象となり、2030年までに段階的に施行される。リスクの程度に応じて規制などの対応を行うリスクベース・アプローチが採用されており、この考え方は、日本や韓国などのAI法整備にも影響を与えている。

図表2:欧州AI規制法が規定する4段階のリスク

ほとんどのAIシステムは2026年前半までに同法準拠が求められ、EU内で利用されるAI製品・サービスを開発する海外企業も従う必要がある。「容認できないリスク」は禁止され、違反した場合、3,500万ユーロまたは世界年間売上高の7%のうち高い方の罰金を科すという厳しい罰則規定がある。

ハードローによる規制色が強い欧州だが、直近では米中に対抗するための積極投資へ転換する姿勢を強めている。2025年2月にパリで開かれた「AIアクションサミット」では、仏マクロン大統領が今後数年で総額1,090億ユーロを投資すると表明、EUのフォンデアライエン欧州委員長も数年間で総額2,000億ユーロを投資すると発表した。サミットでのAIの安全性などに関する国際協調を強化する共同声明に、米国と英国は署名しなかった。英政府は、署名を見送った理由として、国家安全保障とグローバル・ガバナンスに関する懸念を挙げた。

【韓国】

2024年12月に「人工知能の発展と信頼基盤の構築に関する基本法(AI基本法)」(※3)が国会で議決された。欧州に続き世界で2番目の包括的な規制法制定となった。下位法やガイドライン制定の後続措置を経て2026年1月に施行予定である。

同法は技術・産業発展促進と安全を両立させる内容だが、日本と異なり罰則規定がある。AIシステムのリスク管理システム構築、影響度の高いAIシステムの安全性及び信頼性を確保するための措置の実施、製品・サービスにAIを利用していることを明示するなどのルールがあり、政府の調査結果によっては停止または是正命令の対象となる。違反した場合は罰金が科される可能性があるが、罰金額は最高3,000万ウォンであり、EUのAI法と比較すると制裁の厳しさには違いが見られる。

日本企業がAI活用で注意すべきポイント

AIにまつわる急速な変化は今後も続きそうだ、各国で政府による産業振興や官民をあげた大型投資が進むため、イノベーションはさらに加速する可能性が高い。最近では、中国のDeepSeekが、それまで最先端GPUの使用など膨大な資金とリソースが必須と考えられていた高性能な大型LLM(大規模言語モデル)開発を、大幅な低コストで実現し世界に衝撃を与えた。この先も、パラダイムシフトとなるような技術革新が予想される。イノベーションの果実を享受した企業こそが、グローバル市場で競争優位を確立することになるだろう。日本企業はAIの最新動向を注視し、戦略的に活用すべきである。単なる情報探索などの表面的な使い方にとどまらず、具体的な業務課題解決や生産性向上に直結する価値を創出することが重要である。

しかし足元では、政府が指摘するように、日本企業のAI活用は遅れている。一因と推測されるのは、日本企業及び従業員の慎重さである。実態を見ると、企業が生成AIを導入しても、従業員がプライバシーや著作権などの社内規定に抵触することを恐れて利用が進まないこともあるようだ。生成AIの登場後、AIはデータサイエンティストなど専門家が操作するものから、自然言語を使って誰でも利用できるものへと民主化が進んだ。同時に、基本的なリテラシーを持つべき利用者の層も拡大した。企業内では、部門、職種、職位を問わず、全社的に正しくAIを理解することが必須となる。

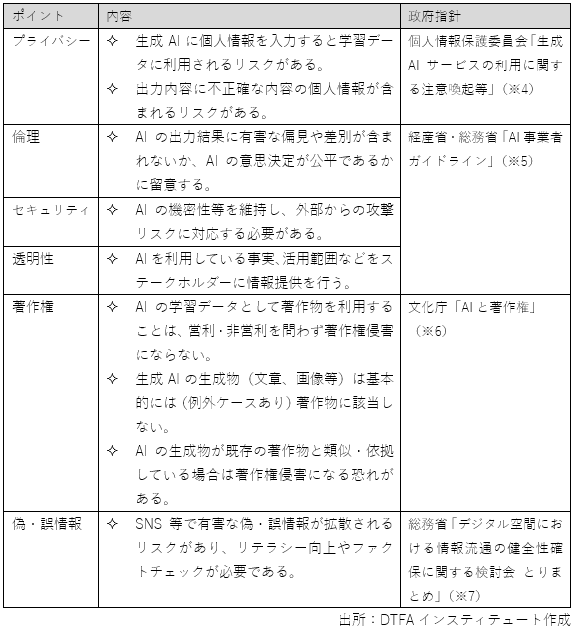

企業が必ず注意すべきポイントとその根拠となる政府の文書を、図表3の通り整理した。経済産業省と総務省が公開している「AI事業者ガイドライン」は、包括的な内容となっている。

昨今は、RAG(Retrieval Augmented Generation,検索拡張生成)を使い、自社独自の情報や業務情報を回答できる生成AIを構築する導入手法が一般的になりつつあるが、生成AIからハルシネーション(間違った回答をすること)をなくすことはできず、RAGによって精度が100%になるわけではない。生成AIの出力結果を安易に流用せず、顧客向けチャットボットなど社外サービスに使う場合はAI利用を明記して透明性を高めるなどの対応が必要である。

著作権問題をめぐっては現在、特定のアニメ風を指定して生成されたイラストが大流行し、海外政府機関までがSNSに掲載しているが、議論の渦中にある。文化庁は「アイデア(作風・画風など)は著作権法による保護の対象には含まれない」という見解を示しているが、特定の創作物やキャラクターを意図的に真似たAI生成コンテンツは、著作権侵害とされる恐れもある。法的な問題以外に、モラルや倫理面での反発も起きている。業務で使用するプロンプト作成には注意を喚起するなどの策を講じることが望ましいだろう。

図表3:AI利活用において注意すべきポイント

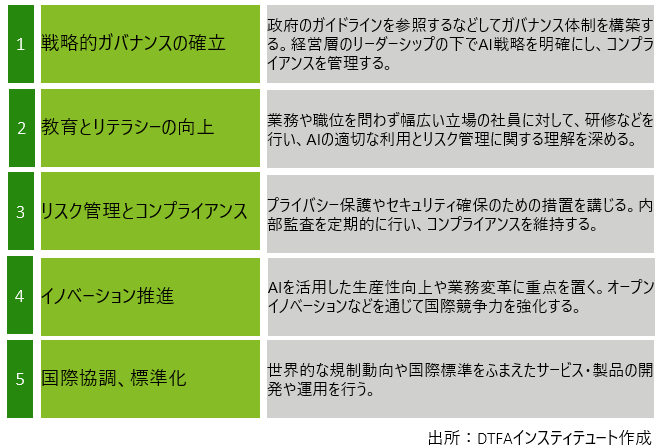

AIの導入を促進するための5つのアプローチ

これらの動向を踏まえ、企業のAI導入促進にあたって5つのアプローチを提言する。アジャイルなAIガバナンスを構築し、社員のリテラシーを高め、AIによるイノベーションに積極的に参画することが求められる。日本のガラパゴス化を防ぐため、常にグローバルな技術や規制の動向をウォッチし、国際協調を行うことも重要である。

図表4:AIの導入促進におけるアプローチ

(参考)

※1 内閣府「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案

https://www.cao.go.jp/houan/217/index.html

※2 European Commission “AI Act”

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai

※3 人工知能の発展と信頼基盤の構築に関する基本法

인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 ( 약칭: 인공지능기본법 )

※4 個人情報保護委員会 生成「AI「サービスの利用に関する注意喚起等」(2023年6月)

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/230602_alert_generative_AI_service.pdf

※5 経産省・総務省 AI事業者ガイドライン」(2024年4月)

https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240419004/20240419004-1.pdf

※6 文化庁 AIと著作権」(2023年6月)

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf

※7 総務省 デジタル空間における情報流通の健全性確保に関する検討会「とりまとめ(概要)」(2024年6月)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000966998.pdf