政策からひも解く量子技術の今後 シリーズ第2回 ~今後数年で真価を問われる日本の技術政策~

物質を構成する原子や電子など「量子」の特性を利用した量子コンピュータを取り巻く世界的な環境は近年、大きく変化した。研究開発の飛躍的な進展に伴い、各国で量子技術に関する国家戦略が策定・更新され、産業化を見据えたエコシステム形成の動きが加速しつつある。

日本政府も2021~25年度の「第6期科学技術・イノベーション基本計画」で、量子技術を社会経済および安全保障上の国家戦略の一つに位置づけた。基礎的な研究開発から社会実装までを一貫して推進する戦略のもと、国際連携、人材育成、社会機運の醸成など様々な取り組みが産学官で動き出している。

本レポートは、技術的な視点から語られることの多い量子技術の現状を、政策的観点から検証する。量子技術開発とビジネス創出に取り組んでいる企業や、参入を計画している企業の参考になれば幸いである。

目次

1.量子技術の社会実装を目指す日本政府

(1) 量子技術活用の未来予想図を提示

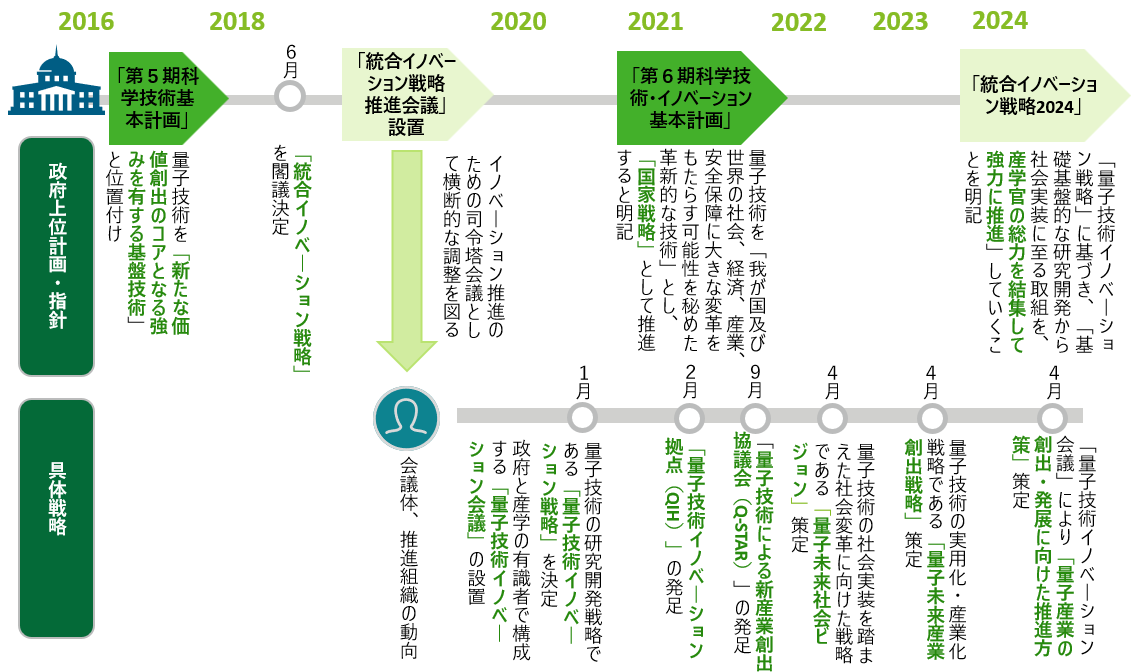

日本政府は2016年からの「第5期科学技術基本計画」において、量子技術を「新たな価値創出のコアとなる強みを有する基盤技術」とした。続く「第6期科学技術・イノベーション基本計画」では「量子コンピュータ・量子シミュレーション」、「量子計測・センシング」、「量子通信・暗号」及び「量子マテリアル(量子物性・材料)」を主要技術領域に指定し、量子技術を「社会経済及び安全保障上の国家戦略」に位置付けた(図表1)。

そして、2022年に量子技術の社会実装によって実現を目指す未来社会像(ビジョン)(図表2)が提示されたのに合わせ、その実現のための応用研究、社会実装に至る、一連の方針・戦略が策定されることとなった。

図表1 日本政府の量子技術政策の推移(2016年以降)

出所:内閣府 量子技術イノベーション各種資料を基に、DTFA Instituteが作成。(https://www8.cao.go.jp/cstp/ryoshigijutsu/ryoshigijutsu.html)

図表2 未来社会における量子技術活用イメージ

出所:内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局(2022年4月22日) 「量子未来ビジョン~量子技術により目指すべき未来社会ビジョンとその実現に向けた戦略~概要」 (https://www8.cao.go.jp/cstp/ryoshigijutsu/ryoshi_gaiyo_print.pdf)

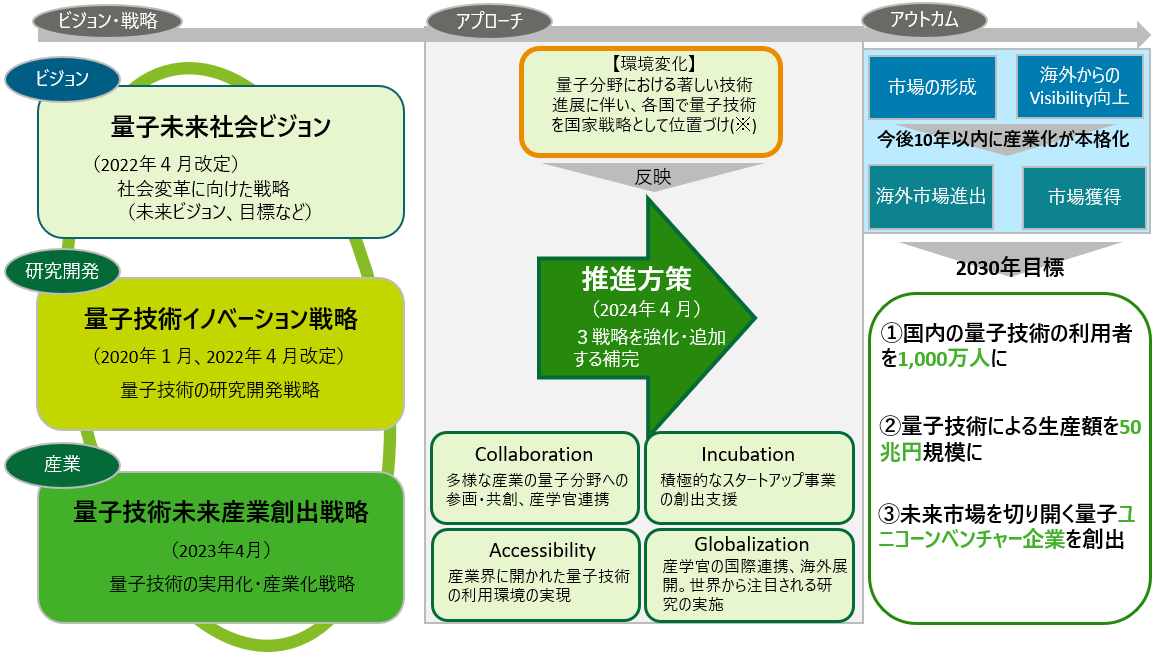

(2)研究開発から産業応用へ

今後本格化が見込まれる技術の実用化とその先の産業化を見据え、日本政府は日本企業による海外市場の獲得を目指す。それにより、2030年までに、国内の量子技術利用者1,000万人、量子技術による生産額50兆円規模、そして国内ユニコーン企業創出の三つの目標を達成するとしている。

近年の技術革新や経済安全保障の観点からの関心の高まりなど、量子技術を取り巻く世界的環境の変化に対応するため、2024年4月には、「量子産業の創出・発展に向けた推進方策」を公表(図表3)し、現在ボトルネックとなっている技術とビジネス的課題の具体的な解決策を示した。これにより、従来の一連の戦略を強力に推進していく姿勢を打ち出した。

図表3 量子産業の創出に向けた方針

出所:内閣府 量子技術イノベーション会議(2024年4月9日)「量子産業の創出・発展に向けた推進方策」 (https://www8.cao.go.jp/cstp/ryoshigijutsu/240409_q_measures.pdf)を基に、DTFA Instituteが作成。

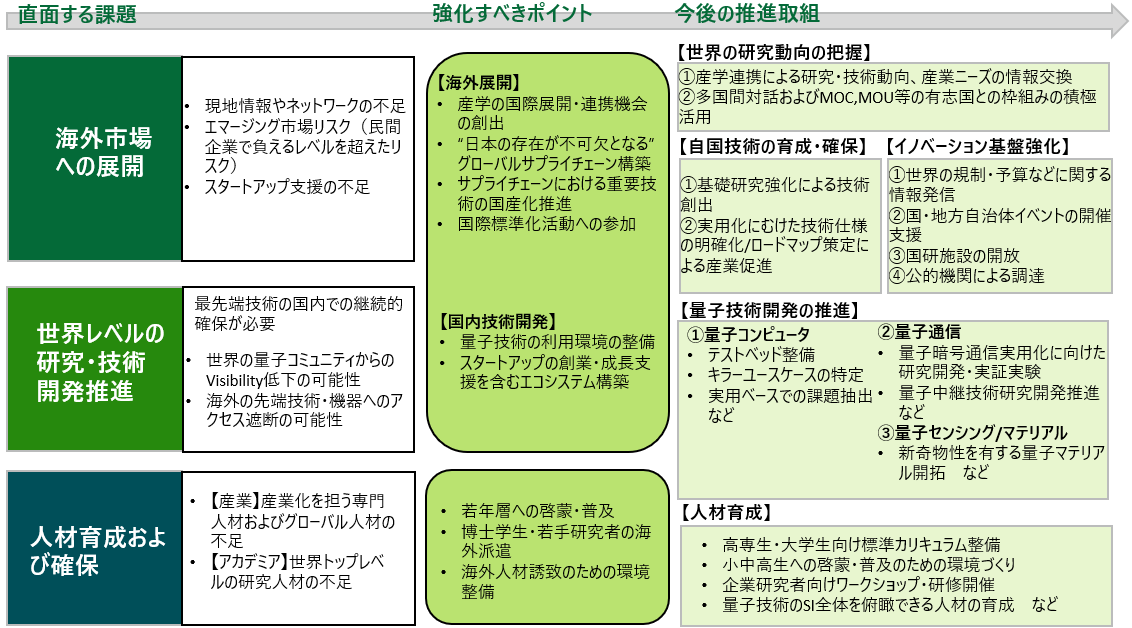

推進方策には、現時点で限定的なものにとどまっている有志国との連携や、量子技術により創出された製品の海外市場への展開を強化していくことが明記された。背景にあるのは、グローバル量子エコシステムから日本が脱落することへの危機感だ。「世界先端クラブメンバー」に踏みとどまり、量子技術領域での国際競争力を確保するには、研究および産業化の基礎となる人材育成の強化も急務だ(図表4)。

図表4 量子技術産業の創出に向けた課題と取り組み

出所:内閣府 量子技術イノベーション会議「量子産業の創出・発展に向けた推進方策」(2024年4月9日)(https://www8.cao.go.jp/cstp/ryoshigijutsu/240409_q_measures.pdf)を基に、DTFA Instituteが作成。

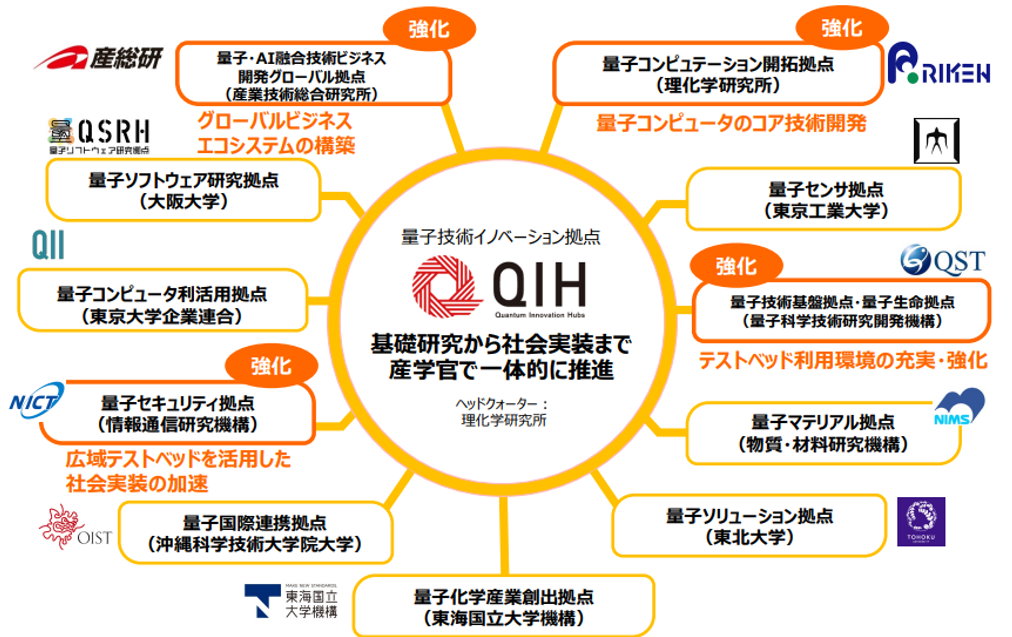

推進方策で重視されたのが理化学研究所に本部を置く量子技術イノベーション拠点(QIH)の強化・拡充だ(図表5)。2020年策定の「量子技術イノベーション戦略」によって、国の研究開発機関や大学を中核とする産学官が、産業支援や人材育成、国際連携、知財管理などに一気通貫で取り組む拠点として設立された。優れた技術の国内創出と海外進出を支援するため、研究・開発や施設整備の強化が図られている。

加えて、推進方策で指摘された各拠点間の連携不足を補うため、合同のワークショップ開催や、研究者の交流を促進していく。QIHを構成する理研や産業技術総合研究所(産総研)などは近年、国内外の企業から異なる方式の最新鋭の量子コンピュータ導入を進め、産業化への動きを加速させている(※1および※2)。

図表5 量子技術イノベーション拠点の全体像

データソース:内閣府 量子技術イノベーション会議(2024年4月9日)「量子産業の創出・発展に向けた推進方策概要」 (https://www8.cao.go.jp/cstp/ryoshigijutsu/240409_q_measures.pdf)

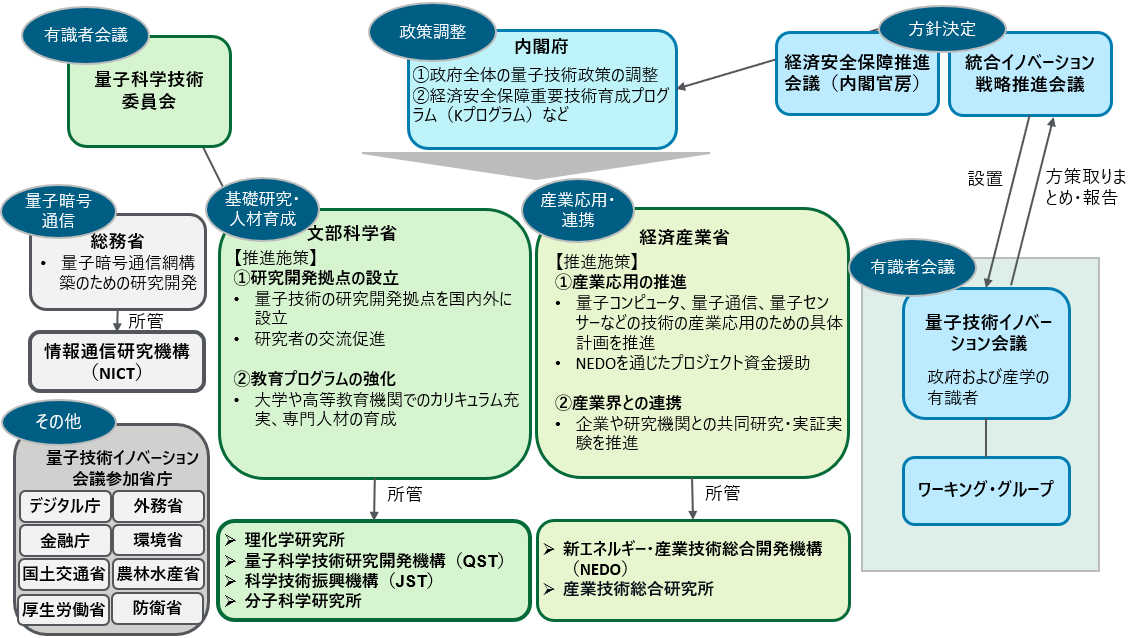

(3)3省庁が推進体制の中心に

日本政府の量子技術政策で中心的な役割を果たすのは、政策の統合及び調整を担う内閣府、基礎研究推進と人材育成を担う文部科学省、そして産業応用と連携を担う経済産業省の3省庁となる(図表5)。既存の暗号技術にとって代わるとされる量子暗号通信の研究・開発は、総務省が推進する。先述した政府の未来社会像にみられるように、量子技術は社会経済の幅広い分野での利用が想定される。産業化に合わせてと共に、他省庁の量子技術政策への関与も進んでいくと考えられる。

図表6 日本政府の量子技術政策推進体制

出所: DTFA Institute作成

2.政府予算からみる量子政策

(1)増額に合わせて裾野も拡大

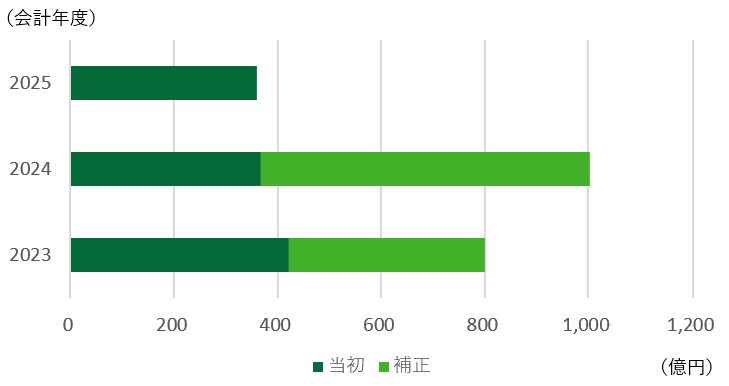

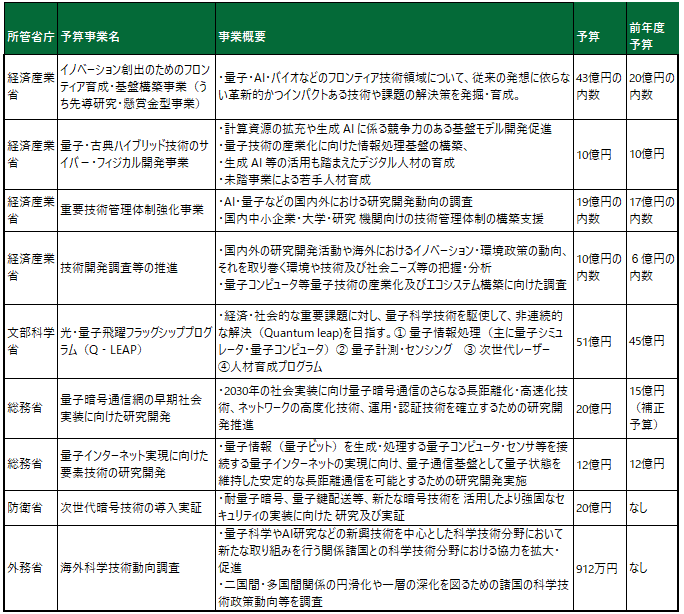

内閣府の試算によると、政府全体の量子関連事業予算は、2023年度は当初および補正を合わせて約800億円だったが、2024年度では1,003億円(当初368億円、補正635億円)に拡充された(図表7)。直近の2025年度予算案も引き続き文科省および経産省に重点的に割り当てられたものの、これまで予算がつかなかった省庁にも配分された(図表8)。

図表7 過去3年の量子技術関連予算

データソース: 内閣府 第20回量子技術イノベーション会議(2024年7月26日)「量子未来社会ビジョンの実現に向けた取組の推進」 (https://www8.cao.go.jp/cstp/ryoshigijutsu/20kai/sanko4.pdf)

文部科学省 第34回量子科学技術委員会(2025年2月14日)「令和7年度予算案の量子技術関連予算について」(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/089/shiryo/1421258_00016.htm)

注:基金は単年度に要する予算を推計して計上。また量子関連予算は半導体、AIなどの大型事業の一部に含まれることもある。量子関係予算のみを切り出すことが困難な場合は未計上である点に留意。

図表8 2025年度当初予算における量子技術関連事業(抜粋)

データソース:内閣官房行政事業レビュー見える化サイト RSシステム(https://rssystem.go.jp/top) および各省の予算資料

2025年度予算で、防衛省においても量子暗号技術導入実証に関する関連予算が計上された点に注目したい。それまでは概算要求にとどまっていたが、安全保障における量子技術の重要度の高まりから計上に至ったと考えられ、今後は応用可能性の検討が進められていくだろう。また外務省も小規模ながら海外技術動向調査のための予算を計上しており、二国間・多国間での関係強化を図っていく。

(2)経産省の予算動向とG-QuAT稼働

量子技術の産業分野で応用のための政策を推進する経産省の予算動向を詳細に紹介したい。同省所管の産総研が企業や研究機関との共同研究・実証実験を担いつつ、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を通じてプロジェクトに対する資金援助を提供している。

2025年度予算案においても技術開発、産業応用研究支援などで既存事業の積み増しが目立つ。同時に、推進方策に沿う形で、今後の量子技術の実用化・産業化を見据えた技術管理体制の「制度設計」のための基礎調査などが盛り込まれた点にも注目したい。文献調査・アンケートやヒアリングなどを通じて、国内外の研究開発活動や海外政策の動向、それを取り巻く環境や技術及び社会ニーズなどの把握・分析を行っていく。

2024年度補正予算において同省は、量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター(G-QuAT)の強化に1,000億円を充て、最先端の量子コンピュータの技術開発や産業育成に注力している。2023年に産総研が設立したG-QuATは、AI向けのスーパーコンピュータと量子コンピュータの実機を使った実証研究の機会を研究者や企業ユーザーに提供する、世界でも稀有な施設だ。6月から設備の利用開始予定であり(※3)、今後の日本の量子技術産業化において中心的な役割を果たすことが期待される。

3.ビジネス創出に資する政策を

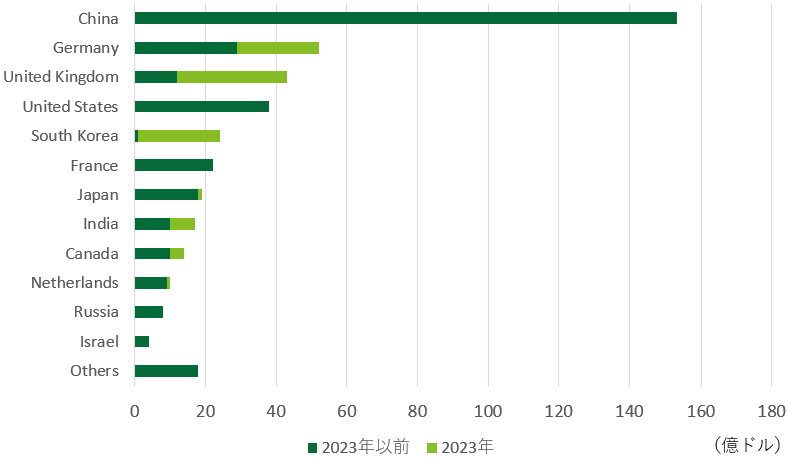

日本の量子技術関連予算は拡大傾向にあるものの、中国や米国、英国、ドイツなどと比較すると規模はかなり小さい(図表9)。それでも研究開発の成果を実際にビジネスの創出につなげることができるのとの前提に立って、日本の量子技術戦略の方向性を支持したい。

図表9 各国の量子技術に対する公的投資の規模(公表ベース、予算額を含む)

データソース:Mckinsey&Company(2024) ”Steady progress in approaching the quantum advantage” (https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/steady-progress-in-approaching-the-quantum-advantage)

ビジネス創出の観点から、日本の強みとなりえる要素はある。先進的な国内企業は、量子コンピュータ特有の問題解決手法を高度な並列処理能力を持つ古典的なハード上で模倣する「量子インスパイアード技術」を用いて、多様なユースケースを蓄積してきた。また、NEDOは、国内企業を中心とする量子コンピュータのビジネスでの利活用事例56件を公表している(※4)。サプライチェーンとの対応関係やビジネス効果などを整理・分析した情報であり、量子コンピュータ活用の糸口となる。

量子技術への関心は高いものの、実際に自社でどのように活用し付加価値を創出できるのか具体的イメージを持てない企業は多い。それだけに、NEDOの情報公開は非常に重要である。また、G-QuATの本格稼働により、そのような企業の参考となるビジネスユースケースがさらに蓄積されていく可能性が高い。

スタートアップ育成を支援するインキュベーション事業も不可欠だ。ハード・ソフト両面での開発や優れたユースケース創出を通じて国内外から投資資金を呼び込むビジネスエコシステムの構築には、その基盤となる日本発スタートアップの創出が欠かせない。しかし、デロイト トーマツによる世界の量子コンピューティングスタートアップ資金調達ランキング(上位50社)には、日本と比較しても経済・人口規模の小さいカナダやフィンランド、オーストラリアなどのスタートアップが複数見当たる一方で、日本企業は1社のみだ(※5)。

今後数年の産学官における量子技術の取り組みは、未来の世界のビジネス勢力図を大きく変えうる。日本が今まさにその分水嶺にあることを意識しつつ、産官学の密接な連携のもと、量子技術が創り出す未来の可能性を広く社会に共有することで、社会機運の醸成を図っていきたい。

【関連ウェブサイト】

デロイト トーマツ、日本の量子産業創出に向けて、“Quantum Harbor”プロジェクトを始動|ニュースリリース|デロイト トーマツ グループ|Deloitte

デロイト トーマツ、量子コンピュータ開発の米QuEraと日本での量子産業発展の加速を目指す戦略的協業を開始|ニュースリリース|デロイト トーマツ グループ|Deloitte

<参考文献・資料>

(※1)国立研究開発法人産業技術総合研究所. 2024年10月24日ニュースリリース「産総研とQuEraとのMOU締結で量子コンピュータの商用利用に向けた連携を強化」(https://www.aist.go.jp/aist_j/news/au20241024.html)

(※2)国立研究開発法人理化学研究所. 2025年2月12日. 「量子コンピュータ「黎明」が理化学研究所で本格稼働、量子ハイブリッド高性能コンピューティング新時代を切り拓く」 (https://www.riken.jp/pr/news/2025/20250212_1/index.html)

(※3)国立研究開発法人産業技術総合研究所 量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター. 2025年3月21日「設備の利用開始に関するお知らせ」(https://unit.aist.go.jp/g-quat/ja/results/announce/announce_20250321.html)

(※4)国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構. 2025年2月17日ニュースリリース「国内公的機関として初めて、量子コンピューターの利活用事例集を公開しました―国内企業を中心とした56事例を掲載、独自の分析結果提供―」 (https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101809.html)

(※5)デロイト トーマツ. 2024年3月. 「量子コンピューティングの未来を切り開くグローバルスタートアップの今 量子スタートアップ調達額ランキング-2025年2月」(https://www2.deloitte.com/jp/ja/blog/d-nnovation-perspectives/2025/global-startup.html)