少数与党時代における政策決定プロセスの変容――企業の新たな政治アプローチ

2025年度予算案をめぐり、政府・与党は衆院で修正を条件に一部野党からの合意を取りつけ、成立を確実なものとした。当初予算案の修正は29年ぶりであり、政策決定プロセスが大きく様変わりしたことは注目に値する。本レポートでは、予算案をめぐる衆院での政党間協議を振り返り、少数与党政権下においてプロセスがどのように変容したか分析する。「自民1強」から穏健な多党化へと政治トレンドが移行している中、新しい政治情勢における企業の政策渉外活動はどのようにあるべきかについても考察したい。

目次

石破茂首相(自民党総裁)は3月13日、自身の事務所が党所属の衆院議員15人に10万円の商品券を配ったと明らかにした。石破氏は法的な問題はないとの認識を示しているが、野党は追及の手を強めている。問題が発覚した直後に実施された報道各社の世論調査では内閣支持率が急落し、内閣発足以降で最低を相次いで更新した。「政治とカネ」の問題に終止符を打つことを期待されて首相に就いただけに、今回の問題は石破氏の岩盤支持層が離れるきっかけになってしまった。

商品券をめぐっては、岸田文雄前首相も在任中の懇談会で、政務官(大臣の下で政務を処理する公職)に10万円の商品券を配っていたとの一部報道もあり、自民党内で長年の慣習となっていた可能性がある。世論調査の中では、「政治とカネ」の問題を繰り返してきた自民党の体質を「変えられない」と回答したのは79%にのぼり、自民党支持層でみても65%を占めた[ⅰ]。また、今後望む政権のあり方に関しては、「野党中心の政権に交代」が46%で、「自民党中心の政権の継続」の36%を10ポイント上回った[ⅱ]。同様の質問をした1月の調査ではそれぞれ40%、41%と拮抗しており、大きな転換点を迎えたとみることができる。

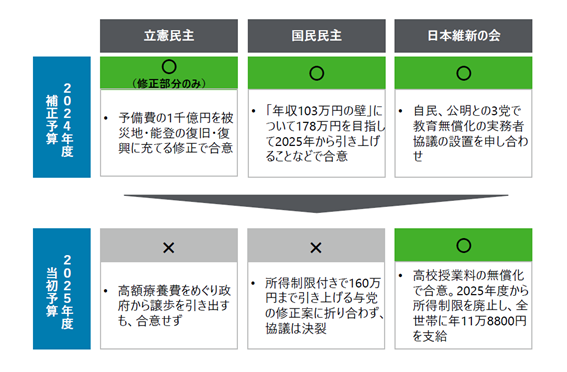

野党の存在感は既に高まっている。衆議院において過半数に届かない少数与党は、2025年度予算案と税制改正関連法案の両修正案を可決するため、日本維新の会の看板政策である高校の授業料無償化の対象を現行制度より拡充することで合意。維新は国政に進出して以降では初めて当初予算案に賛成した。一方、所得に関係なく所得税の控除額を一律178万円まで引き上げを求めた国民民主党や、野党第一党の立憲民主党などは反対に回った。

予算案をめぐる協議の焦点は、2024年衆院選後の臨時国会で積み残した課題にどのように政治的合意を見出すか、という一点に尽きた。その課題とは、与党が2024年度補正予算の成立と引き換えに国民民主、維新それぞれと合意した「年収の壁は178万円を目指して来年から引き上げ」、「教育無償化に向けた協議」について、具体的な政策に落とし込むことであった。

政策の実現には安定的な財源が欠かせないことは論を俟たない。維新が主張した高校教育無償化には約6千億円が新たに必要で、国民民主が求めた所得税の非課税枠「年収103万の壁」を178万円まで引き上げるには7兆円規模の税収減が見込まれた。政府・与党は維新と国民民主と両にらみで協議を進めたが、財源確保を重視し、維新との合意形成に傾注していった。年収の壁の見直しに関しても、国民民主とは合意せずに与党で修正案を策定。赤字国債を追加発行しない範囲で課税最低ラインを160万円に引き上げるため、公平・中立・簡素という税の基本原則にこだわらずに4段階の年収制限をかける苦肉の策をとった。

与野党伯仲の国会は先の衆院選で示された民意であり、報道各社の世論調査ではこの政治的枠組みは総じて支持されている。一方、今回の政策協議を通してみえてきたのは、政策実現の果実を求めて歳出拡大の圧力を強める野党と、守勢に立たされる少数与党という構図である。その結果、政策効果の検証が不十分なまま短期的かつ極めて政治的な妥協の過程が浮かび上がった。

高校の授業料無償化の政策評価に関して日本経済新聞が実施した経済学者へのアンケートでは、私立校向け支援額の引き上げには70%が反対している[ⅲ]。直近のNHKの世論調査では、高校の授業料無償化をどの程度評価するかについて尋ねたところ、「評価する」が51%で、「評価しない」の44%を少し上回った[ⅳ]。国民の評価は二分されているといえる。年収の壁問題についても、非課税枠拡大の目的として政府は「物価上昇局面における税負担の調整」[ⅴ]を理由に挙げていたが、160万円とした修正案の根拠は、都内の生活保護費と家賃を足した実績ベースの金額へと変節した。国民民主が主張した178万円の水準に近づけるために数字ありきで政策を決め、後から理屈をつけた政治的な駆け引きにしかみえない。

このような政策決定の過程を見ると、目先の選挙を見据えたポピュリズム政治の風潮が強まり、本来求められる理性的でエビデンス・ベースの政策議論が後退する懸念があることを指摘しておきたい。

【図1】主要野党の2025年度予算案への対応

DTFA Institute作成

政策決定プロセスにおける2つの変化

ここからは政策決定プロセスの変容について具体的に掘り下げていきたい。少数与党として臨んだ2024年末の臨時国会、通常国会で出現した従来のプロセスと異なる点は、野党主導による政策イシューの設定と、与党による「事前審査制」の瓦解であると指摘できる。それぞれについて以下で詳述する。

1. 野党主導による政策イシューの設定

一つ目の変化は、野党が主導して与野党協議の政策イシューを設定できるようになったことがある。背景には、与党が少数の衆院で予算や法案を通過させるために、政権・与党が野党に政策実現という「果実」を用意する必要があるからだ。この結果、キャスティングボードを握っている野党が与野党協議のテーブルに載せる政策を決める裁量をもつことになり、各党の重点政策がもつ政治的な意味合いが強まった。

与党が衆院で議席の過半数を占めていた時代は、あくまでも与党が国会提出した法案の中から野党が「対決」姿勢をとる法案を受動的に選び、審議や採決の場で徹底抗戦するという構図であった。政府・与党は、世論の動向によっては法案の修正に応じることもあったが、非常に稀なケースだった。

野党は基本的に国政選挙ごとに党の政策を立案する。国民民主は先の衆院選で「手取りを増やす」をスローガンに、年収の壁の見直しも公約に盛り込んだ。議席を4倍させた直後の党会見で、壁の引き上げのための法案を国会に提出することを明言。維新も同様に、教育無償化を主要公約の一つに掲げていた。そして両党とも、予算案の衆院審議ではこれらの政策実現を条件に与党との交渉にあたった。

また、維新は与党に対し、高校の授業料無償化以外の政策についても次々と突きつけた。具体的には、①市販薬と似た「OTC類似薬」を公的医療保険の適用から外す、②資産を持つ高齢者を念頭に応能負担を徹底、③電子カルテ普及など医療のデジタル化、④医療・介護を産業として成長させる、などを実現し、社会保障費の4兆円規模の削減を目指すというものだ。自公維は3党で社会保障改革を中心に具体論の協議を続けることで合意しており、公明も社会保険料の低減を最重要課題と位置付けた。これらの改革は自民に影響力をもつ日本医師会などの反発が見込まれ、今後どこまで切り込めるかどうかがカギを握る。こうした動きも、野党が主導して政策イシューを設定する象徴的な出来事だったといえる。

2. 与党による「事前審査制」の瓦解

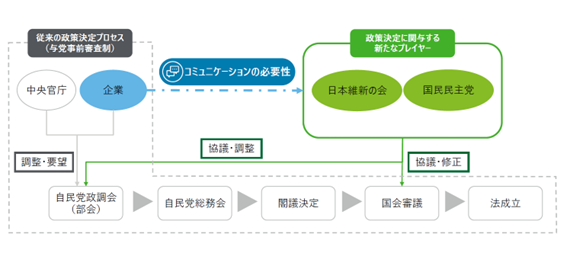

次に、予算案や法案など政策の内容を決めるプロセスの変容である。維新や国民民主という新たなプレイヤーが登場したことで、実質的な政策決定の場が与党内から国会へと移った。

長らく与党を担ってきた自民は、政府の経済対策や法案、予算案を国会に提出する前に審査する「事前審査制」を確立してきた。党内にある政務調査会の下に設けられた政策テーマごとの部会を経て、党の最高意思決定機関である総務会での全会一致による了承を原則とする政策決定フローである。政府にとっては与党からのお墨付きを事前に得ることで、国会審議において与党から修正を求められず成立できる仕組みだった。

しかし、先述のとおり予算案をめぐっては、与党が了承して政府が閣議決定した当初予算案を29年ぶりに修正することになった。また、2024年に策定した経済対策や税制改正では、国民民主が与党と協議を行い、主張を一部反映させた。さらに維新は、2025年夏に取りまとめられる経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)に向けて、教育無償化に関して関係省庁と与党の調整に加わる見通しだ。従来の政府・与党内で意思決定を完結することができなくなったうえ、現下のバーゲニングパワーは与党ではなく維新、国民民主の側にあるとみてよいだろう。

図2で示したように、新たなプレイヤーである維新や国民民主は、政策決定プロセスにける2つのポイントで関与している。このことにより、事前審査制の枠組みが変容し、与党がこれまで持っていた政策決定に対する影響力が低下することに直結している。後述するが、企業にとっては従来の与党議員とのコミュニケーションに加え、野党議員との対話を質、量ともに高めることで、新しい政策決定プロセスがもたらす政治的リスクに対する備えを強化する必要があるだろう。

【図2】少数与党政権下における政策決定プロセス

DTFA Institute作成

野党主導による政策イシューの設定と与党事前審査制の瓦解は、従来の政策決定プロセスを大きく変えるインパクトをもたらした。衆院での少数与党という構図が解消されないかぎり、この新しいプロセスは継続されるとみるべきだ。

こうした変化は、短期的にはどのような影響を及ぼすだろうか。第一に、2025年夏に予定されている参院選で野党各党が掲げる重点政策の実現が、2025年度補正予算や2026年度予算の成立の可否を否応なしにも握ることになる。これは言い換えれば、政策決定の不確実性が増し、政策の予見可能性が低下するということである。第二に、政策決定プロセスに関与するプレイヤーが増え、協議の場が多岐にわたることで、合意形成にかかる政治的コストが増大することが予想される。実際、自公維が合意した社会保障改革に関しては5月中旬にも方向性をまとめることで合意しており、年収の壁をめぐり交渉が決裂した国民民主も自公との政策協議の場は維持する方針だ。熟議を通した党派を超えた合意形成は民主主義の理想形である一方、実態は政権の体力が削られる作業と言ってよいだろう。

多党化時代における企業の戦略的アプローチ

最後に、新しい政治情勢に伴って変容した政策決定プロセスに対して、企業はどのような対応をすべきかについて述べたい。

まず、企業は与党だけでなく、野党とのコミュニケーションを強化する必要がある。従来の与党主導の政策決定プロセスから、野党が政策イシューを設定し、交渉力まで持つようになったため、企業は維新や国民民主の自社ビジネスに関する政策スタンスを分析することが欠かせない。そのうえで、各党の意向や政策動向を的確に把握し、コミュニケーションを促進していく渉外活動が重要だ。

また、政党間調整を行う実務者が、幹事長や政策責任者である政務調査会長といった党幹部にかぎらないということにも留意する必要がある。自民幹部によると、高校の授業料無償化をめぐる自民と維新の協議においては、表の交渉とは別のチャネルとして維新の元幹部が実質的な交渉にあたったという。政治的な落としどころを見つける難しい交渉は、役職にかかわらず個人的な人間関係を持っていることが大事になる。こうした観点からも、与党議員とも幅広い人脈を有する野党のキーパーソンを特定し、その議員を通じて多方面にわたる情報収集や意見交換を行うことが、企業の効果的な政策渉外活動にとって重要な要素となるだろう。

<参考文献・資料>

[i] 朝日新聞「商品券配布問題で石破首相の辞任「必要ない」60% 朝日世論調査」

[ⅱ] 読売新聞「[スキャナー]「商品券」不信を増幅…読売世論調査、強まる逆風で首相窮地」

[ⅲ] 日本経済新聞「高校無償化、私立向け拡大「反対」70% 経済学者調査」