政策からひも解く量子技術の今後 シリーズ第1回 ~量子コンピュータ実用化を見据え動き出した世界~

物質を構成する原子や電子など「量子」の特性を利用することで従来の古典コンピュータでは処理に膨大な時間を要する複雑な計算を解くことができるとされる量子コンピュータを取り巻く世界的な環境は近年、大きく変化した。研究開発の飛躍的な進展に伴い、各国で量子技術に関する国家戦略が策定・更新され、産業化を見据えたエコシステム形成の動きが加速しつつある。

本レポートでは、技術的な視点から語られることの多い量子技術の現在地を、世界的な政策の観点から検証する。量子技術開発およびビジネス開発に取り組んでいる企業や、今後の取り組みを計画している企業の参考となれば幸いである。

目次

1. 量子コンピュータ実用化は’If’ から‘When’に

近年の飛躍的な研究開発の進展により、量子コンピュータ実用化への期待は ‘If’から’When’に変わった。実用化できるかどうかという議論から、どのような用途で効果的なのかという実証・応用へと論点は移ってきている。

創薬、エネルギー、金融、情報セキュリティ、交通・運輸など幅広い社会経済領域に大きな変化を引き起こすとされる技術が現実味を帯びるにつれ、将来の産業化を見据え、どのような領域で価値を生み出すことができるのかを模索する動きが今、政府、民間企業、研究機関の連携のもとで活発化しつつある。

2. 実用化を見据えて

(1)世界各国で量子戦略の策定が進む

量子技術は、量子特有の性質を情報処理などに活用する技術であり、応用の対象としてはコンピューティングを筆頭に、高感度の計測・センシング、通信などが挙げられる。近年の研究開発の進展に合わせる形で、世界各国で量子技術政策の推進が本格化の様相を見せている。

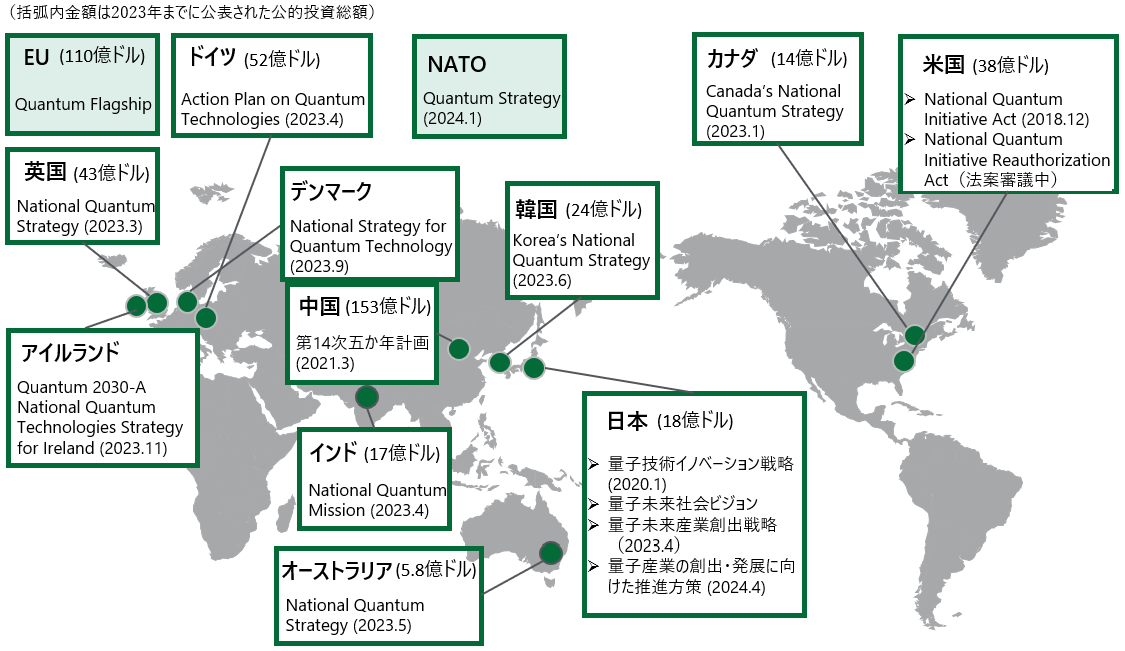

量子技術開発予算の規模は2022年まで米国と中国が突出していたが、2023年以降は、英国、カナダ、オーストラリア、インド、ドイツ、韓国、そして日本を含めた各国でも国家レベルの戦略が策定され、大規模な公的資金が投じられることとなった(図表1)。世界各国が量子技術の研究開発に投じた公的資金は2023年末までの累計で420億ドルに達したとされ、産官学連携、ユースケース創出、スタートアップ支援、人材育成、サプライチェーン強化などの事業が行われている(※1)

図表1 世界各国の量子戦略

データソース:各国の量子政策資料(末尾参考資料にまとめて記載)。【凡例】青:複数の国家からなる国家連合、機構など。金額については以下資料より。McKinsey & Company, ”Quantum Technology Monitor 2024.” https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/steady-progress-in-approaching-the-quantum-advantage. QURECA, “Quantum Initiatives Worldwide 2025.” https://www.qureca.com/quantum-initiatives-worldwide/

【凡例】青:複数の国家からなる国家連合、機構など

(2)安全保障上の基盤としての量子技術

このような動きは、各国が量子技術を経済安全保障上の戦略的基盤の1つに位置づけたことに起因する。今後の量子技術、量子コンピュータ開発競争の動向は、世界の安全保障と経済のバランスにも影響を及ぼしうる。

軍事面からの量子技術に対する注目は高い。北大西洋条約機構(NATO)は2023年11月策定の量子戦略で、加盟国間で軍事面における量子技術の開発と利用の強化を推進することを明記した(※2)。具体的に、量子技術は革新的(Revolutionary)かつ破壊的な(Disruptive)な影響を潜在的に有しており、開発と利用の遅れは同盟の抑止力・防衛力を低下させうるとした。

NATOが意識しているのは、量子コンピュータおよび量子通信の技術開発に巨額の国家予算を投入しているとされる中国やロシアの動向だ。中国は、2021年公表の第14次5カ年計画で、量子コンピュータや量子通信などの技術開発を加速させ、軍民の協調開発を強化するとした。

2023年12月には中国およびロシアの研究者が、中国の量子科学実験衛星「墨子号」を用いて、理論上、解読とハッキングが不可能となる量子暗号通信のデモに成功したと発表した(※3)。両国ともに量子技術開発に関する情報の公開には消極的な姿勢を示しており、正確な投資規模や技術水準をうかがい知るのは難しいのが実状だ。

(3)先端技術の輸出規制強化

2024年9月、米国商務省産業安全保障局は国家安全保障における深刻な脅威となりうる重要・新興技術の世界的な輸出管理に関する新たな暫定最終規則(IFR)を発表した。同規則は、同盟国との連携のもと、量子コンピュータおよび関連の部材・部品、それらの開発に関連するソフトウェアなどを対象とした輸出規制を実施する(※4および※5)。

米国に合わせる形で、日本政府も先端技術の軍事転用防止を目的に、量子コンピュータの開発などに関わる21品目を「輸出管理」の対象に追加する方針を固めた(2025年1月末時点)(※6)。外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき、対象品目の輸出企業は政府に事前の許可申請を行う必要がある。

直近の米国第2次トランプ政権の動向は、量子技術をめぐるこうした経済安保の流れにも影響を及ぼしうるだろう。米国が輸出規制に対する姿勢を軟化させるとは考えにくいものの、西側同盟国との関係が揺らぐ中で、連携の実行性については疑問符も残る。

(4)実用化には国際的な連携が不可欠

量子コンピュータ関連の経済規模は、実用化のごく初期とされる2035年時点で最大2兆ドルに及ぶとの予測もある(※1)。開発競争で勝ち残り、世界市場から自国技術に対する評価を獲得できれば、国際標準化の主導やサービス・製品市場の確保などを通じ、巨大な経済的恩恵が期待できる。

量子コンピュータ実用化までの道筋が見えつつあるとはいえ、複数存在している有望なコンピュータ方式のどれが実用化されるのかは不明なのが実情だ(※7)。実用化には長期かつ巨額な官民両面での投資を要し一国での開発は困難なため、他国との連携が不可欠となる。ハードソフト両面での開発や優れたユースケース創出を通じて国内外から投資資金を呼び込む、グローバルビジネスエコシステムの構築が必要との指摘もある(※8)。

3. 量子技術推進の流れは止まらず

米国第2次トランプ政権の発足により現在、グローバル経済や国際秩序に大きな動揺が見られる。しかしながら実現困難とされていた量子コンピュータ実用化が現実味を帯び、この技術がもたらす社会変革のイメージが認識されつつある今、世界の量子技術政策およびビジネスの流れが止まることはないだろう。企業は、日進月歩で進む研究開発の進展とともに、今後の世界および日本の量子技術政策の動向を注視していく必要がある。

次回レポートでは、日本における量子政策の推移と直近の関連予算の内容を基に、今後の政策の展望を解説する。

【関連ウェブサイト】

- 量子コンピュータ|コンサルティング|デロイト トーマツ グループ|Deloitte

- デロイト トーマツ、日本の量子産業創出に向けて、“Quantum Harbor”プロジェクトを始動|ニュースリリース|デロイト トーマツ グループ|Deloitte

<参考文献・資料>

- McKinsey & Company. 2024. Quantum Technology Monitor. “Steady progress in approaching the quantum advantage.” https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/steady-progress-in-approaching-the-quantum-advantage

- NATO. Jan.2024. Summary of NATO‘s Quantum Technologies Strategy. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_221777.htm

- South China Morning Post. Dec. 2023. “China and Russia test “hack-proof’ quantum communication link for Brics countries.” https://www.scmp.com/news/china/science/article/3246752/china-and-russia-test-hack-proof-quantum-communication-link-brics-countries?module=inline&pgtype=article.

- U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security. Sep.2024. “Department of Commerce Implements Controls on Quantum Computing and Other Advanced Technologies Alongside International Partners.” https://www.bis.gov/press-release/department-commerce-implements-controls-quantum-computing-and-other-advanced

- 2025年1月米国は、量子コンピューティングにおける幅広い用途に使用可能な量子限界増幅器(Quantum-limited amplifier)を規制対象に含むAI輸出規制強化を公告した。各国を3つのカテゴリーに分類し、それぞれ異なるレベルの制限を設ける。

Federal Register. 2025. ”Framework for Artificial Intelligence Diffusion.” https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/15/2025-00636/framework-for-artificial-intelligence-diffusion

-

NHK. 2025年1月31日.「先端半導体の製造装置など21品目 輸出管理対象に追加へ」. https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250131/k10014709431000.html

-

直近の量子コンピュータ開発動向については以下レポートを参照されたい。

デロイト トーマツ. 2024. 「量子コンピュータ開発動向及び基本構成の俯瞰 ”動作原理と部素材”から紐解く量子コンピュータ シリーズ第1回」. - Forbes Japan. 2024. 「量子コンピュータのビジネスエコシステム創出を目指す産総研」(国立研究開発法人産業技術総合研究所 量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター(G-QuAT)副センター長 堀部 雅弘氏インタビュー記事) . https://forbesjapan.com/articles/detail/75999

<各国政府の量子政策>

- Government of Canada. 2023. “Canada’s National Quantum Strategy.” https://ised-isde.canada.ca/site/national-quantum-strategy/en/canadas-national-quantum-strategy

- U.S. Government, National. “Quantum Initiative.” https://www.quantum.gov/

- European Commission. “Quantum.” https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/quantum

- Australian Government Department of Industry, Science and Resources. “National Quantum Strategy.” https://www.industry.gov.au/publications/national-quantum-strategy

- Government of India Department of Science Technology. “National Quantum Mission. ” https://dst.gov.in/national-quantum-mission-nqm

- Government of South Korea Ministry of Science and ICT. 2023. “Korea’s National Quantum Strategy.” https://quantuminkorea.org/national-quantum-strategy/

- The Danish Government Ministry of Industry, Business, and Financial Affairs. 2023. “National Strategy for Quantum Technology.” https://www.eng.em.dk/publications/2023/national-strategy-for-quantum-technology

- Government of Ireland Department of Further and Higher Education, Research, Innovation and Science. 2023.”Quantum 2030 - A National Quantum Technologies Strategy for Ireland.” https://www.gov.ie/en/publication/126b4-quantum-2030-a-national-quantum-technologies-strategy-for-ireland/?n=@

- Government of the United Kingdom Department of Science, Innovation and Technology. 2023. “National Quantum Strategy.” https://www.gov.uk/government/publications/national-quantum-strategy

- The Federal Government, Federal Ministry for Research and Education.2023. “Handlungskonzept Quantentechnologien (Germany’s Action Plan on Quantum Technologies). ” https://qbn.world/wp-content/uploads/2023/04/Action-Plan-Quantum-Technologies-by-German-Government-2023-2026.pdf