自動車産業に匹敵する「インバウンド消費15兆円」へ 地方誘客引き続き課題

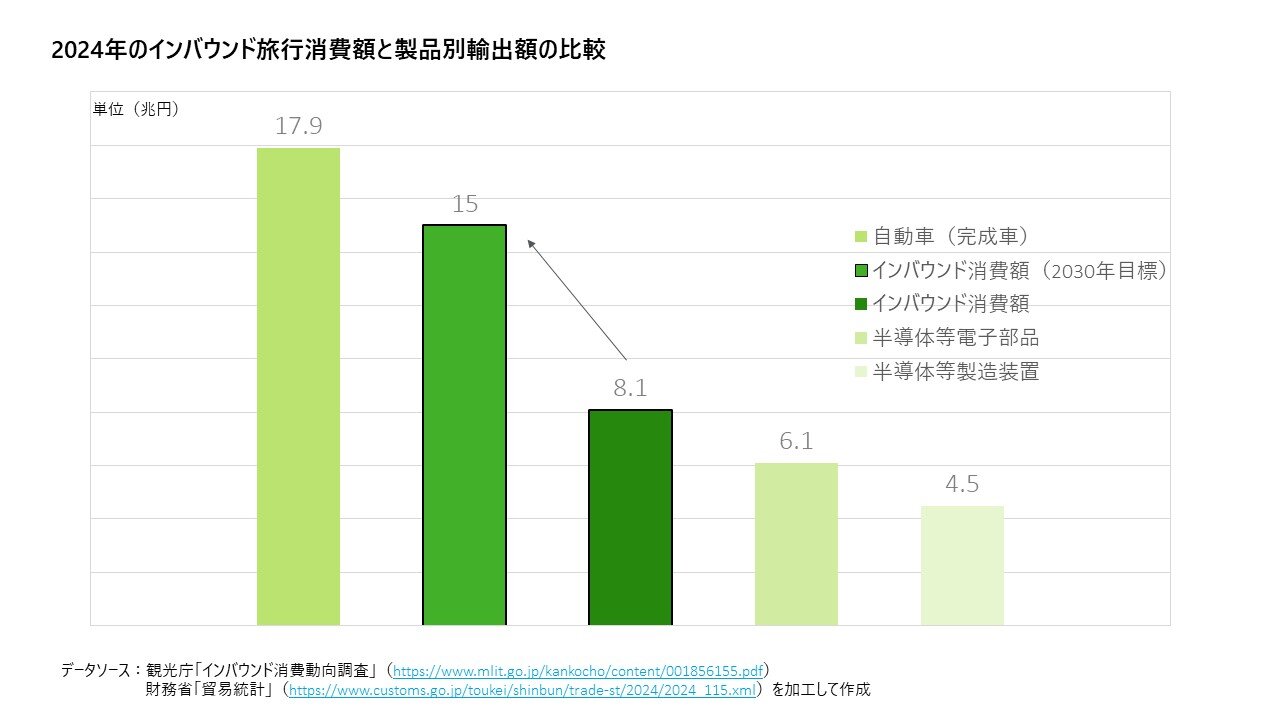

新型コロナウイルスで落ち込んだ訪日客(インバウンド)の国内消費が急拡大している(※1)。インバウンドの旅行消費額は2024年に8.1兆円と、日本の主要輸出品目と比べると、輸出額トップの自動車に次ぐ規模だった。政府は2030年に消費額15兆円、訪日客数6000万人の目標を掲げており、15兆円を達成すれば日本にとって現在の自動車産業に匹敵する収入源となる。今春以降、政府は目標を具体的にどう達成するかを盛り込んだ2026~2030年の5カ年計画の策定を進める方針。3大都市圏に集中している訪日客の地方誘客が引き続き重要課題だ。計画策定に当たっては、生活環境悪化などオーバーツーリズムへの対策拡充も焦点になるだろう。

目次

「旅行者数、消費額ともにコロナ前の水準に戻るのが予想以上に早かった」。観光庁の秡川(はらいかわ)直也長官は、DTFAインスティテュートのヒアリングに対してこう述べた。観光庁によると、訪日客数は、2024年で3687万人とコロナ前の2019年比で16%プラスになった。訪日客が旅行中に買い物や各種旅行体験などで国内にお金を落とす消費額については、2023年の時点で2019年の4.8兆円を上回る5.3兆円、2024年には8.1兆円と急拡大した。急拡大の理由については、円安傾向が続いたために訪日客にとっては自国通貨ベースの負担が減り、気軽に買い物や体験をしやすくなったことが挙げられる。「四季の美しさなど様々な要因があるが特に食事が評価された」(秡川氏)こともリピーターを呼ぶ要素となったという。ただ、ここで注目したいのは、8.1兆円の意味するところだ。

旅行消費額、自動車に次ぐ規模に急拡大

財務省の貿易統計と観光庁のインバウンド消費動向調査を用いて、製品別の輸出額と旅行消費額を比較してみると、インバウンドの旅行消費額は2024年の時点で、鉄鋼や半導体等製造装置、半導体等電子部品を上回り、17.9兆円だった自動車(完成品)に次ぐ規模だった(※図表)。インバウンドの旅行消費の拡大を今後も見込むことができる観光産業は、日本の産業の中でも大きな成長が見込める産業と言えるだろう。

旅行業界はインバウンドの恩恵に沸いているが、2030年の目標である15兆円まで順調に伸び続けるかについては課題もある。特に対策を進めるべきは、三大都市圏を除いた地方への誘客だ。コロナ前から続いている課題だが、外国人延べ宿泊者数の地方宿泊者の割合を2024年(1から11月の合計)と2019年で比較すると、2024年は30%と2019年の37%から減少(※2)。インバウンド全体ではコロナ前を大きく上回ったにも関わらず地方誘客についてはむしろ課題感が増したともいえる。

地方宿泊者割合はコロナ前より減少

そのため政府は観光庁の2025年度予算案で、「地方を中心としたインバウンド誘客の戦略的取り組み」に、観光庁の予算案全体の88%に当たる464億円を計上した。その中でも最も注力するのは130億円を割り当てた「戦略的な訪日プロモーション」の実施だ。アジア市場のリピーター向けの大規模キャンペーンや、海外の旅行会社を招請してツアー造成を支援することなどを想定している。

また、地方における高付加価値なインバウンド観光地づくりを目指すモデル地域として全国14エリアを選定。旅行消費額が一人当たり100万円を超える富裕層を地方に誘致するための各地の施策を観光庁として集中的に支援している。14地域の先進的な取り組みはその他の地方の誘客施策としても活用される見通しだ。

岸田前首相が2024年7月の観光立国推進閣僚会議で表明した、国立公園への高級ホテルの誘致も富裕層の地方誘客に向けては重要な政策だ(※3)。すでに栃木県日光市の日光国立公園内にはリッツカールトンやマリオット系のホテルが開業している。観光庁も2025年度予算案で59億円を計上し、案内板の多言語化など国立公園のインバウンド向け施策を後押しする方針だ。

2030年までの5カ年計画策定へ官邸で有識者会議

政府は2025年度までの観光立国推進基本計画(第四次)に続く、2030年までの5カ年計画を今春以降に官邸で有識者会議を開き、2025年度内に策定する方針。旅行消費額15兆円と訪日客6000万人の達成に向け、地方誘客を中心とした、インバウンドを増やすための各種政策が計画に盛り込まれる見通しだ。訪日客数を増やすためには、韓国や台湾からの旅行者に比べると、コロナ前からの客足の回復が遅れている中国からの旅行者をどう増やすかが、計画の柱の一つになる可能性もある。

ただ、訪日客の数を増やすのを追求することについては否定的な意見もある。すでに全国の観光地ではインバウンドが増えすぎたことによるマナー違反などのオーバーツーリズムが社会問題化するケースも目立っている。政府は、京都や富士山の登山口、那覇など全国の26地域をオーバーツーリズム対策の先駆モデル地域に指定。住民を含めた地域の関係者による協議の場の設置や協議に基づく対策計画の策定などの取り組みに対して包括的な支援を実施している。

「数を追う」方針について、帝京大学非常勤講師の鳥海高太朗氏はDTFAインスティテュートのヒアリングに、都内のホテルの平均単価が上がり続けている(※4)ことが訪日客増加の向かい風になる可能性を指摘したうえで「訪日客の6000万人の受け入れ目標は厳しいのではないか。消費額15兆円の達成をより重視すべきだ」と指摘する。訪日客一人当たりの消費額を増やすための政策がより重要になるという見方だ。

旅行産業は日本の成長産業として注目が集まるようになったが、依然として、賃金水準が低いという問題もある。2024年の観光白書によれば、宿泊業の賃金は2023年までの5年間、一貫して全産業の水準を120万~150万円程度下回っている(※5)。インバウンドの急拡大による人手不足に対応するため、2023年以降、賃金水準は上昇傾向にあるが、8.1兆円という旅行消費額急拡大の恩恵を観光従事者全体の賃金上昇につなげ、人手不足の解消をもたらす好循環を生み出すことも今後の課題といえそうだ。

<参考資料>

※1 観光庁「インバウンド消費動向調査2024年暦年(速報)」(最終更新2025年1月15日)

(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001856169.pdf)

※2 観光庁「宿泊旅行統計調査」(最終更新2025年1月31日)の2024年1~11月分(第2次速報値)の合計値と2019年の年間確定値の報告書を基に、三大都市圏と地方部を比較(https://www.mlit.go.jp/kankocho/tokei_hakusyo/shukuhakutokei.html)

※2 日本経済新聞社「首相『国立公園35カ所の魅力を向上』 高級ホテル誘致へ」(2024年7月19日付)

(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA192VJ0Z10C24A7000000/)

※3 東京ホテル会「平均単価の調査」(2025年1月9日公表)

(https://www.neomount.co.jp/hotel/report/20250109.html)

※4 観光庁「2024年観光白書『観光の動向』P.17賃金の推移」(2024年6月18日公表)

(https://www.mlit.go.jp/statistics/content/001748858.pdf)

いずれも最終閲覧日2025年2月21日