ポスト派閥時代の自民党内力学――勉強会・議連がつくる新潮流

自民党内で有力議員が中心となり、新しく勉強会や議員連盟(議連)を立ち上げて政治的なかたまりをつくる動きが活発化している。派閥が事実上解消したことで、政策を軸とした新しい集団がこれからの党内力学を読み解くうえで重要なファクターとなるだろう。企業は、「次の総裁・総理」の政策に直結するこうした動きをフォローし、適宜適切なコミュニケーションをとっていくことが、ポスト派閥時代においては新たに求められる。

目次

2024年末から自民党内では、直近の総裁選に出馬した議員や元首相経験者を中心とした勉強会や議連の立ち上げが相次いでいる。新しく勉強会を主宰したのは、麻生太郎党最高顧問と小林鷹之元経済安保相、茂木敏充前幹事長、河野太郎前デジタル相だ。党内で唯一派閥として存続している麻生派の会長である麻生氏は、派閥の活動とは別に、旧安倍派などの中堅や若手を集めた勉強会を定期的に開催する。小林氏と茂木氏は国家ビジョンや経済・外交政策を議論する勉強会を創設。いずれも総裁選で両氏を支えたメンバーを核としながら間口を広げて活動していく予定だ。河野氏は社会保障改革をテーマとした勉強会を始動させた。

議連をめぐっては、岸田元首相が首相在任期間中に掲げた資産運用立国に関する政策を促進することを目的とした「資産運用立国議員連盟」を新たに設立。斎藤健前経済産業相は、日本主導によるアジアの脱炭素に関する国際枠組みを目指す「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)議員連盟」を新設した。最高顧問には岸田氏が就いている。

林芳正官房長官はアニメなどのコンテンツ振興を図る自民党の「コンテンツ産業振興議員連盟」会長に就任した。前会長の甘利明元幹事長が昨年の衆院選で落選し、事務局長を務めていた林氏が昇格したかたちだが、現職の官房長官が個別施策を議論する党の議連トップに就くのは異例ともいえる(図1)。

【図1】 自民党の主な勉強会や議連の概要と発足時期

DTFA Institute作成

勉強会は主に政策や特定のテーマについて知見を深めることを目的とし、議員間で情報共有を行ったり、専門家を招いて講演を聞いたりする。一方、議連は個別の政策や社会課題に問題意識をもつ議員たちが、具体的な政策提言や法案の策定、政府への働きかけなどを行うことを目的としている。これらの政治活動は派閥が解消される以前から存在していた。だがポスト派閥時代において、広義での「仲間づくり」の装置としての比重が大きくなっていることが特徴といえそうだ。

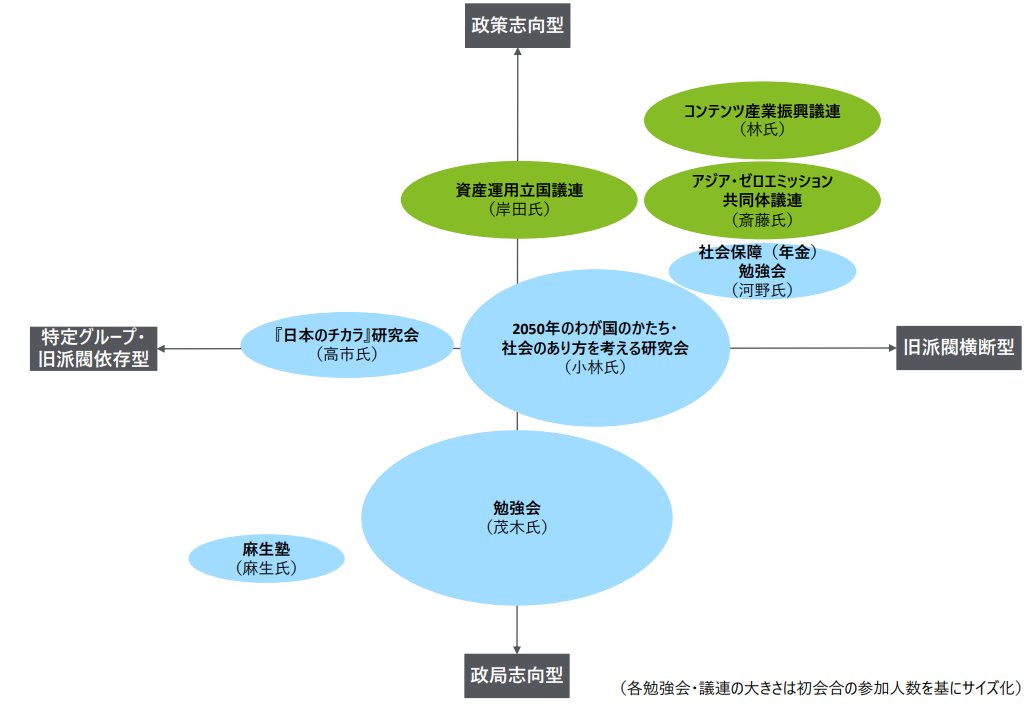

それぞれの勉強会、議連の特徴を捉え相対化するため、図2において各集団をマッピングした。縦軸には、具体的な政策提言や法案策定を目指す「政策志向型」を上部に、政治的な影響力をより重視する「政局志向型」を下部にとった。横軸では、勉強会または議連の構成議員が特定のグループや旧派閥の関係性に依存している「特定グループ・旧派閥依存型」を左側に、複数の旧派閥や様々なバックグラウンドを持つ議員が参加している「旧派閥横断型」を右側とした。

【図2】 主な勉強会・議連に関するマッピング

DTFA Institute作成

右上の象限は政策実現を目指して、旧派閥の枠を超えて議員が集う集団といえる。一方、左下の象限は、旧派閥などの人間関係をベースとした、党内での影響力を保つため「数の力」により重きを置いた集団となる。議連は、参画する議員の政治的志向にかかわらず個別の政策課題へのアプローチを目的としているため、右上の象限に集まりやすい。他方、4つの勉強会はそれぞれが異なる政治的思惑のもと立ち上がっているため特性も異なっており、ばらけた格好となっている。

2024年の総裁選では9人の候補のうち、派閥のトップは茂木氏だけだった。これが意味することは、派閥を束ね、数の論理で党総裁を目指す権力闘争は終わりを迎えたということだ。派閥が事実上解消したことで、総裁への意欲がある議員がビジョンや政策を掲げ、その理念に共鳴するほかの議員が集い、政治的な大きなかたまりとなって競い合う。こうした戦い方が、今後の総裁選のスタンダードになっていくと予測される。その点から、政策が練磨され政権を担う準備ができているか、党内で支持を増やす努力をしてきたか、という2点が注目ポイントといえる。議連より政治的な結びつきが強い勉強会においていえば、今後の活動の中で右上の象限にどれだけ近づけることができるかが重要になってくるだろう。

企業はプロアクティブな政策関与を

勉強会や議連は複数を掛け持ちすることも可能となっている。旧派閥と比べて緩やかな連帯ゆえ、総裁選の際にどこまでかたまりとして計算できるかわからないという見方もある。だが、次の総理総裁をめざす有力議員の政治的な基盤となっていくことは間違いない。企業の政策渉外戦略について、以下インプリケーションを示したい。

まずは、自民党内の勉強会や議連の活動を継続的にモニタリングすることが求められる。ここで議論され、練り上げられたものが、総裁選での主要政策ひいては政権の公約になりえるからだ。特に政策志向型の集団は、具体的な政策提言を目指しており、企業にとっては直接的な影響を与える可能性が高い。仮に、自社ビジネスに関係する政策アジェンダが俎上に載ることがあれば、適切なタイミングで勉強会や議連の主要メンバーと個別面談を設けてコミュニケーションをとることも検討されるべきだ。

次に、政策アジェンダに対してプロアクティブに関与していく姿勢も必要となる。具体的には、企業は自社の利益や業界全体の利益を守るために、政策提言を強化し、議員や新しい組織体とのネットワーキングを深める取り組みを強化すべきだ。自社の立場を明確にしたポジションペーパーを作成して関係する議員に提出し、理解を深めてもらうことも一案だろう。また、主体的に働きかけて議論のテーマとして取り上げてもらい、企業・業界としての視点を提供することができれば、将来的な政策決定プロセスにおいて有利な立場を築くことにつながる可能性もある。

石破政権は少数与党として綱渡りの政権運営を余儀なくされている。2025年夏に予定されている参院選の結果によっては、政治の不安定化が加速し、政策の予見可能性がより一層低くなり企業活動にも大きな影響を及ぼす公算が大きい。政策渉外担当者は、現政権の経済政策をフォローしながらも、ポスト石破をめぐる動きについても今から十分に目配りする必要があるだろう。