2025年は「次元の異なる少子化対策」が本格的に稼働する年だ。拡充した児童手当が年間を通じて支給されるとともに、未就学児の親が柔軟に働けるよう企業に求める改正育児・介護休業法などが施行される。急速に進む少子化に歯止めをかけるには経済・仕事面での育児負担軽減に加え、子どもを持ちやすくする環境づくりを一層進めていく必要がある。

目次

次元の異なる少子化対策は岸田文雄前首相のもとで政府が検討を進め、2023年12月に「こども未来戦略」として閣議決定された。児童手当を高校生年代まで支給するよう延長し、第3子以降への給付金を大幅に増やしたのが戦略の柱だ。2025年10月には3歳から就学までの子を持つ従業員が柔軟な働き方ができるよう、企業に始業時間の変更やテレワーク導入などを求める改正育児・介護休業法が施行される。

政府は2030年代に入るまでを「少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンス」(※1)ととらえている。このまま2030年代に入れば、若年人口の急減によって少子化に歯止めが利かない状況になるという危機感からだ。

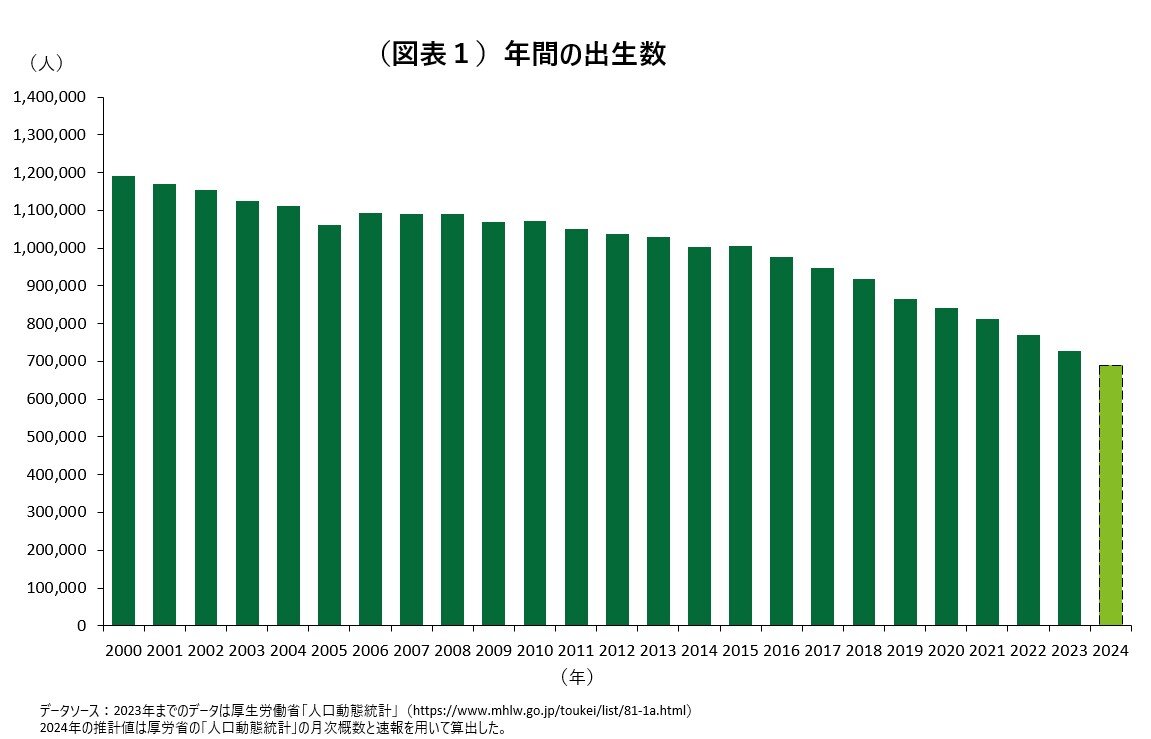

2024年の出生数は70万人を下回る公算

出生数は近年、加速度的に減少している(図表1)。厚生労働省の人口動態統計によると、日本人の出生数が100万人の大台を初めて割り込んだのが2016年だった。90万人を割ったのは2019年で、80万人割れは2022年である。2023年には72.2万人まで減っており、2024年の年間出生数をDTFA Institute独自に推計したところ、70万人を下回る公算が大きい。

推計では人口動態統計の月次の概数と速報を用いた。概数は日本で産まれた日本人のみで、速報には日本で産まれた日本人に加えて海外で産まれた日本人、日本で産まれた外国人が含まれる。日本で産まれた日本人の出生数を推計するため、2024年1~7月はレポート執筆時点で公表されている概数を用い、速報のみが公表されている8~10月は過去の速報と概数の差の平均を差し引いた(注1)。概数も速報も公表されていない11~12月の値は①前年同期と同じ②前年同期の値×過去10年の平均減少率③前年同期の値×2024年1~7月の概数の平均減少率――の3パターンで計算した。

推計の結果、最も出生数の多くなるパターン①で69.5万人、パターン②では69.1万人、パターン③では68.8万人だった。

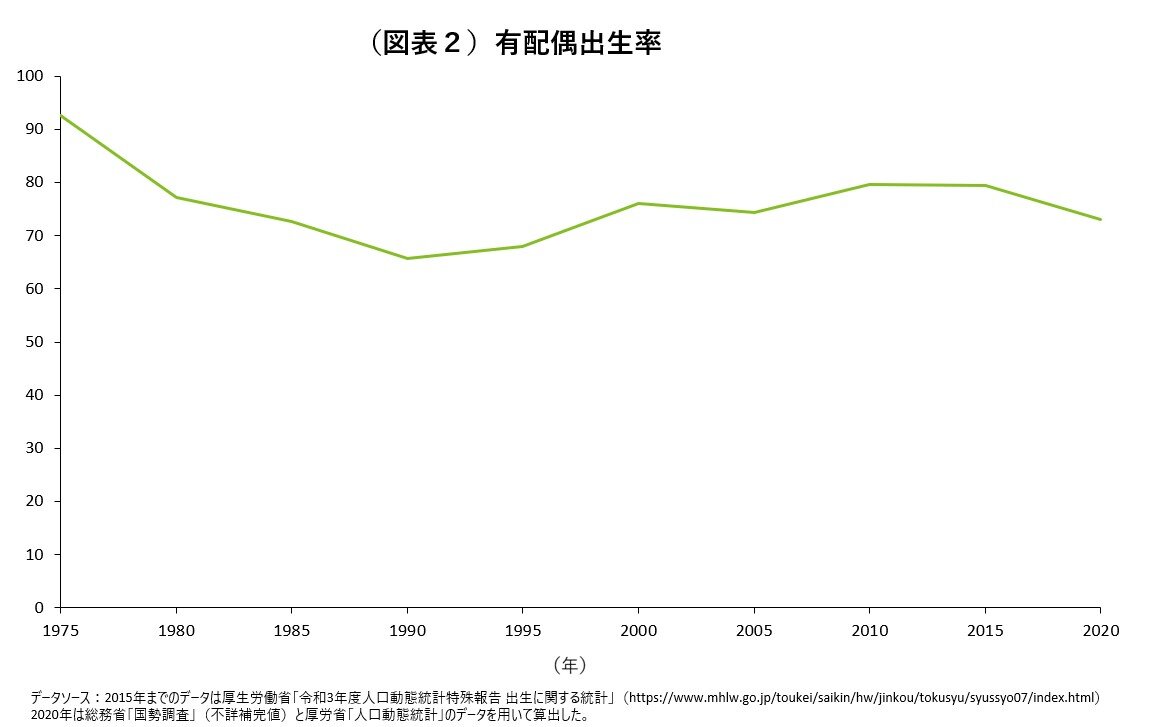

総務省の人口推計によると、25~39歳の日本人女性は2023年時点で914万人と、10年前に比べ19%減った。「少母化」により出生数の減少は今後も避けられない状況にある。ただ、結婚した女性が子どもを産む割合を示す「有配偶出生率」は1990年を底に持ち直しの傾向にあった(図表2)。

1990年は、政府の少子化対策の出発点と言える年だ。この年に発表された1989年の合計特殊出生率は1.57と、丙午(ひのえうま)の迷信(注2)から出産を避ける人が続出した1966年の1.58を下回り、過去最低になった。「1.57ショック」と呼ばれ、政府が育児休業法の制定や保育所整備などに力を注ぐ契機になった。その後の有配偶出生率の持ち直しは子育てと仕事の両立支援が一定の効果を発揮した結果だと評価できよう。

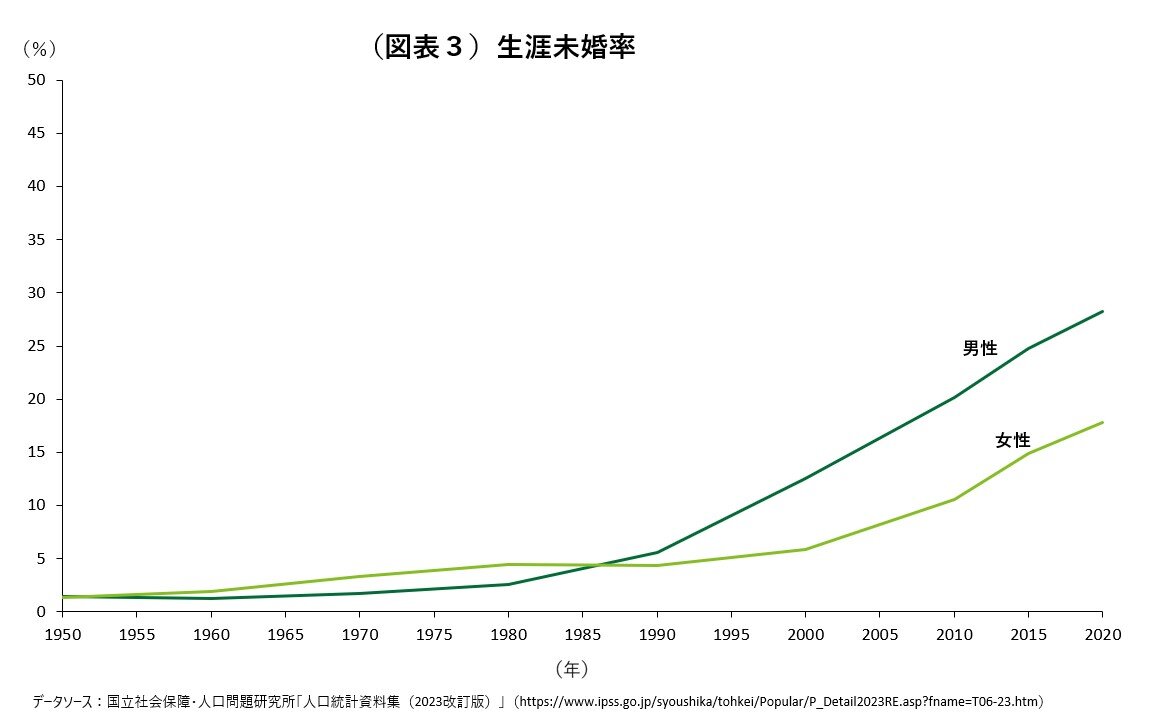

一方で未婚化は進んできた。生涯未婚率(50歳時の未婚割合)は図表3の通り、右肩上がりだ。

日本では婚外子は極めて少ないが、事実婚は一定数存在する可能性を東京大学の近藤絢子教授が近著で指摘している(※2)。フランスやスウェーデンなどでは、事実婚や婚外子は一般的な存在だ。日本では子どもを持つ意思がないカップルが事実婚を選んでいるのか、事実婚であるために子どもを持ちにくいのかは分からない。実態を調査したうえで、事実婚であっても子どもを持ちたいと考える人が一定数いるのであれば少子化に少しでも歯止めをかかえる観点から、スウェーデンの「サムボ法」のように事実婚にも法定婚と同様の権利を認める制度改正が検討課題となってくるだろう。

(注1)人口動態統計の月次の速報と概数の差は例年1月と12月で他の月と異なっているため、本推計では2~11月の値を用いた。

(注2)「丙午の年に生まれた女性は気性が荒く夫を不幸にする」といった科学的な根拠のない迷信がある。

<参考文献・資料>

(※1)内閣官房「こども未来戦略」(令和5年12月22日)https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/pdf/kakugikettei_20231222.pdf

(※2)「就職氷河期世代 データで読み解く所得・家族形成・格差」(中公新書)P59,60