日本で少子化が進んでいる。厚生労働省によると、2023年の出生数は75万8631人(※1)で統計開始以来最も少なく、近く公表される合計特殊出生率は過去最低を更新する可能性がある。少子化は労働市場にどのように影響するのか。高校と大学を卒業して就職する新社会人に着目し、独自推計したところ2030年半ばから急減する見通しだ。こうした近い将来直面する課題に対処する費用を誰がどう担うか利害調整の難しさは、新たに創設する「子ども・子育て支援金」の議論からも見て取れる。制度のあるべき理想と現実を抑えつつ、社会保障にかかわる負担の在り方を考えてみたい。

少子化が社会で強く意識されたのは今から30年以上前になる。1990年に公表された前年の合計特殊出生率が戦後最低を更新し、合計特殊出生率の値から「1.57ショック」と騒動になった。これ以降の合計特殊出生率は1.57を回復していないものの、年間の出生数は2000年ころまで120万人前後を維持できていた。同年の出生数は119万人で、1990年比で2.5%減にとどまっている。

出生数の減少基調が明確になったのは2000年以降だ。2010年は2000年に比べて10.0%減、2020年は2010年比21.5%減った。合計特殊出生率の低下に加え、子どもを産む女性の数が減って減少率が加速している。当然ながら、2000年以降の出生数の減少が新社会人の数に直結する。本稿では、新社会人の中心層である高校卒業者と大学(学部)卒業者にフォーカスし、考察・分析する。

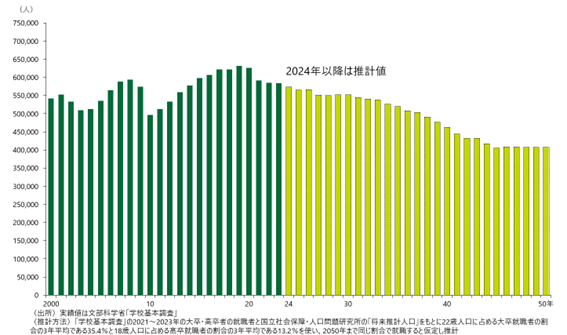

文部科学省の学校基本調査によると、2023年3月時点の高校卒業者の就職者数は13万6509人、大学(学部)卒業者の就職者数が44万8073人だった。高卒者と大卒者を合わせた新規就職者を2000年以降でみてみると、50万~63万人程度で推移してきた。2000年以降で最も多かったのは2019年の約63.2万人で、2012年12月から2018年10月までの景気回復局面の最終盤に就職活動をしていた時期に当たる。最も少ないのは2010年の約49.6万人で、リーマン・ショックに端を発した世界的な景気後退の影響から多くの企業が採用を絞った影響だ。このように新規就職者の数は景気変動、つまりは需要側の要因に左右されてきた。

少子化という供給側の要因はこれから強まっていくと考えられる。そこで新規就職者の2021~2023年の就職者と人口のデータを用いて独自に将来推計を行った。 国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口をもとにすると、22歳人口に占める大卒就職者の割合は上記3年平均で35.4%、18歳人口に占める高卒就職者の割合は3年平均で13.2%と算出される。この2つの就職率が2050年まで同水準で推移すると仮定した。この推計に基づくと、2038年には50万人の大台を割り込み、2040年代後半には40万人程度になるという結果となった。新規就職者の数は下の図の通り、すでにピークアウトしており、減少局面に入った可能性がある。

(図)新規就職者の推移(2024年以降は独自推計)

新規就業者は中小企業から確保が難化する可能性

高卒就職者に限ってみると、2000年以降に減少傾向が続いてきた。これは大学への進学者が増加したためと考えられるが、2023年は2020年に比べ約4.4万人少ない。地方の中小企業では「高卒者の採用が難しくなってきた」との声が上がっていると聞く。総務省の就業構造基本調査(※2)によると、高卒者の勤務先として従業者数100人未満の中小企業の割合が大卒者と比べて高い。中小企業から新規就業者の採用難が深刻化し、中堅・大手企業に波及していくという将来が想定される。

構造的な人手不足が懸念されるなか、企業活動を維持する手段の1つとしてM&Aが考えられる。加えて非競争領域での協業に着目したい。例えば、小売業界では共同配送、銀行業界ではATMの共通化といった取り組みがすでに進んでいる。より多くの業界でこうした非競争領域の見極めと連携が進むのではないだろうか。

「静かな有事」だから難しい財源

少子化はその影響範囲の大きさから「静かな有事」とも言われており、政府としても対策に力を入れている。今国会では、育児支援策を盛り込んだ「子ども・子育て支援法改正案」を提出している。法案審議のなかで特に注目を集めたのが児童手当の拡充などの財源になる子ども・子育て支援金だ。ここから少子化対策をはじめとする社会保障の負担のあり方を考えたい。

子ども・子育て支援金は公的医療保険料を通じて企業や個人から徴収する。企業と個人の拠出総額2028年度に約1兆円になる見込みだ。この社会保険での徴収を巡って、国会の審議のなかで社会保険料ではなく、税での負担を指摘する意見があった(※3)。

なぜ社会保険より税が適しているという意見が出るのだろうか。それは、多くの人に共通するリスクに備えるためにお金を出し合い、病気になったときや高齢になって働けなくなった時に給付を受けることができるという社会保険のあり方そのものに関係している。社会保険は原則として、負担と給付の関係が明確だ。今回の子ども子育て支援金の場合、子どもを持たない人や子育てが終わった人にとっては負担と給付が一致するわけではない。

それでも社会保険を通じた徴収が選ばれたのは、税負担の引き上げの難しさがあげられる。社会保障にかかる費用を幅広い世代で負担するという意味で消費税は大きな財源になっているが、現在の税率に引き上げるまで紆余曲折があった。当初、消費増税関連法では2015年10月に10%引き上げると明記していた。ところが、二度の延期を経て実際に10%に上がったのは2019年10月だった。消費税に対する社会的な関心は極めて高く、実現までのハードルの高さがうかがえる。

一方、社会保険は会社員の場合、給与から天引きであり買い物のたびに支払う消費税に比べると負担の変化に気づきにくい。本稿の前段の分析にも関連するが、若年人口の急減という少子化対策のタイムリミットを考えると、現実的な手段として社会保険を通じた徴収という選択になったのだろう。なお、岸田文雄首相も「若年人口が急激に減少する2030年代に入るまでが、少子化トレンドを反転することができるラストチャンス」と述べている(※3)

少子化とともにほぼ間違いなく直面するのが、「団塊ジュニア」が65歳以上となって高齢者数がピークを迎える「2040年問題」だ。人口構造の変化に伴う諸課題は降って湧いてくる問題ではないだけに、将来を見据えて社会保障の負担のあり方を議論していく必要があろう。社会保障と税の一体改革は、2012年の与野党合意から10年以上が過ぎた。社会保障制度の信頼と負担の予見性を高めるために、今こそ令和版の社会保障と税の一体改革の議論を進める時ではないだろうか。

<参考文献・資料>

(※1)厚生労働省「人口動態統計速報(令和5年(2023)12月分)」

(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/s2023/dl/202312h.pdf)

(※2)総務省「令和4年就業構造基本調査」

(https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2022/index2.html)

(※3)第213回国会参議院厚生労働委員会第二号 令和6年3月22日

(https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121314260X00220240322¤t=15)

(※4)首相官邸「総理の演説・記者会見など」(令和5年6月1日)

(https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/statement/2023/06kaiken.html)