目次

働き方改革関連法で最も注目を浴びたのが、残業時間に対する罰則付きの上限規制の導入だ。残業時間の上限は原則月45時間・年360時間で、労使が合意した場合は年720時間まで認めるが、残業時間が月45時間を超えることができるのは年間6カ月までとするなどの制限がある。本稿で注目したいのは、残業規制の実効性を高めるため、従業員の労働時間の把握義務化を同時に実施した点だ。具体的には「タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法」(労働安全衛生規則第52条の7の3)で把握することを企業に求めた。

2020年1月に新型コロナウイルスの国内感染が確認され、その後の感染拡大による緊急事態宣言でテレワークが急速に広がった。労働時間の客観的な把握の義務化は、結果として労働時間の把握が難しいとされるテレワークの準備にもつながった面があろう。

テレワークで新たなリスクマネジメントが求められるように

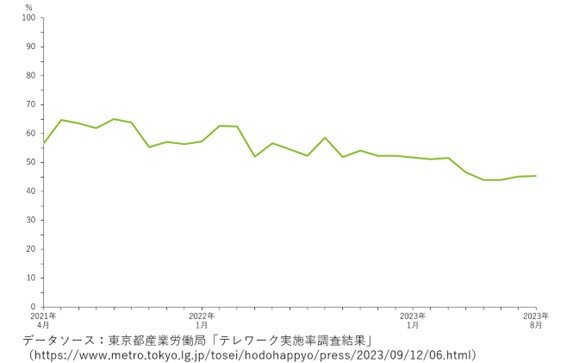

テレワークを実施する企業が増えたなか、コミュニケーションや業務管理などで課題を感じる企業は多いようだ。不正アクセスの防止などサイバーセキュリティ―対策も必要で、企業はオフィスにとどまらないリスクマネジメントが求められるようになった。こうしたテレワークの課題や新型コロナの感染症法上の5類への移行もあり、出社を増やす企業は増えている。東京都の調査によると、2023年8月の都内企業(従業員30人以上)のテレワーク実施率は45.3%だった。緊急事態宣言中などには60%を超えていたのと比べると、低下している(※2)。

(図)東京都内(従業員30人以上)の企業のテレワーク実施率

一方、通勤時間がなく有効に時間が使えるなどの理由からテレワークの継続を求める労働者は少なくない。現在、企業の就業規則や労働契約で対応しているものの、テレワークに特化した法整備を求める機運が高まる可能性がある。

英国では、労働者が柔軟な働き方を企業に求める権利がある

先行事例として参考になるのが英国と見ている。英国では、労働者がテレワークなど柔軟な働き方を企業に求める権利を法律で定めている。現在は26週間働いた後に要求できるが、勤務初日でも要求できるよう拡充される。要求があれば、労使双方で話し合わなければならない。

従業員の要求を受けた企業は無条件で受け入れる必要はなく、拒否することも可能だ。どのような場合に拒否できるか法律で規定されており、追加の費用負担、品質やパフォーマンスへの悪影響などが列挙されている(※3)。要求が拒否された場合、従業員は異議を申し立てる権利を持つ。

ドイツでは、英国よりさらに踏み込んで労働者にテレワークを行う権利を付与する法案を検討したことがある。ドイツの連邦労働社会省がホームページで公表している大臣のインタビュー(2020年10月5日)によると、「モバイルワーク法」の草案として、少なくとも年間24日間のテレワークができる権利を認めることなどが記されている(※4)。ただ、この草案は法案化に至らなかった。草案に対し、産業界からの反発があったようだ。

日本においてテレワークを法的に位置づける場合、英国のように要求する権利を認めつつ、どのような場合に企業側は拒否できるのかを明確にしておくことが有効ではないか。労使自治の原則のもとでルールを作っていくことが重要になる。

<参考文献・資料>

(※1)首相官邸「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の成立についての会見」(2018年6月29日)(https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/201806/29kaiken.html)

(※2)東京都産業労働局「テレワーク実施率調査結果」(2023年9月12日)

(https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2023/09/12/06.html)

(※3)英Acas「Code of Practice on handling in a reasonable manner requests to work flexibly」(https://www.acas.org.uk/acas-code-of-practice-on-flexible-working-requests/html)

(※4)ドイツ連邦労働社会省「"Moderner und digitaler"」(2020年10月5日)(https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Interviews/2020/2020-10-05-bild-am-sonntag.html)