目次

近年、ジョブ型を導入した大企業で「20代の課長が誕生」といった話題がニュースになることがある。職務を遂行できるスキルがあるなら、年齢に関係なくポストに就ける分かりやすい例である。若者の抜擢に関心が集まりやすいが、年齢に関係のない雇用が広がり定着するなら議論を避けて通れないのが定年の在り方だ。米英では、定年は年齢差別に当たるとして原則的に禁じ、他の欧州諸国の多くも年金の支給が始まる年齢以下での定年の設定を違法としている。

日本の高年齢者雇用安定法では、60歳以上であれば定年を設定できる。これは米欧が優れ、日本が劣っているといった単純な話ではなく、雇用慣行の違いから生じている。日本では終身雇用という独自の慣行があり、そのなかで企業が適正規模の人員を維持するために定年が機能してきた。新卒一括採用で若者を大量に吸収し、定年になれば排出できる形だ。ジョブ型の世界では、決まった職務の遂行に必要なスキルを持つ人材を随時雇うため、年齢よりもスキルが重要になる。

高齢者の線引きは再考すべきではないか

働く高齢者が増えれば、経済社会の安定につながる。国立社会保障・人口問題研究所が4月に公表した日本の将来推計人口によると、15~64歳の生産年齢人口(出生・死亡中位推計)は2040年に6200万人と2020年から1300万人減るが、69歳までを生産年齢人口ととらえるなら、2040年で7100万人になる。

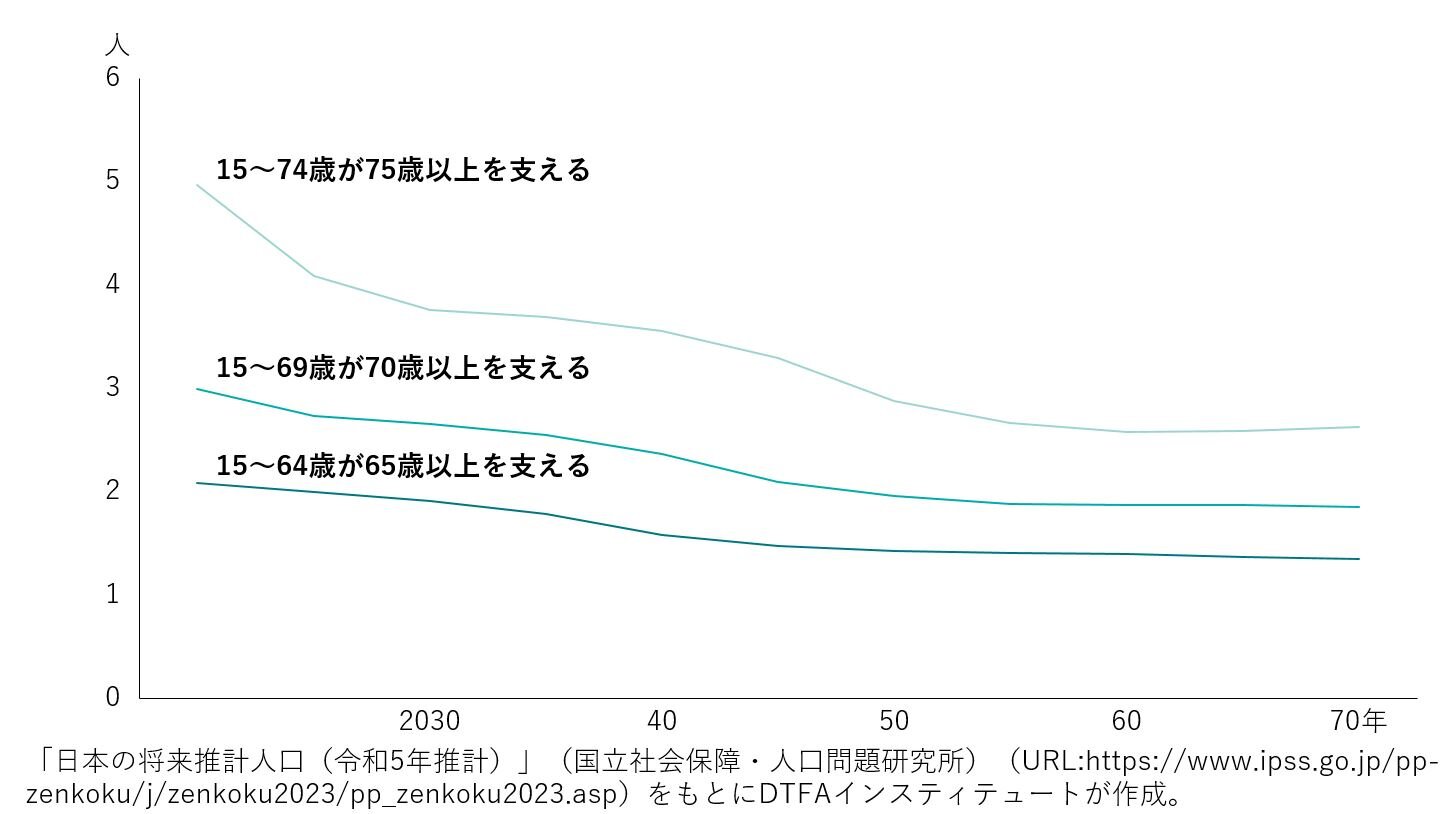

高齢者を支える現役世代の人数は減り、将来はほぼ1人で1人の高齢者を支える社会が来るという予測があるが、過去の延長線で将来を考えるのではなく、最新のデータに基づいた新しい発想でとらえなおせば、過度な悲観は不要ではないだろうか。

現在65歳以上を高齢者としているが、この年齢の線引きは時代の変化に合わせていくべきではないか。支えられる側に回る年齢を変えれば、違った未来が見えてくる。将来推計人口を用いて15~64歳が支える側で65歳を支えられる側とすると、2040年は1.6人で1人を支える構図だ。15~69歳が支える側で70歳以上を支えられる側にすると、2040年で2.4人になる。

図1 1人の高齢者を支える人数(65、70、75歳の3パターンを計算した)

実際、働く高齢者は増えている。総務省の労働力調査(2022年平均)によると、65~69歳の就業率は50.8%、70~74歳は33.5%で、10年前に比べ10ポイント以上増えた。高齢になるほど健康状態の個人差が大きくなるため、年齢で一律に線引きするのは難しい面はあるが、働く意欲のある高齢者をいかに増やしていくかは少子高齢化が進む社会では欠かせない。高齢者の働く意欲をより引き出すために、定年後の再雇用で給与が減って仕事へのやる気がそがれるといった問題に対処する必要性は高まるだろう。

定年見直し、解雇規制の緩和とセットで検討を

定年を再考する場合、雇用の流動性が低下しないよう目配りすることが欠かせない。定年が人材の新陳代謝の役割を果たしてきたことを踏まえると、解雇規制の緩和も合わせて検討すべきではないか。事業環境の変化で職務がなくなった場合の整理解雇の要件について、ジョブ型への移行とともに再検討が必要になると考える。新しい知識やスキルを獲得して年齢に関係なく正社員として働けるようにするリ・スキリングなど再就職支援の取り組みを同時に進めていくことが重要だ。